突然、引きこもり症候群に襲われたような12月のZIOめ、この事態を立て直すには‘お出かけ’しかありません。 突然、引きこもり症候群に襲われたような12月のZIOめ、この事態を立て直すには‘お出かけ’しかありません。

と言う訳で、今年も残り少なくなってきた28日、野暮用先から近場、箱根・湯坂道を歩いて見ました。

箱根も火山活動レベルの引き下げもあり、正月恒例大学駅伝の神輿もあって人出が回復してきた模様、その間隙を突こうという魂胆です。

駅伝の折、連呼される函嶺洞門、そこにバイパスが出来、トイレ併設の駐車場があると言う情報をゲット、そこを起点とすることにしました。

平安時代の富士山の噴火で通れなくなった足柄古道に代わり開かれたと言う湯坂道、愉しみである。

函嶺洞門から国道R1を少し戻り、道脇の湯坂路(鎌倉古道)の道標から入ります。

程なく後北条氏が対秀吉戦に備えた湯坂城址を通過、掘割跡などが残っているとか、パス。

成る程、人馬が行き交った古道、なだらかな尾根道が続く。路の脇にはアオキ・サカキの類の常緑低木が目立つ。

杉・檜林帯を抜けると楓・桜木々を多く目にし春や秋には、さぞ愉しかろう、と今は初冬、名残りの落ち葉を踏みながら思いをはせる。

ススキ越しに見えるは二子山か、電波塔が見える。大平台分岐まで来ると、浅間山は直ぐ、ベンチが設けられている。

一服するほどの時間でも距離でもないし、風花舞うどんよりした天気、通過する事にしました。

そこから鷹ノ巣山へ、ここも通過点、後は旧東海道を下るだけとなります。

湯坂道入口から飛龍の滝までは林に中の階段状の路の一気の下り、面白くないことこの上ない。滝を見物してから畑宿へ。

寄木細工のお店を横目に箱根旧街道の道標に従い大沢坂にはいります。

滑りそうでご用心、そのものでした。そして江戸時代の石畳という割石坂、道を渡って須雲川自然探勝路、舗装道をつないで奥湯本入口へ。

ここで急なお寺の階段をおりて温泉街を抜けて朝の起点まで帰ったのでありました。(12/28) |

|

|

|

| 国道一号沿いの 横穴式源泉跡 |

国道一号沿いの湯坂道入口 |

函嶺洞門、向かいに駐車場 |

|

|

|

| 湯坂城址 |

湯坂道 |

浅間山三角点 |

|

|

|

| 二子山を見ながら湯坂道を下る |

飛龍の滝 |

箱根旧街道 |

|

|

|

| 早雲寺 |

正眼寺 |

箱根町郷土資料館 |

今年、最後の連休(ZIOめには関係ないですけどね)、出かけるなら最初の今日ですよ、の呼びかけに、亦も乗ってしまいました。 今年、最後の連休(ZIOめには関係ないですけどね)、出かけるなら最初の今日ですよ、の呼びかけに、亦も乗ってしまいました。

行先は?そろそろ千葉に目を向けようかな、ヒルやダニの脅威も薄らぐだろうし、紅葉の様子見を兼ねて。

千葉の山から足が遠のく訳にボトルネックのような千葉市中央部の通り抜け、が、朝早ければ解決する訳で、出発!

清和の森付近が狙い目です。途中、鹿野山うらの九十九谷展望台にさしかかると日の出直後、シャッターチャンス、一枚ゲットします。

怒田沢集落に入り林道のどん詰まり、トンネルの前で車を降りて登山開始です。

高宕山・八良塚をつなぐ周回コースを選んで見ました。

この高宕山、ニホンザルの生息地として天然記念物として保護されている地域で、そこを取り巻くように登山道が付いている。

トンネルの左手の登山口からトンネル上をはしる尾根筋に上がる。

雨の多く北斜面になるのだろうか、薄暗く湿気が多い。花はリュウノギクを多く目にする。シロヨメナだろうか、わずかに残っている。

湿った岩場にコケ類と共にダイモンジソウが花をつけていた。ガイド本に八良塚への道はシダ類の豊富な路だと書いてあったがその通りでした。

登りついた石の祠のある平坦地が八良塚でした。そこから高宕山への標識に導かれて先に進みます。

群界尾根に突き当たったら右に進路変更、もうすぐです。三角点のある場所が登山道と重なっていないので、少し探し物、ありました。

そして、ぐるっと巻いて反対側から登るように道はついていました。ハシゴ状の登り口やミニ鎖場に、ちょっとしたスリル感、愉しませてくれます。

高宕山山頂は360度の展望、爽快感一杯です。ただ狭い、次々にやって来る人の事を考えると、ランチする気にもなりません。早々に下りる事にしました。

一度下り、見晴らしの良い尾根に取り付いたところでランチ、下山したのでした。

林道への下り口のところに大滝がありました。水量は少ないのですが黒々とした岩肌は迫力がありました。

そして、怒田沢林道を出発点まで歩いて今日の行程を終えたのでありました。(11/21) |

|

|

|

| 九十九谷 |

八良塚登山口 |

八良塚分岐 |

|

|

|

| リュウノギク |

シロヨメナ |

ダイモンジソウ |

|

|

|

| こんな感じの山並み |

富士山の見えるポイント |

八良塚直下の苔むす路 |

|

|

|

| 八良塚 |

315㍍三角点 |

高宕山直下の回り込み |

|

|

|

| 高宕山山頂から(富士山も見えてるのだが) |

大滝 |

林道で見かけたマユミ、青空に映える |

「全国的に高気圧が覆い晴れるでしょう」との気象予報士のお姉さんのの言葉を丸々信じ出かけたZIOめでありました。 「全国的に高気圧が覆い晴れるでしょう」との気象予報士のお姉さんのの言葉を丸々信じ出かけたZIOめでありました。

こうも言ってました。「今日から小春日和」と言う言葉を使って良いと。何とも心地よい言葉です。

ならば秋を見つけに、さ~て、何所へ?。

秋は既に里に下りて来ていて、山の紅葉狩りは期を逸していそうであるが、儘よ、三頭山に進路を定めたのでした。

以前より気にかけていた小菅の向山からのルートをとり、玉川に下りる周回ルートを選択しました。

原始村の入口の空き地に車を停めて7時半頃、出発。

登山口の入口にトイレがあり、オマキ平ハイキングコースの小菅村の表示ポールもあり、更に駐車スペースもあって、ここが起点としてベストかとチョットだけ悔やむ。

さて、始めはやや薄暗い登山道を登って行く。林床のコアジサイの黄色が鮮やか。でも陽射しが、無い!晴れ予報はどうした。

結局終日、その気分の儘の山行でありました。

それでも、尾根状部分に出ると傾斜が緩くなり、林相も変わり、いよいよ紅葉狩りの始まり始まり。

終わっているかと思っていた紅葉が未だしっかりと残っていて嬉しがらせる。コミネカエデだろうか、赤の発色がきれいだ。

路に黄色く散り敷かれているのはイタヤカエデだろうか、ウリハダの木肌の木も見かける。

ファインダーを覗いたり歩いたりと忙しい。木々が冬木立の様相を呈して来ると、もうすぐオマキ平。

噂の朽ちた展望台、靄の中に悠然と立っておりました。辺りは落ち葉の絨毯、すっかり冬の装いです。

そこからアシサワ尾根を愉しみながらゆるゆると登っていきます。やがて鶴峠への路と合流、神楽入ノ峰を経て三頭山へ。

さすがに三頭山、ガスの中でも幾人もいます。時間もお昼11時半頃、中央峰のベンチでランチとする事にしました。

靄で、その上、結構寒い。吐く息が真っ白。其の事が幸いしてか、三々五々やって来るハイカーは、そそくさと下りていきます。

なので、ベンチを独り占め、コンロを使って熱々の即席めんを食べることにします。美味い!

長居は無用。下山開始、ヌカザス尾根を下り、途中玉川に下るるーとを取ることにしました。

初めてなので、少しドキドキ、でも道はしっかりしていて安心、何よりも赤あり黄色ありの多様な紅葉の美しさ、愉しさを見ることが出来て万々歳。

ワサビ田が現れ、炭焼き釜(石積の古墳かとZIOめは早合点しそうでしたが)が出て来てきたりし、土石流跡と大きな堰堤があったりして、里はすぐ其処。

今日の紅葉狩りは独り占め、晴れなかったけれど、ご満悦のコース取りとなりました。(11/12) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

オマキ平から三頭山へ |

|

|

|

|

|

|

|

| |

三頭山から玉川へ |

|

恒例化しつつある奈良へのお出かけ、その途中に山の一ピークでも踏もうかなと考え、思いついたのが琵琶湖の西に連なる比良山系。 恒例化しつつある奈良へのお出かけ、その途中に山の一ピークでも踏もうかなと考え、思いついたのが琵琶湖の西に連なる比良山系。

まずは、その主峰武奈ヶ岳に登る事にしました。

伊勢湾岸高速、刈谷ハイウェイオアシスにイン、附設されている天然温泉かきつばたで一風呂浴びて車中泊。

翌朝五時過ぎ、登山口葛川坊村に向けて出発、七時前に到着、いろいろと準備して七時には登山開始となりました。

入口の地主神社と明王院にご挨拶してから明王院横の御殿山コースを辿ります。

始めは植林帯、展望のない路をひたすら歩を進めます。

846㍍ポイント辺りから植林が切れ落葉樹が現れ出すと俄然、山歩きが愉しくなります。期待以上の紅葉の美しさに感動!

御殿山に着くと展望が一気に開けます。武奈ヶ岳までの稜線歩きが愉しい。同定しがたいのだが県境の山々よく見えています。

3時間弱で山頂到着。眼下に琵琶湖が見えます。ただ温度が高いせいか靄っている感じ、クリアに見えず少々残念です。

早めの、ノンビリランチ。中腹の森が五色に彩られて誠に絶景、う~ん、満足満腹であります。

さて、帰りのコースとして周回コースを取ることにし、中峠に進路取ります。

そして中峠からヨキトウゲ谷へ下り、大橋経由で奥ノ深谷を牛コバまで下り明王谷林道を駐車場まで戻るというコース選択したのですが、これが意外と難コース、

豪雨の影響か沢沿いの路は荒れていて路がハッキリせず、橋も流されていて掛かっておらず、登山靴をグジュグジュにして下りて来たのでした。

そうした大変さを差し引いても、愉しく綺麗な山歩きでありました。

ここは着替えたい所、朽木まで行って、くつき温泉てんくうに入りました。リニューアルされていて気持ちの良い温泉でした。

食事もし心身リフレッシュ、いい気分で奈良の友の家に向かったのでした。(10/24) |

|

|

|

|

|

|

| 御殿山から武奈ヶ岳へ |

|

|

|

| 錦重の山並み越しの蓬莱山 |

武奈ヶ岳山頂 |

琵琶湖を望む |

|

|

|

|

|

|

| 紅葉の中の 摺鉢山 |

大橋 分岐点 |

渡渉点 |

秋の佳き日、存分に味わいたくて、玉原高原を訪れてきました。 秋の佳き日、存分に味わいたくて、玉原高原を訪れてきました。

鹿俣山は深緑の頃訪れブナが多いことを記憶、秋も良いかなと狙いを付けていたのですが、

隣の尼ヶ禿山もとっても良いとネット上で金森さんがご推奨。

そこで、尼ヶ禿山から迦葉山までのコースを歩いて見る事にしました。

よく眠れなかったので早めに家を出て、関越道をひとっ走り、6時過ぎに玉原湿原ゲート前到着です。

登山開始前のあれやこれやをこなして、6時半過ぎには出発です。

玉原湿原をちょこっと覗いていきます。朝日の中いい感じです。ただここで時間を取り過ぎると、付けが回る気がして早々に切り上げる。

玉原湖を眺め、東大のセミナーハウスの前を通り過ぎると、いよいよ登山開始です。

のっけから愉しい路が続きます。下手なデジカメも数撮りゃ何かあるさとばかりに撮りまくり、なかなか先に進みませんが、それも有りの今日の行程、良き哉。

1時間弱で尼ヶ禿山に到着。正面に広がる山々、良い気持ち。同定出来るのは特徴的な戸神山、三峰山、そして子持山だろうか。

そして、眼下の玉原湖を挟んで左手に武尊山、右手に赤城山が並び立つ。少し霞んでいて浅間山は定かではない、その程度の遠望でした。

展望を目に焼き付けたら、迦葉山に向かいます。この道中も愉しいものでした。

そして、迦葉山へ。

ここから一気の降り。落ち葉がこの降りに更なる不確定要素を持ち込みます。

兎に角、慎重に慎重に、心して下りてゆきます。和尚台まできて一安心、成る程、この岩場ですか。私は試しません。

そして、弥勒寺に着いて、さぁ~困った。玉原湿原に戻るのにアクセスがない。タクシーを門前で拾えると多寡を括っていたのですが、大外れ。

時刻は12時、しゃ~無い、歩きましょう。それから、延々3時間、舗装道路を歩いて起点のセンターハウスに辿り着いたのでありました。(10/19) |

|

|

|

| 朝日に浮かぶ玉原湿原 |

玉原湿原の池 |

東大セミナーハウス、後ろに武の勇姿尊 |

|

|

|

| 尼ヶ禿山への路 |

|

|

|

| もうすぐ尼ヶ禿山 |

尼ヶ禿山頂上からの玉原湖 |

月夜野IC方向を望む |

|

|

|

|

|

|

| 尼ヶ禿山から迦葉山へ |

|

|

|

| 迦葉山 |

御嶽山大神 |

和尚台 |

|

|

|

| 弥勒寺 |

迦葉山、岩場が見える |

屋敷岩越しに赤城山 |

奥多摩の最深部、酉谷山にしばらくご無沙汰、行って見たくなる。 奥多摩の最深部、酉谷山にしばらくご無沙汰、行って見たくなる。

術後、健脚自慢は禁句としているので、ゆっくり酉谷小屋泊まりで計画を立ててみる。

天気が安定していて良さそうという予報なので出かけてみると、奥多摩は山にガスがかかっている。

まぁ、強い雨に降られることは無さそうなので身支度しトイレを済ませ、いざ出発。東日原を起点にヨコスズ尾根を辿りはじめます。

登り口の家のおばあちゃん、まだ元気かな。洗濯物が出ているので、健在なのだろう、等と思いを巡らせながら通過していく。

始めは植林帯、ただ黙々と高度を稼ぐ。

そして、植林帯を抜けてもガスの中、道脇の花も少なく、ともかく一杯水小屋まで頑張りましょう。

そして小屋到着、そこで若干の休憩。行動食を食べ、汗だくのチョッキを着替えて、三ツドッケに立ち寄り、更に針路を酉谷山にとります。

この木々に覆われた稜線、東京都と山梨県の境界尾根、長沢背稜、いいですね。好きです。そして静かなのもいい。

途中、七跳山手前で木道が朽ちかけているところが気になった位で快適そのもの、

ちょうどイヤホンから流れて来たNHK第一の中村八大の曲がピッタリはまって、とても心地よかったです。

程なく酉谷小屋の屋根が見えてきて一安心、今日はここにお世話になります。

この小屋、新装なって初めて、泊まって見たかったのです。小屋がきれい。トイレもきれい。水場も清潔、過不足なく流れている。

ここでランチ、ホットコーヒーに癒されて、暫し、まったり。

空身で酉谷山まで往復、山頂はやはりガス、きょうはスッキリ晴れることはありませんでした。

周囲の木々は少しずつ色づき始め、紅葉に彩られるのも真近という雰囲気でした。

小屋に戻ってきて、贅沢にお昼寝。

やがて起き出し、今日は一人かなと思いつつ寝床を作り、カップヌードルにバナナ、魚肉ソーセージのささやかな夕食を済ませます。

寝袋の中でチョコレートをかじりながらヘッドライトで読書していると、人の声、二人連れがやって来ました。ちょっと残念、ちょっと嬉しい。

ちょこっと挨拶、散らかった私物を片付け、ラジオを聴きながらの就寝体勢に入ったZIOめでありました。

三時過ぎに目を覚ます。ラジオ深夜便を半睡の友としてうつらうつら、ニニロッソのトランペットが良かったなぁ。

五時頃、お二人さんが起き出したので起床。日の出は5:2?頃とか、が雲あり、富士山の展望も無し、ちょっとガッカリ、楽しみにやって来たのだから。

朝食を済ませ、出発の準備をしている頃、青空となり待望の富士山が顔を出してくれました。

良かった。画龍点睛を欠くではないけれど、やはり物足りなさを感じていましたから。心置きなく発つことが出来ます。

お二人方も(自治体から依頼され鹿の実数調査をしている民間会社の方)、今日は一杯水小屋泊まりで仕事を続行するのだとか、安全を掛け合って別れました。

さて、どのルートで下山しようか。紅葉は未だと言う事で、長い林道歩きも嫌って、天祖山を避け、タワ尾根を降る事にする。

小屋の日記を見ると随分と利用されているようで、慎重に歩を進めていけば問題ないであろう。

ウトウの頭を過ぎるとフィナーレに相応しい森の魅力を満喫、途中金岱山のミズナラに立ち寄り、一石山の急坂を慎重に降り切り、今回の山行を終えたのでした。

(10/06.07) |

|

|

|

| ガスの中の長沢背稜 |

天目山 |

陽が差し込む長沢背稜 |

|

|

|

| 酉谷避難小屋 |

酉谷山 |

酉谷山からの石尾根 |

|

|

|

| 酉谷小屋の夕暮れ |

酉谷小屋からの富士山 |

酉谷小屋の朝 |

|

|

|

| カエデ三態 |

|

|

|

| タワ尾根 |

落ち葉のパッチワーク |

金岱山のミズナラ |

今日は天気が良さそう。 今日は天気が良さそう。

と言う事で、少し歩き癖つけなくちゃ~、とばかりに御前山に向かいました。

体験の森に野の花が少しくらいあるのではと期待して。

が、チョット期待外れ。そう言えば、あそこは林試の森、植林がメーンなので、下草花はあまり無いのでした。

それでも、森を歩くのは気持ちいい。こんな時期だからこそ、人も少なく静かで、気ままに歩きまわれる。

歩き始めは栃寄森の家から。ここでトイレを使わせて頂いて、管理人さんと一言二言、山の情報を仕入れて準備完了。

爽やかで少し冷気を含む秋晴れの中のスタート、心が弾みます。

栃寄森の家辺りはノコンギクが群生、ミズヒキやツリフネソウも目立ちます。人々と共に暮らしてきた草花なのでしょう。

樹林帯に入ると道路脇で目につく白い花、シラネセンキュウでしょうか、美しい傘を広げています。

シロヨメナ、カメバヒキオコシも道端を飾ってくれています。

サラシナショウマやハグマ類、ヤマトリカブト、アズマヤマアザミ等も散見、

意外に静かな山頂で、ゆっくりランチ、富士山の綺麗な姿も眺められたし、良き一日でありました。(9/30) |

|

|

|

|

|

|

| シラネセンキュウ |

ハナニガナ |

ヤマトリカブト |

|

|

|

|

|

| イヌタデ |

ツリフネソウ |

ミズヒキ |

カシワバハグマ |

|

|

|

|

| サラシナショウマ |

シロヨメナ |

アズマヤマアザミ |

カメバヒキオコシ |

観察Noをつけられたアサギマダラ |

池の平湿原で実感、うかうかしていると秋の野の草花にも置いてけぼりくいそうな気がして、兎に角、秋草に会いに出かけよう。 池の平湿原で実感、うかうかしていると秋の野の草花にも置いてけぼりくいそうな気がして、兎に角、秋草に会いに出かけよう。

そこで、箱根の明神ヶ岳の稜線歩きがちょうどいいかなと思い至り、出かけて見ました。

当日、晴れと予想していたのに霧雨模様、今日は中秋の名月なのに、少し残念。

が、秋雨も又良し。秋草に良く似合いそう。

道了尊最乗寺から秋草を愛でながらゆっくり登る事にする。

明神見晴小屋まではうす暗い植林帯、その中、楔形に踏み削られた粘土質の登山道は雨模様の日はとても歩きずらい。

リュウノギクだろうか、シロヨメナだろうか、それにイヌショウマも加わり、白い花たちが暗い林床を飾る。

ホトトギスも時折顔をのぞかせる。

そして、植林帯を抜けるとススキの原が現れる。黄色のアキノキリンソウやオミナエシが色を添え俄かに秋の野の風情が増していきます。

更に、紫のカメバヒキオコシ、ホソエノアザミ・・・まで加わり見事な秋の野の花のハーモニーです。

神明水の水場付近ではキバナアオギリとホトトギスが周囲を飾っているようでした。

こんな中、一人、野を行く。何と愉しく贅沢なことでしょう。。

たっぷり、3時間かけて明神ヶ岳頂上へ。

そこで、またご褒美が。フジアザミが咲き残ってくれていました。そして、マツムシソウも咲いていました。

時間があるので金時山方向に稜線を辿って見る事に。

道脇にはウメバチソウが、展望は零に等しいものでしたが、それにも勝る草花との出会いに満足感一杯の山行となりました。

金時山までのピストンはきょうは無理そう、適当な所で引き返して出発地点、道了尊まで戻ったのでした。(9/27) |

|

|

|

| シロヨメナ、アキノキリンソウ、アザミ咲く路 |

ススキ、オミナエシ、シロヨメナが路を隠す |

そして、ススキ原 |

|

|

|

| 明神ヶ岳、ガスの中 |

頂上付近で咲くフジアザミ |

神明水、付近はキバナアキギリ、ホトトギスが |

|

|

|

| クサボタンに蝶が、? |

命尽きなんアサギマダラ |

マツムシソウ |

|

|

|

| シラヤマギク |

ノコンギク |

ヤマトリカブト |

|

|

|

| ホトトギス 二態 |

カメバヒキオコシ |

|

|

|

|

|

|

| ハコネギク |

オミナエシ |

ミヤマウツボグサ |

センブリ |

ウメバチソウ |

ハンゴンソウ |

|

|

|

|

|

|

| シロヨメナ |

キンミズヒキ |

アキノキリンソウ |

ホソエノアザミ |

タムラソウ |

ヒガンバナ |

|

|

|

|

|

|

| ヤマハギ |

キバナアキギリ |

ワレモコウ |

イヌショウマ |

サラシナショウマ |

ミズヒキ |

浅間の麓でファミリーキャンプ。おとなしく従順に付き従うZIOめでありました。 浅間の麓でファミリーキャンプ。おとなしく従順に付き従うZIOめでありました。

ついでに池の平湿原をちょっとお散歩の余禄。

そこで目にした秋の野の花を並べて見ました。

マツムシソウに会えるかなと、淡い思いを抱きながらの逍遥、出会いはありましたが、既に遅し、名残りを垣間見たに過ぎませんでした。

カラマツは既に黄色がかっていて黄葉ま近、足早に冬が近づいている感じさえします。

その点で、冷気に鈍感になっていた我が五感に刺激を与え、これからの山登り、ゆめゆめ油断するなと、活を入れられた気分にもなりました。

帰りは、お馴染み菱野温泉で一風呂、それなりに愉しんだのでした。

(9/24) |

|

|

|

| 富士の姿が |

富士山と浅間山 |

池の平湿原 |

|

|

|

| マツムシソウ |

イワインチン |

ヤナギランのワタゲと篭ノ登山 |

|

|

|

|

|

|

| オヤマリンドウ |

タカネナデシコ |

ハクサンフウロ |

アキノキリンソウ |

ヤマラッキョウ |

シラタマノキ |

正に酷暑、熱暑が続いています。 正に酷暑、熱暑が続いています。

北アルプスが呼んでいるのですが、いろいろあって踏ん切りがつきません。

そこで考えたのが、近場で自分の体調加減を見る事。暑い事だし避暑と洒落込んで雲取山へ行って見るかと言う結論に。

久しぶりに小袖を目指したら、何時もの道が通行禁止に、でもよく見るとう回路が表示されていて、それに従い無事到着。

確かに、何時もの道は工事中、駐車場は以前の三分の一程の窮屈さ、でも村営駐車場と明示、確保されたのだから良しとしましょう。

今日の予定は奥多摩小屋でのテント泊、7時半過ぎ、緩やかな路をノンビリいくことにします。

夏休み、若者が多く、ドンドン追い越されてしまいます。マイペースを心がけていくも、尾根に取り付く辺りから息切れ、珠のテント荷重が応えて来たようだ。

それでも、何とかブナ坂に辿り着けば一安心、予定が立ちます。3時間半掛かってしまいました。これが今の体調なのでしょう。

石尾根は今がマルバタケブキの花盛り、蒸し暑く遠望は利かないけれど、花と展望を愉しみながらの尾根歩き、12時頃奥多摩小屋に到着したのでありました。

早速、受付記帳、午後のにわか雨を警戒して、水はけの良く陽ざしの弱い所を選んでテント設営。

すると、早くも曇って来て、ぽつぽつ。身の回りのものをテント内にしまい込み、本とラジオを手元に置いて、蓑虫完了。

間もなくやって来ました。豪雨と至近距離の雷鳴の連続弾。もう出られません。じっと通り過ぎるのを待つだけ(およそ2時過ぎ)。

一時間弱、テントは風雨に煽られ、耐えられるか、ちょっと、いや大いに心配。

通り過ぎれば、気温は一気に下降、爽やかな山の雰囲気を醸成してくれていました。

青空が出始めたのを見計らって、テントから這い出し、弛んだロープを張り直し、おやつ兼夕食にもなるだろう準備に取り掛かります(つまり酒の肴の準備)。

小屋で缶ビールを購入、サバの味噌煮缶を開け、生憎の雲の中の富士山に向かって乾杯!ミッション成功と言う気分、至福の時間でした。

日没後、テントに入り込み読書タイム。そして眠りへ。夜半に目覚め(午前3時頃)外を覗くと月明かり、トイレでもと外に出て見ます。

月齢は満月と下弦の月の間頃、更待月にあたるらしく、月が中天に掛かって、明るく照らしています。

風も無く、左程寒くも無い。星も見えてます。おセンチな気分で暫し夜空を眺めていました。

再び寝床に戻り、ラジオに耳を傾けます。NHKのラジオ深夜便、倍賞千恵子の桜貝の歌が流れてます。

うつらうつらと、心を預けて、時を過ごしておりました。

そして、日の出頃、目覚ましのH・コーヒーを飲んで、雲取山山頂へ。

昨日の雨で澄んだ山々が見えてます。もちろん富士山ともご対面、南アルプスの連山もクリアに見えてます。

まだ、だれも来てない山頂の雰囲気を堪能したら、さぁ戻りましょう。それも、ゆるゆると。

なにせ、下界は灼熱地獄、気持ちを切り替えなければ。もえぎの湯でさっぱりしての帰宅となりました。(08/04.05) |

|

|

|

| 村営駐車場 |

いつもの祠にお花が(造花ですけど) |

マルバタケブキの花の石尾根 |

|

|

|

| 雷雨の後、巨大な積乱雲は今何処 |

独りパーティーです |

朝の富士 |

|

|

|

| 朝日に照らされる 避難小屋 |

マルバタケブキ花盛り |

山並みの向こうの富士山 |

|

|

|

| |

七ツ石山頂 |

マルバタケブキと?アゲハ |

支笏湖からの計画は全く未定、次の日の天気と宿に規定される。 支笏湖からの計画は全く未定、次の日の天気と宿に規定される。

台風が来つつも、もう一日天気がもつらしい。

ノートパソコンとケイタイを駆使しながら(スマホで無いところが微笑ましい)見つけた所が、ニセコの五色温泉旅館でした。

宿が決まったら、その周辺で何所に登ろうか。

登山口の神仙沼駐車場に到着したのが12時ちょいと前、チセヌプリと神仙沼周遊を併せたコースどりにしました。

まずチセヌプリを目指します。神仙沼の木道から別れ、貯水池でもある長沼の脇を通り抜けていく。

ダケカンバが路を塞ぎ、歩きづらい。その上、ジメジメ、虫に囲まれてしまう。先を急いで、何とか脱出、ビーナスの丘にでる。

たおやかなシャクナゲ岳の稜線が見えている。このカーブを称して言ったのだろうか。

ここから展望が開け、300㍍の一気の登りとなる。路の両脇はハナニガナに彩られている。コウリンカも紛れ込んでいる。

山頂は展望が良く、ニセコアンヌプリ越しに羊蹄山が見えている。広い山頂はランチに好適、湯を沸かしてお茶を愉しむことにした。

愉しんだら下山、神仙沼に寄っていく。ちょうどエゾカンゾウの盛り、いい感じです。ワタスゲやヒオウギアヤメも湿原の彩のお仲間、トキソウも咲いてました。

人気あるのも肯けます。第一バリアフリー化していて、車椅子でも見に来ることが出来るのだから。

そして、愉しみの五色温泉旅館、いい温泉でありました。いい汗を流しての夕食時のビール、格別!至福の時を過ごしたのでした。(7/17) |

|

|

|

| 神仙沼入口、広い木道である |

長沼に影を落とすチセヌプリ |

シャクナゲ岳をビーナスに見立てて!? |

|

|

|

| イワオフプリ、ニセコアンヌプリ、羊蹄山と連なる |

チセヌフリ山頂 |

ムラサキヤシオの奥にチセヌプリ |

|

|

|

|

|

|

| 神仙沼点景 |

|

|

|

|

|

|

| アカモノ |

オオバセンキュウ |

ハナニガナ |

オオバキスミレ |

エゾヘビイチゴ |

マシケオトギリソウ |

処々の条件が折り合いまして、支笏湖休暇村が発信拠点になりまして、樽前山もここからの出発です。 処々の条件が折り合いまして、支笏湖休暇村が発信拠点になりまして、樽前山もここからの出発です。

普通に朝食をとっても今日の行程はOK、なにせ7合目まで車で乗り入れられる。そこから、山頂は指呼の間と言う気がする。

よって、続々と登山者が車を駆ってやってくる。おまけに(失礼)自衛隊も訓練か、トラック一台を乗りつけて出発準備中、賑やかである。

みんな競うように登っていく。すると足元の砂地に紫色の沢山の花が。こちらではタルマエソウと呼んでいるイワブクロのようだ。

道脇の低灌木はイソツツジ、あっちこっちで白い花をつけている。

すぐに展望が開け、眼下に支笏湖の群青色の湖面が目に飛び込んでくる。

路は山を巻くように進んでいく。遠くの街並みは千歳、苫小牧か、その向こうに海が、微かながら見えている。

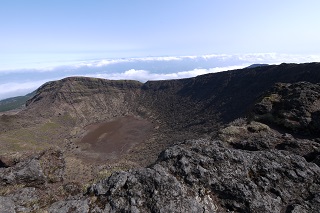

そして、砂礫地を登りきると、お鉢の縁、溶岩ドームが姿を現す。その特異な姿に暫し目を奪われる。

噴煙が少し見える。ドーム周辺は立ち入り禁止になっていて縁を廻って歩く。

少しだけ左回りの高みに行って見てから、右回りに現時点での山頂、東山に登る。見ごたえある展望である。

そこから、風不死岳の路を進む。本当に今がタルマエソウの花盛り、稜線のあっちこっちに張り付いて花をつけている。

932㍍ピークまで突き進んでみる。その先は歩かれていないようなので、戻り巻いて鞍部まで下りダケカンバ繁り岩場の多い急登をひたすらこなしていく。

何回か峰を越えさせられる。その度に、やられた!と胸の内で叫んで、風不死岳に到着です。樽前の溶岩ドームがよく見えます。

その向こうに後志羊蹄山の勇姿が見えます。正に蝦夷富士そのものです。

展望を愉しみながらランチ、帰路は932㍍ピーク手前の分岐から7合目ヒュッテのある登山口へ、樽前の端正な横顔を見ながらの快適な歩きでした。(7/15) |

|

|

|

| 風不死岳越しに支笏湖 |

タルマエソウの花盛り |

マルバシモツケも競うように |

|

|

|

| 僅かに噴気をあげる溶岩ドーム |

風不死岳への路、手前が932㍍ピーク |

風不死岳はもうすぐ |

|

|

|

| 支笏湖と恵庭岳 |

風不死岳、右奥に羊蹄山 |

蝦夷富士・羊蹄山 |

|

|

|

|

|

|

| タルマエソウ |

イソツツジ |

マルバシモツケ |

ハナニガナ |

シロバナニガナ |

?キキョウ |

今年は北海道にいきたいなぁ~、と言うつぶやきが現実のものとなり急遽計画、支笏湖休暇村を拠点にすると言う事と、 今年は北海道にいきたいなぁ~、と言うつぶやきが現実のものとなり急遽計画、支笏湖休暇村を拠点にすると言う事と、

初めに暑寒別を目指そうという、大まかな行程を思い描いて深夜出発、新潟発小樽行きのフェリーを利用、

翌翌朝、札樽道を乗り継いで、南暑寒荘に着いたのが8時前、

天気良好、南暑寒別荘に登山届と今夜の宿泊願いを提出、トイレを済ませ、防虫処理を念入りにして出発です。

先を親子連れが歩いている。未就学児もいる。札幌市民が遊びに来る山なんだ、とちょっと安心。

かなり楽に思われたからです。いやいや、北海道の子供たちは元気です。

雨竜沼湿原までの路は一時間半足らずの道のり(大人の足で)ですが300m程高度をあげます。

靴底洗い場とされてる小川を渡ると一気に展望が開け雨竜沼湿原が出現します。

木道が整備され、彼方まで伸びています。その先に南暑寒別岳、さらに奥に暑寒別岳がゆったりとした姿を見せています。

エゾカンゾウが一面に迎えてくれるはずなのだが今年はポチポチ、下山後、管理人さんに聞くと霜やら・・・不作らしい。残念!

それでも木道脇にはシナノキンバイ、ヒオウギアヤメ、ハクサンチドリ、ワタスゲ、オオタチツボスミレ等を見かけ喜ばせてくれます。

池塘のコバルトブルーの水面にそれらが映りこんだりして、はしゃいでしまいます。

この時点で暑寒別岳までは無理かなと思う。

さて、木道は一方通行、南暑寒別岳方向に入っていきます。分岐から登が始まり高度にして450m程、時間にして1時間50分です。

1296㍍の頂上は好展望地、今日は風が無くランチするにグットタイミングの場所でした。

暑寒別岳へはここから更に2時間半、250m下って450m登り返す、ピストンはつらいものがあります。

増毛山地の展望を愉しんだら下りましょう。帰りは湿原の花の写真を撮りながらの山歩で、今日のねぐらの南暑寒荘に辿り着いたのでした。

南暑寒荘の事を少し。一泊1000円、清潔で、何より嬉しい事はシャワー室がある事、電気調理器で炊事が出来る事、とても気に入りました。

今日の宿泊者は豊橋ナンバーの4人連れ、札幌ナンバーの女性2人組、そして野田ナンバーの我々でした。(7/11) |

|

|

|

| 雨竜沼湿原管理棟 |

白竜の滝 |

雨竜沼湿原入口 |

|

|

|

| 蛇行するペンケピタン川 |

エゾカンゾウと南暑寒別岳と暑寒別岳 |

|

|

|

| 雨竜沼湿原を見下ろす |

南暑寒別岳頂上 |

暑寒別岳を望む |

|

|

|

| ハクサンチドリ |

シナノキンバイ |

マシケオトギリ |

|

|

|

| グンナイフウロ |

クロバナハンショウズル |

ワタスゲ |

|

|

|

|

|

|

| ミツカシワ |

エゾカラマツ |

オオバセンキュウ |

ゴゼンタチバナ |

オオバタチツボスミレ |

ミヤマウツボグサ |

昨年に引き続き野草観察と言う事で妙高・戸隠・斑尾に行ってきました。 昨年に引き続き野草観察と言う事で妙高・戸隠・斑尾に行ってきました。

前回の夢見平はインパクトがありましたが、季節が一か月半程づれている今回は左程ではなく、乙見湖周辺を軽く散策、

ミズタビラコ、オククルマムグラ・・・、とメモに暇の無いZIOめでありました。

戸隠では戸隠の杜をあっちこっちと。

そして、斑尾では信越トレイルに含まれている沼の原湿原へ。

そう言えば去年の7月の半ば訪れていてミズチドリに感激した事を思い出したが、今回は若干早すぎた模様、

でも、僅かに咲いていて、ニッコウキスゲ、カキツバタにも出会え、満足でありました。

そんなこんなのZIOには珍しい二泊三日の団体さんの旅、備忘録がわりに写真を添付して、お目を汚しますが悪しからず。(6/28.29.30) |

|

|

|

| サイハイラン |

ショウキラン |

ジガバチソウ |

|

|

|

|

|

|

| ヒメヘビイチゴ |

オククルマムグラ |

ホソバノヨツムグラ |

ハルサキヤマガラシ |

ダイコンソウ |

ウマノアシガタ |

|

|

|

|

|

|

| ミズタビラコ |

クルマバツクバネソウ |

コナスビ |

ホウチャクソウ |

オオナルコユリ |

マルバフユイチゴ |

|

|

|

|

|

|

| ルイヨウボタン |

トチバニンジン |

ミヤコグサ |

ナツノタムラソウ |

ギンリョウソウ |

ヤマサギゴケ |

|

|

|

| 随身門の脇に咲くヤグルマソウ |

トキソウ |

ヨツバヒヨドリとアサギマダラ |

|

|

|

| ニッコウキスゲ・カキツバタ・ワタスゲが咲き競う沼の原湿原 |

|

|

|

|

|

|

| ベニバナイチヤクソウ |

イチヤクソウ |

ミズチドリ |

モリアオガエル・ツリー |

バイケイソウ |

ギョウジャニンニク |

|

|

|

|

|

|

| オタカラコウ |

テングクワガタ |

ハクサンタイゲキ |

リュウキンカの種 |

ウツボグサ |

ヤブデマリ |

|

|

|

|

|

|

| シロバナニガナ |

カキツバタ |

ヒオウギアヤメ |

タニギキョウ |

ツルマンネン |

ウメガサソウ |

世は紫陽花の季節、古刹の境内は何所も大賑わい。 世は紫陽花の季節、古刹の境内は何所も大賑わい。

そして、それは取りも直さず梅雨時を意味するわけで、アウトドア派にとっては厄介な事態ではあるのですが、それもまた良し、

その間隙を突くのも快感ではあります。

先日の尾瀬の帰り、帝釈山のオサバグサが気になり、訪ねたい気持ちが俄然湧き出し、天気予報とにらめっこ。

遂に、日を置かずして来てしまいました、尾瀬に。

朝3時立ちで馬坂峠に7時半到着、既に5台ほど駐車している。

程なく桧枝岐村の方であろうか登山口にテーブルを置いて、オサバグサ祭りのバッジを配り始めた。早速ゲット、気を良くして登山準備に入る。

さて、どちらに行こうか。この峠は帝釈山と台倉高山の登山口になっている。田代山は訪れているので、台倉高山が優先かなと言う気がして選ぶ。

台倉高山登山口からすぐ樹林帯に入る。成る程針葉樹林帯を好む日本固有種とか、薄暗い林床にチラホラ白く咲いている。

素人カメラマンにとっては撮影に最悪、結果、満足の画が皆無でありました。まず弁解が先行しましたが、静かな山を愉しむことが出来ました。

花は、これから、と言うのが実感、もう少し登山道脇が花で埋まれば、絵になったのでしょうが、地味ではありました。

成る程、登山口から帝釈山を目指したグループが多かったのも肯けます。

折り返し帝釈山も目指せたのですが、雲行きが怪しかったこと、ピークに執着しなくなったことなど、要はすぐにめげてしまうこの頃なのであります。

帰りに燧の湯に浸かって帰ってきました。いいお風呂でした。(6/15) |

|

|

|

| オサバクサ咲く樹林帯を行く |

三段田代 |

台倉高山、後ろの山並みは日光連山 |

|

|

|

| 台倉高山、帝釈山に続く山並み |

燧ヶ岳 |

ミツバノバイカオウレン |

|

|

|

| オサバグサ 三様 |

|

|

|

|

|

|

| イワナシ |

ゴゼンタチバナ |

タテヤマリンドウ |

アズマシャクナゲ |

ツマトリソウ |

ミヤマカタバミ |

久しく山は遠ざかり気味。今回のお出かけも長岡へのお呼ばれ。 久しく山は遠ざかり気味。今回のお出かけも長岡へのお呼ばれ。

守門岳の麓の運動会も画になっていて、それはそれで楽しいのだけれど、一山加わることで、完結するのがZIOめのいつものパターン。

と言う事で、今回は尾瀬を選択。

最初、小出からシルバーラインを通れば近道とたかを括っていたら除雪ままならずの通行止め、只見線に沿うR252で大回りで尾瀬御池へ。

燧裏林道で尾瀬ヶ原を目指します。樹林帯の中はは未だ:雪が残り、やや歩きにくい。

それでも、田代と名付けられた湿原に出ると、雪も消え、ミズバショウとリュウキンカの花盛りの季節を迎えていました。

行くて右方向に残雪目立つ山塊が、平ヶ岳なのであろう。遠望が出来ると言う事、嬉しいかぎりである。

天神田代の分岐を過ぎ裏燧橋を渡ると一安心、一呼吸入れて、三条ノ滝分岐を右に見て進みます。

ここは、今日のお目当て、トガクシショウマが咲いているか、ドキドキワクワクしながら進みます。

そして、4年前より一週間程早い訪れでしたが咲いていてくれました。万歳!今の時間帯は先客はおらず、独り撮影会に大満足でありました。

後は今日の宿、尾瀬小屋を目指すだけ、出だしを間違えた分、遅れたけど、それでも4時前に着けて、お風呂にありつくことが出来ました。

翌朝、小屋の外に。多くの人がシャッターチャンスを求めて佇んでおりました。自分もちょこっとお仲間入、でも無理でした。何が?ご想像にお任せします。

今日はのんびり、尾瀬ヶ原を一回りして尾瀬沼経由、沼山峠までハイキング、カッコーとホトトギスが鳴き渡る草原は気持ち良いの一言でした。

ただ、唯一誤算が。シャトルバスが沼山峠まで来ておらず長池までの3.5㎞歩きに。疲れた最終に舗装道路の歩きは本当につらい。

でも往路の坂道は更にきつい。すれ違った団体さんに同情申し上げまする。(6/01.02) |

|

|

|

| 燧を横目に上田代辺りを行く |

平ヶ岳が美しい |

新緑と残雪の対比の妙 |

|

|

|

| トガクシショウマ三態 |

|

|

|

| 尾瀬ヶ原の日の出 |

|

|

|

|

|

|

| 楚々とした、ミヤマカタバミ |

水辺のニリンソウ |

いい感じのニョイスミレ |

|

|

|

|

|

|

| ショウジョウバカマ |

リュウキンカ |

ミズバショウ |

ヒナイチゲ |

ワタスゲ |

タテヤマリンドウ |

|

|

|

|

|

|

| ムラサキヤシオ |

コブシ |

タムシバ |

ニオイタチツボスミレ |

スミレサイシン |

ナガハシスミレ |

いよいよGW。 いよいよGW。

道路の混雑を避けつつ愉しみに乗り遅れない作戦。

間隙を突くのが一番と言う訳で、出かけてきました。

場所は新潟・長岡市の三ノ峠山へ。

ネット繫がりの金森さんの記事に反応、六万騎山や坂戸山は人出が予想され静かで花を愉しめる山をと考え、

更に長岡周辺は土地勘もあることから即決、となったのでした。

どうせなら深夜料金でと午前四時前ぎりぎりに関越の料金所を通り抜ける。

堀之内PAから下りて長岡市営スキー場を目指します。そのエリアの上のほうのPに車を停め、トイレを済ませて準備完了。

ここは県民の森の一部、そしてのっけから花が迎えてくれました。

白いハナイカリが先陣をきり、ユキツバキ、イワカガミ、ヤマザクラ・・・と続く。

ブナ平を越えるとカタクリの群生地、更にオオバキスミレがそれに加わる。花の競演に何とか間に合いました。後は匍匐前進です。

下手な鉄砲も数打ちゃあたる式にシャッターボタンに手がかかります。

そんな調子で観鋸台まで続きます。目を山に転ずれば残雪残る鋸山は山桜のアクセントがついた萌え出る新芽に斜面が彩られている。

何とも幸せなひと時である。早めのランチを観鋸台でとり、帰り道も匍匐走行。

赤道コースをくだる。友遊小屋を過ぎるとキクザキイチゲのお出迎え、嬉しい限りである。

入口から出口まで、ず~と飽きさせない、恐るべし越後の山、これからも幾度も通いたくなりました。

帰りに、金森さんをなぞって「麻生の湯」に入って、栃尾の拠点Bに寄って、またまた、深夜料金で帰って来たのでした。(4/27) |

|

|

|

| 萱峠に繫がる山並み、眼を転ずれば信濃川の河岸段丘が広がる |

|

|

|

| オオバキスミレの径 |

カタクリとヤマザクラの径 |

トキワイカリの径 |

|

|

|

| 群生するスミレ |

白いカタクリか |

キクザキイチゲ |

|

|

|

|

|

|

| ミズバショウ |

ヤマザクラ |

コブシ |

ショウジョウバカマ |

チゴユリ |

ユキツバキ |

|

|

|

|

|

|

| オオバキスミレ |

ナガハシスミレ |

|

スミレサイシン |

マルバスミレ |

マキノスミレ |

|

|

|

|

|

|

| オオイワカガミ |

コイワカガミ |

トキワイカリ |

スハマソウ |

ヤマエンゴサク |

エンレイソウ |

またまた日立に足を運んでしまいました。 またまた日立に足を運んでしまいました。

神峰山から見たオオシマザクラの山並みがあまりに見事で、西行法師よろしくその森に抱かれたくて、また出かけてしまったのです。

それと、誰かとこの気持ちを共有したくて、身近な人を連れ出したというわけです。

登山口を迷う事はありません。既に一昨日確認済み、かみね公園の最上部Pに車を置き、神峰山へのピストン開始です。

最初のピークは倉掛山。ケーブルテレビ局のアンテナが立ってます。そしてそこからサクラロードのスタート地点でもあります。

幟が立っていて今日は地元主催の花見ハイキングもあるようです。

そこからこれから辿る山並みを俯瞰、ワクワクしてきます。

整備された登山路をゆくと両脇にはオオシマザクラの巨木があちこちに、それなりの起伏ある路を下って登って、行きます。

桜の木間越しに遠見の桜、見上げれば桜花越しの青空、そして落下した桜の花びらを踏みしめて歩く、何とも贅沢です。

自動車道に下りて登り返しサクラロードを進むとヒサカキのトンネルがあらわれます。

その先に、縦走路をちょっと横に逸れ、鉄塔巡視路に入ると大煙突展望台と名付けられたカヤトの原があり、なかなかのビューポイントです。

さて、縦走路を先に進むと次のピークが羽黒山、そこを越すと日当たりが良くなりスミレを見かけることが多くなり、嬉しがらせてくれます。

たっぷり時間をかけて(3時間半以上)神峰山到着です。

山頂でランチ、山を霞みたなびくように覆うオオシマザクラの向こうに群青の太平洋が見ることが出来たなら言う事ないんだけど、無理な相談ですよね。

帰りも同じ路だけど、目に焼き付けんばかりにその景色を愛でながら、苦も無くかみね公園に辿り着いたのでありました。(4/18) |

|

|

|

| 倉掛山、行く手に広がるサクラロード |

向かいの山の桜も気になる |

オオシマザクラの薄緑が好ましい |

|

|

|

| 翼が欲しい! |

ヒサカキロード |

大煙突展望台 |

|

|

|

| ヒメスミレサイシン |

タチツボスミレ |

ニオイタチツボスミレ |

|

|

|

| ヒメスミレサイシン |

フモトスミレ |

コミヤマスミレ |

|

|

|

| ミヤマシキミの雄花 |

神峰山から大煙突を望む |

ヤマツツジも咲き出しました |

今季は鉄五郎新道にも足を運ばない内に季節が通り抜け、イワウチワを見逃した感を強くしていた。 今季は鉄五郎新道にも足を運ばない内に季節が通り抜け、イワウチワを見逃した感を強くしていた。

いや、未だ諦めるのは早い。そうだ、予てから、友人から聞いて気にかけていたイワウチワの名所に行けばいい。

そこは、日立の高鈴山に繫がる御岩山。

未だ、花の時期を終えてないことを願いつつ常磐道をひた走り、御岩神社を目指したのでした。

今週の土日、祭礼があるとか表示している境内の駐車場へGoal!

植栽の石楠花が綺麗に咲いていて、花追い人の心をくすぐる。

ご挨拶してから神社奥から登山路(表参道)へ。

イワウチワは岩場に咲く花、登山路からちょっとそれた場所と聞いている。

探しながら進むと、らしき路が現れる。3.11以来危険と注意を呼びかけている岩っぽい樹林帯を上下する路を慎重に進むと突然、姿を現す。

イワウチワの何時もながらの不意打ちの登場仕方が此処でも踏襲されていた。

感激!もうそこからは登山道に合流するまでは、いい写真、いい写真と這いずり回っておりました。(結果はペケなのですが、いつもの事)

ここは地元のロッククライマーのゲレンデでもあるらしい。

イワウチワの花をゲットしたら、後はおつり。縦走路に合流して(そこは御岩山)、まず高鈴山まで行って休憩おやつ。

そこから、神峰山が見える。そこまで行ってみるか。この路は馬酔木ロード、ちょうど花盛りです。明るい陽射し下、いい気分です。

同じ常緑低木のアオキの赤い実も所々に見かけ印象的、山歩きにアクセントをつけてくれてます。

眼を足下に向ければスミレも咲いて、自ずと足取りも軽やかになる。

そんなこんなで神峰山に到着。眼下に日立の街並みと太平洋みえます。

そして、なによりもあの日立鉱山の大煙突(?名残り)と今が盛りのオオシマザクラの競演が見ることが出来ました。不思議な競演です。

公害の元の大煙突、その為にはげ山になった山に植林されたオオシマザクラ、

この景観、素敵と言っている足下に、人々が悩んで苦しんで戦った歴史が転がっていることを忘れてはいけないのでしょう。

御岩神社に戻って、神峰公園に立ち寄って帰路についたのでした。(4/16) |

|

|

|

| 石楠花咲く表参道 |

賀毗礼の峰へ |

ショウジョウバカマ |

|

|

|

| イワウチワ三様 |

|

|

|

| アセビロード |

高鈴山のレーダー |

アオキの実が印象的 |

|

|

|

| ツボスミレ |

ヒナスミレ |

タチツボスミレ |

|

|

|

| 大煙突とオオシマザクラ |

こんなものが、愛の施設? |

神峰公園の桜 |

藤野駅から高尾山まで歩いてから、どの位たつのだろう。(2003年) 藤野駅から高尾山まで歩いてから、どの位たつのだろう。(2003年)

桜の季節になると思い起こさせられるのが、その高尾の一丁平の桜、その内、行って見ようかなとは思ってました。

山とは別に飲み友達が八王子にいまして、飲み会。次の日が晴れ基調で桜咲く頃となれば、そのまま帰宅とはいきません。

迷惑ついでに和田峠まで車で送ってもらいました。

と言う訳で、久しぶりに陣馬山から高尾山まで歩いていく筋立てが用意されたわけです。

登山口からエイザンスミレのお出迎え、陽射しもあり気持ち良いスタートである。

程なく山頂へ。上から声がする。「早く早く」、何がと思いつつ尾根上に立つと雲海上に富士山がクッキリ。

そう、茶屋のご主人が早く見せたくて声をかけてくれたのである。

先日の雪で富士山がお色直しをして綺麗になったということでした。その気持ちありがたくいただきました。ありがとうございます。

ここで朝食、富士の白峰を肴にと贅沢感100%であります。雲がどんどん沸き出し景観を一変させていく様は愉しい。

さて、食事とトイレを済ませ高尾山に向かって出発進行。

陣馬山から下り基調の登山路、泥濘の厄介さを除けば、はじめは静かで快適な路である。進むにつれトレイルランナーとすれ違うようになる。

H杯の本場なんだと実感させられる。

その後もトレイルランナーが次々とやって来て、山の縦走者ともすれ違うようになるのだが、心持速歩で過ぎ去っていく。

山全体がせわしなくなっているような気がする。道端に寝そべってカメラなぞ構えていられない。

それでも景信山までは静かな登山をそれなりに愉しめたのですが、景信山からは沢山のハイカーを目にするようになりました。

桜はまだ咲き始め、今一つなのですが、天気が穏やかなせいもあり、お茶屋さんで多くの人が寛いでおりました。

それを横目に先に進みます。途中小仏峠で「かず」さんがコミットしている地図やさんが出店、記念に購入、一言二言、「今日、来ますよ」とのことでした。

小仏城山は更に大賑わい。

11時を回り昼時に近いこともあってか、少しほころび出した桜の木で鍋を囲んで幾つものグループが既に盛り上がっておりました。

ここはそれに合わせて花見気分になりましょう。

「なめこ汁」をいただいてコンビニお握りで、早めの昼食、良き哉良き哉と独り呟いたのでありました。

そして、程よく腰を上げ、目指す一丁平の桜は如何にと、先に歩をすすめました。

一丁平の桜も咲き始め、ただその花の下は「上野公園」化しておりました。

登山路も木道化、その変わりように時の移ろいを感じ、歩停めて改めて周囲を見回し嘆息するZIOめでありました。

もう少し綺麗で感動的だったのになぁ。

そんなこんな中、うっかり?稲荷山コースを下山路にとった為、高尾山山頂を踏まずに下りてきてしまったのでした。チャンチャン。(4/12) |

|

|

|

|

|

|

| ナガバノスミレサイシン |

陣馬新道分岐 |

エイザンスミレ |

|

|

|

| 明王峠 |

景信山から裏高尾 |

小仏城山 |

|

|

|

| 一丁平 |

ニリンソウに出会えて、にっこり |

あっという間の桜の季節、その素早さに驚かされてしまいます。 あっという間の桜の季節、その素早さに驚かされてしまいます。

が、驚いてばかりではいられません。置いて行かれぬようと、フットワーク軽く出かけてきました。

場所はハナネコノメに会えそうな所、何ヶ所か思い浮かぶ中、川苔山の懐、獅子口小屋跡辺りに狙いを定めます。

この大丹波川沿いの路は、いつ来ても愉しい。

入口のエイザンスミレの出迎えに気を良くし、ハナネコノメもゲットしようとキョロキョロしながらの遡上、

がモデルが今一、見頃を少しはずしたかな。

兎も角、川苔山まで行って富士山見て、早めのランチ取って、帰りがてらお花ちゃんと戯れようという方針に決定、まずは山頂目指して前に進みます。

登山道は良く整備されていて歩きやすく、渓流にかかる木の橋も更新され何とも心地よい。

芽吹きはもう少し、この冬枯れの樹間にツツジが灯るのも間もなく、愉しみである。

獅子口小屋跡からの急登をこなせば川苔山はもうすぐ。尾根上もやはり冬木立、でも冬芽も赤らみ、またおいでと言ってるようです。

下界は桜協奏曲開演したばかり、だからか今日の頂上の共有者は二人、静かでのんびりしたひと時でした。

長沢背稜の綺麗な稜線を眺め富士山の秀麗な姿を確認して、日向沢ノ峰周りで帰ろうかなと山をあとにしました。

踊平まで来たら獅子口小屋跡へのルートが通行止め、気持ちが変わってそこでUターン、往路を戻りました。

獅子口小屋跡の水場で水を詰め替えお土産をゲットし、心置きなく花撮り逍遥を開始したのでした。

花はこれからでしたけど、こんな山歩きもいいですね。(3/31) |

|

|

|

| 橋の架け替えが気持ち良い |

何に見えるかな |

芽吹き前の 川苔山 |

|

|

|

| 長沢背稜 |

富士山が綺麗でした |

通行止め |

|

|

|

| ハナネコノメ三態 |

|

|

|

| アズマイチゲ |

ヨゴレネコノメ |

コガネネコノメ |

|

|

|

| ヤマエンゴサク |

ニリンソウ |

ハシリドコロ |

|

|

|

| エイザンスミレ |

アオイスミレ |

ユリワサビ |

指宿温泉に泊まって、開聞岳に登ったら必然的に霧島温泉と韓国岳が次の目標になってしまう。 指宿温泉に泊まって、開聞岳に登ったら必然的に霧島温泉と韓国岳が次の目標になってしまう。

その流れに従いえびの高原で一泊。翌朝登山口に向かう。

日本列島、何所も火山活動が活発のようで、ここ霧島火山帯も新燃岳に続き硫黄山も活動が活発化、

その為登山路が制限され、大浪池に通じるルートのみ通れる状態でした。

大浪池登山口から登山開始。石畳の道はとても歩きやすい。30分弱で大浪池に。韓国岳の全容が姿を現す。

池と山のコントラストが美しい。暫し、その景色を堪能した後、池の淵を回り、一度ちょっと下り登山道を合わせ登り返す。

山頂直下の木の階段は急勾配、一気に高度を稼いでいく。

それにつれて眼下にが大浪池、そして、フライパンのような新燃岳越しに高千穂峰の見事な勇姿。雲海上に浮かぶ姿が美しい。

成る程、神の山と呼ばれるのも肯ける。韓国岳の火口も見事である。

何時までも居たい思い駆られながらも、後に控えるロングドライブを考え、下山したのでした。(3/20) |

|

|

|

| 大浪池登山口 |

気持ち良い道が大浪池まで続く |

大浪池と韓国岳 |

|

|

|

| 大浪池の淵を回り韓国岳へ |

新燃岳と高千穂峰 |

高千穂峰を望む |

|

|

|

| 韓国岳火口 |

韓国岳山頂 |

大浪池に続く急階段 |

突然の思い付きから文字通りの大遠征、指宿温泉に行く事に。 突然の思い付きから文字通りの大遠征、指宿温泉に行く事に。

そして開聞岳へ。

ところが何とも天気がすぐれない。

山は雲の中、これでは山頂は真っ白け。展望が売りのこの山、登った甲斐が無い。

なれど、出直すには遠すぎる、やはり登りましょうと、踏ん切りをつけ登山口に向かう。

途中、長崎鼻で山の姿を確認するも山頂部はやっぱり雲の中、しょうがない、Let`s go!

桜開花も真近のふれあい公園から登山口になる2合目まで舗装路を10分程歩きます。

ここから深くえぐれた登山道を4合目まで緩く登っていきます。そこから石伝いのゴロゴロした道に変わりつつ一定の勾配で高度を上げていく。

救助ポイントされている四箇所は展望がきくのだが残念、今日は展望無し。ひたすら登るだけ。

8合目、9合目と急坂をクリアすると赤い鳥居が目に飛び込んでくる。御嶽神社である。そしてその裏側が開聞岳山頂。

真っ白、証拠写真だけ撮って早々に下山。救助第二ポイント辺りで奇跡的に雲が切れ始める。

白波打ち寄せる海岸線が見える。物袋海岸らしい。雲が巻き付く二コブの山は矢筈岳か?しばらく見入っておりました。

しかし桜島は見えない。今回はとうとう目にする事ができませんでした。

わずかでも展望があったことで気分はハッピーに。気分よく下山したのでありました。

花はあんまり、登山路の傍らで霧の中萎んでた白い花はツクシショウジョウバカマのようでした(後で検索)。ミヤコグサの黄色も印象的でした。

菜の花の盛りは過ぎてるようだが、残っている菜の花をアクセントに開聞岳をパチリ、今日の行程を終えたのでした。(3/18) |

|

|

|

| ふれあい公園から開聞岳へ |

えぐれた登山道 |

御嶽神社 |

|

|

|

| 開聞岳山頂 |

第2救助ポイントより 物袋海岸を望む |

|

|

|

| ツクシショウジョウバカマ |

ミヤコグサ |

お馴染み、菜の花と開聞岳 |

さてさて、今季は山ではまた雪が降った模様、ならば名残りを惜しんで雪と戯れて来ようかなと考える。 さてさて、今季は山ではまた雪が降った模様、ならば名残りを惜しんで雪と戯れて来ようかなと考える。

勿論、手軽にと言う条件付きで。

車を停め易いというのも大切な条件、そんなこんなで決めたのが二子山。

道の駅「果樹公園あいがくぼ」に車を置きまずは、一安心、いろいろと身支度を整え、さて歩き出します。

「兵ノ沢 氷のフェスティバル」の幟が林立、ちょいと覗いて見ることにする。

成る程ね。この頃よく見かける水を散布しての氷壁作り、電車から見えるのがミソかな。

この企画の為、ここからの登山道が通行禁止に。ちょいとブーイング。

よって、戻って手前の登山口から登ることにします。

しばらくは兵ノ沢を遡行、やがて沢を離れ尾根に取り付く。雪も表土を覆う程度、この程度で推移するのかなと思いつつ歩を進める。

なれど、どっこい、そうではなく雌岳の頂上直下のロープ場辺りはそれなりに雪があり、慎重に慎重にと心に念じながらの通過と相成りました。

そして頂上雌岳に、更に三角点のある雄岳へ。ここは武甲山の絶好の展望台、雪が採石場の雛壇を覆い、何時にも増して綺麗に見えておりました。

両神山もよく見え、後ろに雪雲垂れ込める上越の山がぼんやりと蹲っているようでした。

小雪がちらつき、雪雲が来そう。武川岳まで足を伸ばすのを止めにして、今日は引き返すことにしましょう。

しっかり展望を目に焼き付けて下山へ。水場の在る辺りまで下りてきて、はたと思いつく。そうだ!ここでランチにしよう。

沢の水で美味しい珈琲を味わう事にしよう。

窪地で風も無く、左程寒くもなく、人も通らず、最高のランチタイムでした。

その後、土産に沢の水を汲んで、スタコラ道の駅まで戻ったのでありました。(02/20) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三頭山、御前山と続けば次に来るのは大岳山、この冬の時期に登ってないので、今日はここに決定! 三頭山、御前山と続けば次に来るのは大岳山、この冬の時期に登ってないので、今日はここに決定!

まだ雪踏みできるかな、今年何度目かの寒波が来襲中とか。

車を払沢の滝の駐車場に納め、滝を覗いて見る。残念!氷結していませんでした。

寒いと言っても、まだまだ寒いうちには入らないのでしょうか。

車に戻り、身支度して茅倉集落まで舗装路歩き。

尾根の端っこ、里の始まりの際から始まる登山道、里人も使う杣道、そんな所に時に賽ノ神が祭られたりしていて、そんな道が大好きです。

そうした思いを巡らせつつ植林帯の路を辿ると路傍の自然石も道祖神や地蔵さんに見えてきます。

750㍍付近を越え勾配が緩やかになってくると笹路となり木間越しに大岳山が見えてきて、心のギヤを入れなおしてくれます。

そして程なく馬頭刈尾根に合流、それなりに岩場に雪が付いていて、ここでアイゼン装着、一呼吸入れ、大岳山目指し歩き始めます。

つづら岩を通過するまでは岩稜帯での雪氷期のアップダウンいうことで慎重に歩を進めていきます。

白倉BSから合流地点までくれば一安心、後は雪を愉しみ樹相を愉しみながらスノーハイキング、大岳神社にご挨拶して山頂へ。

おぉ~、絶景かな。丹沢の山々、御坂の山々、大菩薩嶺を従える秀麗な富士山が迎えてくれました。

勿論、御前山、三頭山をはじめとした奥多摩の山々も。

幸い風も無く、ここでランチ、熱々のコンデンスミルク入りコーヒーを片手に目にする富士山は最高である。

40分程ゆったりしてから帰路に。その間5、6人程の人と頂上での時間を共有、皆、満足げでありました。

帰りは往きの路を少し戻って白倉BS目指して下りることにしました。植林帯を一気に下りるルート、登りに取ると単調な登り一辺倒、夏は嫌ですね。

麓の入口が大嶽神社、大岳山はご神体、胎内巡りをしてきた訳です。

お礼の挨拶をして、大口真神の御札を頂いて、起点の駐車場にむかったのでした。(02/10) |

|

|

|

| 払沢の滝・滝壺 |

茅倉からの入路 |

馬頭刈尾根、富士山が視界に |

|

|

|

| 往く手奥に目指す大岳山が |

最初の富士展望台 、丹沢山塊が良い |

近づく大岳山、大きく見えます |

|

|

|

| 大岳山山頂 |

山頂直下の一コマ |

大岳山入口 一丁目石柱 |

今日はお手軽登山がいいな。 今日はお手軽登山がいいな。

先週檜原都民の森、ならば今回は奥多摩都民の森(体験の森)にしようかな。

と言う事で栃寄集落へ。観光駐車場に車を停めて、ゆっくり歩き出します。

栃寄森の家を横目に見ながら林道をテクテクと。

石尾根がよく見えています。その中腹に点在する奥集落や峰集落も、よくあんな所にと思ってしまいます。

もうすぐ立春、すでに光の春がやって来ているのようです。

ヒノキの広場に通じる登山道に入ります。入ってすぐの急斜面、一昨日の雪が残り凍結している。ここでアイゼン装着。

これで万全、後は一歩一歩、歩を進めていきます。

やがて、1000㍍付近のヒノキの広場に出ます。そこから、シダクラの道という惣岳山の支尾根を登っていきます。

この路、あまり歩かれていず、ラッキー!針葉樹林帯を抜けると、ちょっとした雪原。惣岳山までの間、兎の足跡を辿りつつの雪踏みとなりました。

そして、縦走路に合流、おおぉ、さすが、こちらは良く踏まれている。昨日はどれだけの人が雪踏みに繰り出したのやら。

そして御前山に到着。11時前だけど晴れて風も無く、周りは5、6人、ベンチも空いている。ランチとする。

久しぶりカップヌードル・カレー味を頂く事にする。美味、美味。

のんびりしたら、後は下りるだけ。避難小屋の脇を通り抜け体験の森の中を下っていきます。

降り切った除雪してない道のほうが氷つき、アイゼンなしでは危険です。

栃寄森の家に立ち寄って、帰路に着きました。(01/25) |

|

|

|

| 二宮尊徳? |

石尾根がよく見えます |

ヒノキの広場 |

|

|

|

| 木間越しの奥多摩湖 |

シダクラの道 |

木間越しの御前山 |

|

|

|

| 縦走路分岐 |

ご存じ富士山 |

御前山 |

乾燥続く南関東にお湿りが、山は雪でしょう。 乾燥続く南関東にお湿りが、山は雪でしょう。

晴天、奥多摩の山々呼んでます。

何所に行こうか、石尾根もいいけど笹尾根を歩くのもいいかもしれないと、方針決定!

中央道上野原ICから上川乗へ、ここを起点に歩き始めます。

日陰の除雪されていない道路上には雪があり、尾根上の雪踏みが楽しめそう。

7時過ぎに歩き出すが、この辺り山の陰、まだ薄暗い。浅間峠に着くころやっと、お日様と仲良く同伴、ということになりました。

笹尾根に出ると冬木立越しに富士山が見えてきました。雪は期待した程でないけれど常に富士見しながらの山歩きはたまりません。

日原峠、土俵岳、小棡峠・・・と幾つも山のコブを越え、峠を越えていくこの路は、昔の人の生活の匂いが感じられ、心愉しい路です。

丸山を越すと笹尾根ぽっくなり、そして三頭山の姿が現れます。こうして見ると、どっしりとした大きな山です。

けっこう遠いです。数馬の湯に下る分岐を越したところに好展望の休憩地が(笹ヶタワ峠?)、ここでランチする事にしました。

既に11時過ぎ、余りゆっくりしていられません。何人かの単独行者とすれ違います。下りのコース取りが普通なのでしょう。

気を取り直して前へ、前へ。

槇寄山を過ぎればもう一息、岩っぽい尾根を登れば大澤山、やっと都民の森の領域に入りました。

足跡も一杯あります。避難小屋が見えて、辿り着いた実感が湧きます。

三頭山山頂に辿り着いたのが2時半、ちょっと時間オーバーかな。道理でもう誰もいない。

帰りのバスがあるかどうか分らないけど、今日は休日、期待して急いで下りることにします。

結果は、残念!今出たばかりとか。数馬まで歩くことに。

誰か拾ってくれないかな、でもむさ苦しいオジサン(オジイサン?)無理無理。それでも拾われやすいように左側をテクテクと。

そうしたら、助け人が!拾ってくれたのです。更に上川乗まで。なんという奇跡、がおこったのです。

ありがとうございました。白馬(白いランクルでした)の騎士。

奇跡が起こらなければ、歩き、バス乗継を考えれば2時間は更にかかり、陽はとっぷり暮れた事であろうに。

おかげで我が家の夕食間に合い、美味しいビールを飲むことが出来ました。(01/18) |

|

|

|

| 浅間峠 |

土俵岳 |

丸山 |

|

|

|

| 三頭山、まだ半分 |

笹ヶタワから |

|

|

|

| 槇寄山 |

避難小屋 |

三頭山 |

さてさて、やはり山に登らねば。 さてさて、やはり山に登らねば。

やはり奥多摩の山かな。

今日は快晴、富士見を兼ねてとなると、奥多摩湖畔に車を置いて鷹ノ巣山がベストチョイスかなと判断。

夜明け前の外環を疾駆。今日は満月なのだろうか?行く手にぽっかりと浮かぶ。

ラジオが日の出と月の入りが重なる日と伝えている。が今車上の人、山頂にはいないし、ブツブツ・・・。

奥多摩湖畔に車を停め朝食を済ませ、トイレも済ませ、いざ出発!

水根沢沿いのルートを取る事にする。

雪の影響を心配したが大丈夫、凍結箇所もほとんどなく、アイゼン不要、喜ばしいかぎりである。

その分、沢沿いの氷の造形も見ることができなかったのだが。

黙々と距離を稼ぎます。対岸で動きが、若いカモシカが斜面を駆け上がる。灰色の毛並みが遠目にも柔らかそう。

そして、榧ノ木尾根から石尾根に到達。やはり雪はない。ちょいと残念。なれど快晴無風、存分に展望を味わうことができます。

太陽が中空に達する頃、路は雪の無い分泥道に変わりつつあり、帰りは気を付けないと。

鷹ノ巣山山頂でランチ。コンロを出さずに手短に済ますことにする。

食事中に日原側から二人ほどやって来た。凍結状態は如何にと問うに左程では無いとの答え、そうですか相槌を打つ。

さて、帰りましょう。もと来た路を戻り途中から榧ノ木尾根を下る事にする。

なんとも気持ち良い路である。冬木立が尾根に開放的にしてくれ、木の葉の絨毯が愉しい。

ただ、絨毯の下が氷土、油断はできない。榧ノ木山のプレートを確認し、倉戸山を経由して湖畔周遊道路に降り、駐車場ににたどり着いたのでした。

愉しい2015年初山登りとなりました。(01/05) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

あけましておめでとうございます。 あけましておめでとうございます。

皆様方はどんなお正月だったでしょうか。

関東は例年通りの好天、早速山に出かけられたのではないかと推察しております。

ただ、寒気団はやって来ていて、関東以外は冬将軍との戦いに日々を費やしてる模様、

頑張ってください!とエールを送るだけですが、そう思ってキーボードをたたいております。

さて、ZIOめもハイキングがてらの初詣を考え、幾つかのプランを考えたのですが、御嶽山に行く事にしました。

といっても数ある御嶽山の内で、山渓の分県登山地図に埼玉最北の山と表記されていた御嶽山です。

大光普照寺を起点とすると初詣客とバッティングしてしまうので、新宿ふれあい公園を起点とする事にする。

元旦から公園で遊ぶ子も居ず、駐車スペースあり、トイレも確保できで、正解!でありました。

公園から釣り堀の横を通り抜けて尾根へ。

ガイドの通り気持ち良い雑木林が大光普照寺まで続いていて嬉しがらせてくれます。

お寺の駐車場の脇を通ると、案の定、車の出入りで混雑、ちょっと鼻高々の気分でありました。

境内に足を踏み入れると露天商の屋台が多く目にはいり、如何にも正月らしい。沢山の達磨が野積みされている。ダルマ市でも有名らしい。

そんな風景を愉しみつつ初詣。ここ大光普照寺は聖徳太子開基と伝えられているとか、それはともかく、古刹と言う事なのだろう。

これから伺うヤマトタケル伝説を持つ金鑚神社の神宮寺として、地元豪族の帰依を受けたと言う事か。

そして、金鑚神社へ。人の流れについて行くと自ずと目的地に。此処にても同じく初詣。

如何にも自身も含めて日本人らしい行動と思ってしまう。何の違和感なく神仏混交を地で行っているのだから。

だからこそ、金鑚神社の境内に重要文化財の多宝塔が建っているのだ。軒の曲線が美しい。ちょっとほっとかれているような廃れ感があり心配である。

さて、ご神体(奥の院)ともいうべき御嶽山に足を伸ばします。今年初めての山と言う事になります。

途中の鏡岩は9000万年前の断層面が露出した様とか、非常に興味深い事象、こんな出会いもあるんですね。

ささやかな山頂(343㍍)を踏んで、肩にに当たる見晴台へ。赤城山、武尊山、皇海山の好展望地である。

その足下に石仏に囲まれた東屋があり、そこでランチ。

風がとても冷たい。温かいものが一番、コンロの出番、コンデンスミルク入りの甘~いホットコーヒーをすする。至福の時です。

腹ごしらえしたら下りることにしましょう。のんびり里歩きしながら起点の公園に戻ります。

こんな寒い日は温泉、「かんなの湯」に浸かって、ほっこり、帰路についたのでした。(01/01) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|