![]()

| 12 | 月 | 27 | 日 | 鉄砲木ノ頭~大洞山 | 11 | 月 | 13 | 日 | 高水三山 | 12 | 月 | 08 | 日 | 不老山 |

| 11 | 月 | 27 | 日 | 塔ノ岳 ~鍋割山 | 11 | 月 | 09 | 日 | 京都六波羅蜜寺から 湖南三山 | |||||

| 11 | 月 | 16 | 日 | 奈良法華寺・四国道後温泉、内子、金毘羅参りまで | 10 | 月 | 0708 | 日 | 雲取山(日原起点・稲村尾根・富田新道) | |||||

| 11 | 月 | 14 | 日 | 遠征Ⅵ | 11 | 月 | 15 | 日 | 遠征Ⅶ | 11 | 月 | 16 | 日 | |

又々、拠点Aからの近場での富士見山行という事で、三国山ハイキングコースを選択。 又々、拠点Aからの近場での富士見山行という事で、三国山ハイキングコースを選択。晴れのち曇りか、曇りのち晴れか、微妙なとこ、とりあえず呑気に歩ければ良しとしてでかける。 一気に三国峠まで。道は凍結してはいなかったけれど、超、寒い。路上表示が-7℃。 相変わらず人気のパノラマ台、今朝もシャッターチャンスを狙って幾人かがいる。富士山にまとわりついていた雲が取れ始める。 ならば、展望を楽しんでからと鉄砲木ノ頭へ行ってみる。絶景絶景、絵葉書のような富士山である。右肩から延びる南アルプスの連なりも美しい。 眼前の山中湖もうっすら凍っているように見える。景色は最高なのだが、寒い。足のつま先が痛い。 長居は無理、名残惜しくも目に焼き付けて、再び三国峠へ。 下り始めると痛さが和らぎ一安心。三国山に登り返す。うっすらと雪に覆われ、冬に似つかわしい、いい感じである。 三国山から大洞山までのゆるやかな落葉樹の尾根道は、心穏やかににしてくれる。アザミ平まで足をのばし引き返すことにする。 秋の紅葉シーズンにランチしにきてみたくなる山である。ただ、その時、今日のような静けさがあるかどうかが問題である。(12/27) |

|||||

|

|

|

|||

| 山中湖と富士山 | 諏訪神社奥宮と富士 | 赤石三山 | |||

|

|

|

|||

| 三国山山頂 | 富士山を透かし見ながら | 大洞山山頂 | |||

二ヶ月ぶりに奥多摩方面に足を向けて見る。本当はリベンジの意味をも込めて芋ノ木ドッケを目指したいところだけど、もうちょっと自重、近場にする。 二ヶ月ぶりに奥多摩方面に足を向けて見る。本当はリベンジの意味をも込めて芋ノ木ドッケを目指したいところだけど、もうちょっと自重、近場にする。そこで思いついたのが高水三山、意識して三山めぐりしたことがなかったので、いい機会でもある。 玉堂美術館前のPに車を置いて歩き始める。お寺のすぐ脇に登山道がついている。ちょうど朝日が上りスギ林を照らす。 高圧鉄塔秩父線の下を通過、この長沢背嶺を超えて秩父に向かっている幾何学的景観、私は好きである。 8時半頃惣岳山到着、ここは青渭神社の奥宮、まさに正面で陽の光を受けている。延喜式に記載されている社とか旧いのである。 ご挨拶して通過、岩茸石山へ。9:20頃岩茸石山到着。冬晴れ下、素晴らしい展望である。奥多摩の山並みが群青の空の下、広がっている。 都心のビル群も見えている。スカイスリーも周辺に高いビルが少ない為、よく目立つ(が残念、画像はボケボケ、お見せできません)。 雪化粧の赤城も姿を見せている。谷川連峰は雪雲に覆われているんだろうな等と思ってしまう。 まだ時間はある。棒ノ峰まで行ってみるか。紅葉が終わってしまったのは残念だけれど、冬枯れの径もまたいい。 一人の同好者とすれ違っただけの静かな山行である。2010年2月に雪の中歩いたのを思い出す。それに比べれば今日は快適である。 11時半頃棒ノ峰到着、先客は5人程、思ったより静かである。早速東屋で湯を沸かしてカップヌードルを食べます。美味しい。 30分程休憩して帰路につく。なにしろ御嶽駅まで戻らねばならない。秋の陽はつるべ落とし。 二時間ほどで岩茸石山まで戻り高水山に進路をとる。そして軍畑駅へ。ここからが意外と長い。 この頃、ちょいと膝が痛い。ここまで来たら無理することないのである。里の秋を楽しむつもりで歩いてゆく。途中、高架を通過する電車を見送る。 一時間に二本のダイヤ、16:49の奥多摩駅行きを待つことにする。全行程10時間の山行の終わりである。楽しかった。(12/13) |

|||||

|

|

|

|||

| 青渭神社(惣岳山) | 岩茸石山 | 棒ノ峰 | |||

|

|

|

|||

| 赤杭尾根越しの雲取 | 中央 棒ノ峰への道 | 御前山と大岳山の間の富士 | |||

今回も小田原発。さてどの辺りと悩むところ、不老山がまだ未踏と、ここに決定! 今回も小田原発。さてどの辺りと悩むところ、不老山がまだ未踏と、ここに決定!何処から登るかが又悩ましい処、丹沢周辺の林道は、ここの処の集中豪雨の被害で通行不可が多いから迂闊に入り込めない。 結局、トイレのある中島貯水池(八重桐の池)に車を停めて起点とすることにする。 ここの親水公園、ちょっと手作り感のあるあづまややはね橋あって、どことなくユーモア感が漂っていてくすっと笑える。 まずは林道歩き、やがて鉄塔保守路が登山道となって林道と分かれる。そしてまた林道へ。 まもなく道路崩壊地点に達する。僅かに側溝部分を残してなくなっている。注意して渡って先へ進む。そして鉄塔のある登山道へ。 鉄塔の多いところである。よく見ると高圧線幾本かが多く山越えしている。後で調べて見ると富士変電所が近くに有るせいかもしれないと思い当たる。 鉄塔の立つ場所は富士見の場所としても絶好である。その頂きに雲がかかって、今日の北風の強さから雪煙と見紛いそうである。 しっかりした道を辿っていくと生土からの登山道と合流、まもなく富士の展望地につく。不老山山頂はもう少し先にあるが展望はよろしくない。 最初の計画では、世附峠から湯船山まで足を伸ばすつもりだったが、北風強くなりめげてきた。 今日はここまでにして、出発点の公園で温かいものでも作ってゆったりランチの案が急浮上、もうイケマセン 、躰は180度転回、帰路についていました。 そんな理由で、12時過ぎには公園でのベンチでゆったり、のんびりの食事とあいなりました。 土曜日の晴れの丹沢なのに誰にも会わなかったなあ~。(12/08) |

|||||

|

|

|

|||

| 林道崩壊地点 | 鉄塔から | 不老山南峰から | |||

|

|

|

|||

| 林道歩きも結構愉しいヾ(@⌒ー⌒@)ノ富士山が透けて見えます | 親水公園のあづまや、藤森さんの作品みたい | ||||

ジムにもそこそこ行けるようになったし、そろそろ山でもという気分。 ジムにもそこそこ行けるようになったし、そろそろ山でもという気分。野暮用で小田原の拠点Bにも来てるし明日は快晴!ここで動かなくてはZIOではないと決意。復帰登山は丹沢、大倉バカ尾根にする。 大倉の駐車場(平日無料、8時半開錠)が空くのを待って入車、トイレを済ませ仕度をする。 ウキウキである。負荷(ザックを背負って)をかけてどの程度歩けるか、が今日のテーマというわけである。 無念にも紅葉のシーズンには乗り遅れたけれど、歩けるだけで嬉しい、心が弾む。 見晴茶屋辺りでは名残りの紅葉を愉しむ事もでき、益々気分は上々、やや呼吸が荒くなるも、それもまた愉しい。 やがて、鍋割山稜の上に富士の姿が。今日は一段と頂が白い。花立山荘で写真撮影しながら一呼吸、相模湾もキラキラ輝いて綺麗である。 そして、塔ノ岳に到着。景色は絶景、富士はもとより南アも白き嶺を連ね、北方に日光連山も見えている。 時刻は11時過ぎ、3時間弱で登ってこれたので、まずまず、という状況でしょうか。 頂上は北風がピープー、ランチする気分ではありません。トイレだけ借りて、とっとと鍋割方面に下ります。 大丸手前の風ないところで軽くコンビニおにぎりを食べてエネルギー補給、なにせ今日の第二の目的、鍋割山荘の鍋焼きうどんを食する事があるからです。 いつも横目で見て、カップメンを食べていたZIOとしては、今日は自分へのご褒美として快気祝いとして、出費する事を決めていたからです。 ありつきました。感想は味が濃すぎ、でも美味しかったです。熱くてお茶が無いと進みません。(猫舌の人は大変!)きょうのような寒い日は格別です。 エネルギー充填OK!後は二俣を目指してグングン下ります。4時ごろ大倉バス停に到着、林道がやや長く感じたけど、たのしい一日でありました。 これで、試運転もまずまず、山行を再会できそうです。(11/27) |

|||||

|

|

|

|||

| 名残の紅葉を愉しんで | 木の間越しの塔ノ岳に心弾んで | この時期、リンドウに会えるとは | |||

|

|

|

|||

| 花立山荘からの富士 | 白き嶺を連ねる南アルプス | 塔ノ岳山頂からの相模湾 | |||

|

|

|

|||

| 小丸付近からの富士 | 大丸付近から丹沢主稜を見る | 西山林道で夕日を浴び、云わば夕日観音 | |||

一ケ月以上のご無沙汰である。 一ケ月以上のご無沙汰である。何が起きたかは、おいおい、マイ・ブログ辺りに記すとして、山ではないけれど、取り敢えず、お出かけしている、という事で書いてみます。 実は、四国の剣山、石鎚山登山計画が、もともとあったのです。 ところが、奥多摩での滑落、肋骨骨折がありまして、いくらなんでも、レッドカードだろう、という事になりました。 でも下見がてらでも行くところがZIOたる由縁のようで、温泉と古代山城巡りに切り替えて、行って参りました。 少々長いので一日毎に記していきます。 第一日目 自宅~山科~天智稜~清浄華院~上賀茂神社~六波羅蜜寺~法性寺~東福寺通天橋 この日の第一目的は六波羅蜜寺の十一面観音立像、今年は十二年に一度のご開扉の年、立ち会える幸運を無駄にしたくなかったのです。 御簾のの中のお像は、なんとか確認できる程度でしたが、お会いした事には違いないので、満足でした。 清浄華院では、新国宝・絹本著色阿弥陀三尊像を拝観、 上賀茂神社の印象はやはり立砂、普通非公開の内陣もその繰り返し、そのシンプルな造形に現代人である我々が、共振するのは不思議である。 法性寺の千手観音は応仁の乱の兵火を潜り抜けた観音、大切に守られてきた様子が、伝わってくる。 法性寺は東福寺の脇の気付きにくい場所、往時の隆盛を知ると、皮肉である。 そんな訳で紅葉の名所、東福寺の通天橋を訪れてみる。若干時期尚早のきらいがあったものの、味わうには充分でありました。(11/09) |

|||||

|

|

|

|||

| 上賀茂神社 | 東福寺通天橋より | ||||

| 第二日目 油日神社~櫟野寺~善水寺~定楽寺~長寿寺~教林坊 きょうは奈良に住む友人の、お薦めコースを辿る。なかなか足の向かない滋賀の湖南へ。今、湖東三山に対して湖南三山として売り出し中とか。 奈良から伊賀の地を抜け甲賀へ、櫟野寺を目指す。早めに出たので油日神社の境内を散策する。 甲賀の一ノ宮で重文の本殿は重厚、創建が用明期とか天武期とか。罔像女神、猿田彦を祀っている所を見ると古い地主神社の趣がある。 櫟野寺の十一面観音は見事である。訪れる人の少ないこの地で、じっと宇宙の動きと対座しているようで、感動的である。 同所の坂上田村麻呂が自刻した伝えられる毘沙門天像が東北北上の地に点在する毘沙門天像を彷彿させる、お顔立ちで、嬉しくなってしまう。 そして、三山初めは善水寺。国宝の本堂が優美な反りを見せて迎えてくれる。その中に15体もの重文の仏像が祀られている。 印象的なのは、やはり兜跋毘沙門天になるだろうか。 定楽寺は三重塔を持つ伽藍に紅葉が映え、それは美しいの一言でありました。 三つ目は長寿寺。ここも国宝の本堂をもち、かつ紅葉の美しい処。尚かつ、接待で嬉しがらせてくれる処でありました。 最後に近江八幡まで出て教林坊へ。一人の青年僧によって復活した古刹は、小堀遠州作と伝えられる見事な庭園を有していました。 残念ながら紅葉の時期はちょっと早すぎたのですが、それでも感動するには十分過ぎるほどでした。(11/10) |

|||||

|

|

|

|||

| 油日神社 | 櫟野寺 | 善水寺 | |||

|

|

|

|||

| 常楽寺 | |||||

|

|

|

|||

| 長寿寺 | |||||

|

|

|

|||

| 教林坊 | |||||

| 三日目 東大寺~興福寺~聖武稜~法華寺~海龍王寺~平城京跡 雨模様の奈良、東大寺を起点に近場を周って見る事にする。 まず、二月堂からの眺めを楽しみ、四月堂の仏さんにご挨拶。それから手向山八幡に寄って七重塔跡辺りの公孫樹の色付き具合を見て奈良国博へ。 軽い気持ちで正倉院展へ。ところが、な、なんと、既に長蛇の列。即あきらめて、回れ右。興福寺へ行く事にする。 久しぶりに国宝館へ。ここで今更ながら感銘を受けたのが入り口の山田寺の佛頭。そのシャープな美しさに1300年以上の時代を超えて迫ってくるものを感じる もちろん、八部衆も相変わらず魅了してくれる。 国宝館を出て、仮金堂の薬師三尊を拝観してから北円堂へ。ここでは、弥勒如来坐像もさることながら、無着・世親菩薩像の精神性に心奪われてしまいました それから、雨の中を聖武帝・光明皇后稜に立ち寄ってから、法華寺へ。乗り物を使えばいいのに、馬鹿みたいに歩いたのでした。 法華寺のかの有名な十一面観音さんに、ご挨拶。やはり初見に較べて衝撃的でないのは、当方の問題なのであろう。 隣の海龍王寺の十一面観音さんが、今回は親しみを憶えました。それに僧玄昉所縁の寺、大宰府でひっそり佇む墓を見てきただけに、想いは空を駆けた。 そして、またしとど濡れながら平城宮跡地へ。今までテーマパークのような朱雀門や大極殿を見せられ、団体さんの雑踏を思うと、足を運べなかった。 が、食わず嫌いは良くない。その遺構を見聞して、もっと、じっくり通いたいと、つくづく思った。磚(せん レンガ型瓦)による築地回廊などわくわくさせる。 それに大量の木簡の出土、展示公開されていた実物を見て、気持ちは昂ぶるばかりでした。(11/11) |

|||||

|

|

|

|||

| 二月堂から大仏殿 | 手向山八幡宮 | 雨の興福寺北円堂 | |||

|

|

|

|||

| 大仏殿前鏡池 | 法華寺庭園 | 平城宮・朱雀門遠望 | |||

| 四日目 奈良~和歌山港~高松港~丈六寺・常楽寺・阿波国分寺・井戸寺~脇町~道後温泉 いよいよ、四国へ。今回は和歌山港よりフェリーで高松港へ、そこから寺を訪ねながら吉野川をさかのぼり、道後温泉を目指す事にした。 四国は88箇所巡り、お遍路さんの国、寺を目指せば行き当たる。 なので、積もりは無くてもご縁は結んでおこうと、朱印帳を購入しました。(結局は埋める事になるのだろう) まずは丈六寺へ。ここに丈六の聖観音坐像が居ますとか。半信半疑で訪ねて、禅様式の立派な伽藍の奥の観音堂にいらっしゃいました。 やや、寂れて見える。この地では巡礼のルートからはずれると、こうした現実が透けて見えてくる。 さて、巡礼者の渦の中に飛び込むような寺巡りの始まりである。とてもお堂を、仏像を穏やかに拝観していられない。朱印一つ頂くにも気世話しいばかり。 井戸寺の十一面さんに会いに行ったのに憶えていない(会えていない)、という体たらくである。 記憶に鮮明なのは、阿波国分寺史蹟であろうか。 そして、うだつの町、脇町に。きれいに整備され、地域おこしにかける地元の人々の活況が感じられる町でもありました。 もう時間も三時過ぎ、急いで美馬ICより高速に乗り、今日の宿、道後温泉を目指したのでありました。(11/12) |

|||||

|

|

|

|||

| 南海フェリーにて四国へ | 丈六寺・観音堂 | 十四番常楽寺 | |||

|

|

|

|||

| 阿波国分寺跡 | 十七番井戸寺 | うだつの町 脇町 | |||

|

|

|

|||

| 道後温泉 | |||||

| 五日目 道後温泉~石出寺~松山城~内子~伊予国分寺~東予休暇村 憧れの道後の湯に浸かって、気力MAX。ここまで来れば後は旅の流れにまかせつつ、といったところ。 石出寺でご朱印を頂いて、松山城に登城。城フェチでなくとも十分堪能できる、いい城である。 次、内子の町並みに誘われ、ナビを内子座に設定。 予想より素敵な演劇空間に、思わず見得の一つも切りたくなります。大向こうから、声を飛ばして見ます。「成田や!」「その形、いい形!」。 昼食をとりつつ、町を散策。やや活気に欠けるかなぁと勝手にブツブツ。木蝋の実際の店を見かけなかったのが少々残念という感想でした。 伊予国分寺跡も見てみたいと国分寺へ。礎石ががゴロゴロ転がっているだけの扱い、隣の民家の置石にも利用されていたりして、ショック。 関東では史跡公園として大事に保存整地されているのに、この地ではこの有様、処変われば・・・である。 雲行きが怪しく、時折ザーと雨が来る。タオル会館なるものを覗いて今夜の宿、東予休暇村に投宿。いつも感じるけど、休暇村はいい場所を独占している。(11/13) |

|||||

|

|

|

|||

| 五十一番石出寺 | 松山城 | ||||

|

|

|

|||

| 内子座 | 内子の町並み | ||||

|

|

|

|||

| 伊予国分寺礎石 | 108㍍三角点より休暇村を望む | 休暇村展望風呂 | |||

| 六日目 永衲山城跡~善通寺~金毘羅宮・金丸座~奈良 きょうは、山以外では今第一の関心事、古代朝鮮式山城の見学である。休暇村の隣の永衲山が神籠石系山城跡がある場所だという。 鬼ノ城まではいかなくても、行けばわかると思ったが浅はかだった。雰囲気と列石らしきものは垣間見えたが、128㍍ピークを踏んだのみだった。 西条市の教育委員会に問い合わせでもしなければ解からない事、反省、下調べしてリベンジです。 帰路のついでに、善通寺と金毘羅宮に立ち寄る。 金毘羅宮への石段の道は、どことなく浮かれ気味で楽しい。 金丸座はやはり立派、実際内子座と較べると、その差は大きい。歌舞伎役者を呼んでの定期公演をしているだけに、自負がにじみ出ているようだ。 どちらにしても、末永く続けられたらぁ~と思うZIOめでありました。 天気は荒れ模様、風が強く、帰路の高速道通過は緊張気味、特に神戸淡路島鳴門橋を通過するときは、ルーフキャリアを積んでるだけに冷や冷やものでした。(11/14) |

|||||

|

|

|

|||

| 永衲山から石鎚山を望む | 列石の痕跡? | 善通寺 | |||

|

|

|

|||

| 金毘羅参り | |||||

|

|

|

|||

| 金刀比羅宮 | 金丸座 | 金丸座からの讃岐富士・飯野山 | |||

| 七日目 法輪寺~法隆寺~高安城址~帯解寺~正暦寺~自宅 いよいよ旅も大詰め、朝鮮式山城高安城跡をメーンとする行程を組む。 向かう方向が同じなので、斑鳩の法輪寺、法隆寺を訪ねる。法起寺・法輪寺から法隆寺に抜ける道は何時歩いても、いい感じである。 法輪寺では十一面観音さんにお会いして、法隆寺では夢殿が開扉中、かの救世観音様のお参りして行こう。 高安城も永衲山城と同じく、はっきりした形では現れてくれない。それでも何箇所かの倉庫の礎石が残っていて確認できる。 生駒山系の端っこ、大阪のビル群が良く見えていた。古代、海路の窓口である難波の地である。 ここは信貴山に続く山路、時間があれば、その山道を歩くのも一興かもしれないが、きょうはここまで、とする。 安産のお礼参りを帯解寺にして、最後の寄り道、正暦寺に向かう。 山域に入ると望外の見事な紅葉。嬉しく愉しく旅を締めくくる事ができました。 本尊の白鳳期の薬師如来倚像はありがたく、福寿院客殿も素敵な佇まいを作ってくれていました。 無事、無事故でたどり着く事だけを心して、寺を後にしました。(11/08~11/16) |

|||||

|

|

|

|||

| 法輪寺 | 法隆寺 | 法隆寺にて | |||

|

|

|

|||

| 高安城倉庫礎石 | 高安山から見る大阪のビル群 | ||||

|

|

|

|||

| 正暦寺 | |||||

台風が続けざまに来て、秋への歩みに弾みがついたように思えます。 台風が続けざまに来て、秋への歩みに弾みがついたように思えます。でも、関東はまだ早い、いや雲取の周辺なら、その魁に出会えるかもと、雲取山に出かけました。 今回は日原を起点に周回してみようという案。よって久しぶりに稲村岩尾根を登ります。 避難小屋泊まりも考えての荷物は、やや過負荷気味、加齢を加味しなかった分、息が上がりる。 若者に追い越されるも、いまの自分は、こんなものです。ひたすら一歩一歩、上を目指します。 鷹ノ巣山には先客が5、6人程、それぞれにランチタイム中、私もお仲間入り、ランチにすることにします。展望なしでした。 ランチ後、さて、これからが石尾根漫歩、強行馬蹄形縦走は無理そうなので、方針転換、奥多摩小屋までにするとなると、楽々チンだからです。 鷹ノ巣直前の苦しさも嘘のよう、鼻歌混じりです。七ツ石山を越える時は、雪踏みに訪れた一月の時を懐かしんでしまいました。 マルバタケブキの咲き終えた無残に見える姿をながめ、カラマツが黄色化し始めている見上げ、それなりに感慨深げに歩きます。 ツェルトでも持って来れば良かったかなと思うも、せん無いこと、宿泊手続きを済ませてから、ゆっくりコーヒーを淹れます。美味美味。 翌朝、取り敢えず雲取山頂を目指します。ガスの切れ間から富士山も顔を覗かせています。 丹沢に掛けての山のシルエット、奥多摩の山々の山の重なり具合がとても美しく感じられます。 そんな印象を山頂で受け取って、下山開始です。富田新道を森の豊かさを感じながら下りる事にしました。 すぐカラマツ林が始まります。黄金の針にはちょっと早いけれど、色付き始めていました。もう少しです。その美しさの刻は。 更に下るとダケカンバ混じりの樹林が続きます。そして急坂に差し掛かる頃にはブナ林が陽の光に緑の深さが映え、夏の名残を伝えてくれます。 幾様にも変化する森に魅了されてしまいます。何度でも通いたい場所です。 そんなこんなで、日原林道に到着、ここから二時間の林道歩きが待ってます。 林道は只今工事中、八丁橋付近も車は停められません。皆さま、ご注意を!(10/07.08) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 富田新道(野陣尾根) | |||||

しばらく奥多摩から遠ざかってるなぁ、という事でご存知、三頭山に行ってみることにする。 しばらく奥多摩から遠ざかってるなぁ、という事でご存知、三頭山に行ってみることにする。同行者も居るので、都民の森周遊で折り合いを付ける。 ところで、きょうは月曜、「都民の森」は閉園。それで奥多摩道路の閉鎖解除(8:00)を待って数馬臨時駐車場に車を置く。 最大限の周回コースを考え、森林館まで戻り三頭大滝に寄って‘石山の道’を辿る。 カメバヒキオコシやセキヤノアキチョウジの花が秋の訪れを告げてくれている。 それを愛でながら笹尾根の枝尾根への登りを、こなす。 樹間から、これから登る三頭山の緑の三角形が見える。更に進み笹尾根に合流すると富士山の姿も見えて一安心。 やっぱりチラとでも見えたのと見えなかったのでは、気分は大きな違い(その後、雲が増し、山頂到着間も無く、雲間に消えてしまった) 西峰到着11時ちょっと前、ランチタイムとする。都民の森の休園ということもあり、先客は二、三人滅多にないことである。 コンロを取り出してH・コーヒーを淹れる。H・コーヒーが美味しい季節となりましたと、しみじみ思うZIOでした。 一時間程ゆっくりして、鞘口峠を目指します。いわばブナの路、深緑が濃く紅葉には未だ未だ、という気はしますが、再訪したい所ではあります。 鞘口峠を越え風張峠へ。トレイルランナーが何人も追い抜いていきます。そうでした、長谷川杯のコースでした。みんな元気ですねェ。 風張峠に出る前の浅間尾根駐車場への分岐を下る。‘歩行注意’の表示があったので慎重に下る。 確かに、途中、ロープの敷設もない、ザレた部分有ったけれど、通過自体に支障はない。奥多摩道路に降りる直前が急降下、雨の日は要注意。 都民の森周回コース、全所要時間六時間にて無事終了しました。 帰りは「小菅の湯」に寄って一風呂、同行者に喜んでもらえたのが何よりでした。(09/24) |

|||||

|

|

|

|||

| 三頭山 | 大沢山よりの富士山 | 三頭山山頂、月曜日は静か | |||

|

|

|

|||

| セキヤノアキチョウジ、朝露に包まれて | ツリフネソウ | オクモミジハグマ | |||

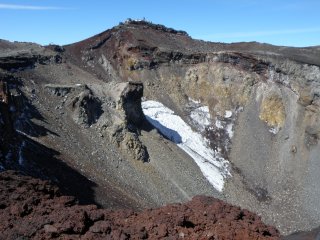

さて、何処に行こうかな、と思いを巡らしていた時、閃いたのが富士山。 さて、何処に行こうかな、と思いを巡らしていた時、閃いたのが富士山。そうだ、富士山に行こう!実は富士山は始めての山なのです。 気にはなっていたのですが、まず、人の多さに腰が引け、山の高さに足がすくんでいました。 それでも、テレビ等で見るにつけ、大丈夫そうかなと思い、山小屋が閉まる寸前の今がいいかなと判断、出かけて見ました。 当日は山が見え出すと山頂が白い、そう、初冠雪の日だったのです。 一応フリースは持ってきているけど冬山装備ではないので不安がよぎるも、安定した高気圧に覆われている今夏、天気の安定を確信して歩き出す。 ここは河口湖口、まず古富士山の名残でもあるという小御岳に鎮座する小御岳神社にお参りして歩き出す。 きょうはネットでさがした東洋館(七合目)まで、ちょと近過ぎて、後悔しきり。花も少ないし、まもなく雲も湧き立ってきて視界も優れず、グッスン。 はなからご来光登山をする積りはないので、いいのだが八合目の富士山ホテルあたりがベストだったのかもしれない、グッスン。 でも良い事もありました。宿泊客が極端に少ない。十数人だけ、悠々快適でありました。 到着後の長すぎる半日をウロウロ、活字があればと、グッスン。 幾人も小屋前を通過していきます。それも夜中中。夜間登山、これが富士登山の常識なのでしょうか。愕然としました。 大半が若者で、ご来光信仰に根ざした行動とも思えないけれど、首をかしげてしまいます。 縄文以来の太陽信仰がDNAに刻み込まれているのだろう。江戸期から似たような富士講がなされていたようだし、そのようなものと言う事にしよう。 午前一時半に出発した同部屋の人に起こされ、その後ウツラウツラ、我々も四時起き四時半出立ということになる。 そして、山頂へ。幸い雲が取れるも遠望は望めず。 まぁ、爆裂火口を見ることができ感激、初冠雪の名残も見受けられ、フムフムと実感したしだいです。 とりあえず、火口を一周、剣が峰で写真も撮って、ランチタイムにはいりました。 後は下るだけ。雲も湧き出てきて真っ白の中、時折ガスの切れ間から覗く、砂礫の斜面の一面のオンタデの紅葉を愛で、ブル道を下ります。 この楽さ加減が受けているんだなぁと納得。 構えて登った割には拍子抜け、でも楽しい登山、好印象で締めくくる事ができました。(09.12.13) |

|||||

|

|

|

|||

| うっすら雪模様、初冠雪の富士 | 今だけ、南アルプスが良く見えていました | 未だ、ヤナギランにお目にかかれるとは | |||

|

|

|

|||

| 河口湖方面の夜景 | 陽光浴びて出発 | 僅かに初冠雪の名残が | |||

|

|

|

|||

| 3775.6m | オンタデ見ながら | ||||

9月になりました。猛暑が続きつつも、耳をそばだてれば風のささやきに、秋のつぶやき。 9月になりました。猛暑が続きつつも、耳をそばだてれば風のささやきに、秋のつぶやき。山は秋の花に衣替えしているに違いない。早速伺わなくてはと、湯ノ丸山に行って見る。 外環、関越、上信越を乗り継いで地蔵峠へひとっ走り。 予報では陽が射すはずだが、山にはガスがかかっている。(最後まで取れずじまいでありました。よって浅間も蓼科もお目にかかれず。) 今日はお花さんとの出会いが主と、気を取り直して、まずは烏帽子岳へ。樹間で目に付くのがアキノキリンソウ。アザミ、ツリガネニンジンも多く目にする。 湯ノ丸との分岐に出るとヤナギランが咲き残っていて、彩りを添えてくれます。 ここから、烏帽子までの道は予想通りの花の回廊、狂喜してしまいそう。何よりマツムシソウが花盛り、笑みがこぼれます。 そして頂上付近はイワインチンやイブキジャコウソウも。ガスで展望は得られなかったけれども、時折佐久平が垣間見えたりして、まあまあではありました。 次は折り返して湯ノ丸山へ。こちらも、イワインチンとマツムシソウとフウロ・・・の咲く道、程なく頂上へ。ここでランチにします。 雨の振出を気にしつつも、ノンビリ、お茶します。角間山方面はガスの中、無理したくない虫が疼いて下山となりました。 休暇村に泊って鹿沢の湯を味わう事にしました。朝の鹿沢園地の散歩でも沢山の花と出会え、いい感じです。 翌日、碓氷峠アプトの道遊歩道を歩いて、帰路につきました。(09/03.04) |

|||||

|

|

|

|||

| 烏帽子岳を振り返る | 湯ノ丸山頂上 | 浅間は雲の中 | |||

|

|

|

|||

| ヤナギラン | マツムシソウ | ミヤマコゴメグサ | |||

|

|

|

|

|

|

| ハンゴウソウ | オミナエシ | キオン | ノアザミ | ノハラアザミ | タムラソウ |

|

|

|

|

|

|

| ハナイカリ | トモエシオガマ | ナツエビネ | ゴマナ | カワラナデシコ | ハクサンフウロ |

|

|

|

|

|

|

| エゾリンドウ | ウメバチソウ | イワインチン | イブキジャコウソウ | ヒコダイ | ヤマハハコ |

|

|

|

|||

| アケボノソウ | シラヒゲソウ | サラシナショウマ | |||

|

|

|

|||

| キンミズヒキと丸山変電所 | めがね橋 | 妙義の山々と上信越道 | |||

アルプス山行計画の挫折が続くうち、8月も残り少なに。 アルプス山行計画の挫折が続くうち、8月も残り少なに。そこで、方向転換。行ける時行ける場所があるなら、そこに行くべし。 その、其処が丹沢。蛭ケ岳山荘に二泊して、ゆっくりと丹沢の山並みを味わおうという酒肴です。 御馴染み、拠点Aから西丹沢自然教室の駐車場へ。6時半、ここからツツジ新道を通ってまず、檜洞丸を目指します。 夏の陽射しは強烈だけれど幸い樹間の道、汗だくになるも心地良さも伴う。行く手を木漏れ日が指し示しているようでもあり、そを辿るようにして先に進む。 木道が現れるとマルバタケブキとシラヤマギクがお出迎え、正に丹沢らしさに花を添えてくれ、そして終始この両者が、この山行の友となりました。 富士山も良く見えています。青ヶ岳山荘の脇を通り蛭ヶ岳へ。檜洞丸の東斜面はかなり急、これをピストンしたくないなあと思う。 お花畑に、トリカブトの紫を見つけ秋の足音を密かに聞いた気持ちになる。砂地の稜線に出ると紅一点、ビランジの花が飛び込んでくる。 12時少し前、臼ヶ岳に到着。ここで大休止、ランチとする。目の前の蛭ヶ岳が立派である。それに負けない気力、体力を備え臨みます。 直前200㍍は文字通りのクサリ場、丹沢の荒々しさを体感しながら登ります。 勾配が緩むと、そこは頂上、少ないながらもキオンやマルバタケブキの咲く草原、座り込んで、水のがぶ飲み、これが至福の時でもある。 それから、山小屋に。今日の宿泊登山者は私一名とか。登山道整備の業者さんが10名前後入っているので悪しからずとの事でもありました。 今日はここまで、後の半日は寝て暮す事にしました。 閑話休題、この熱暑では持ち上げた2㍑の水も一日分、二泊するには足りない、そこで水2㍑を購入。驚く無かれ1200円でありました。 翌朝、5時前に東の空が赤らみ始めます。急いでカメラを持って屋外に。寒いです。15、6度。富士山は?見えています。 断っておきます。私の力量では表現できません。でも一応撮りました。朝焼けの富士山を。 それから朝食。6時半に小屋を出ます。今日の予定は、丹沢山から塔ノ岳まで行ってランチして戻ってくる、丹沢漫遊の山行です。 笹原を吹き抜ける風が実に気持ちよく、山並みは遙か南アルプスまで望め、雷に急かされる事も無く、行き逢う人も片手に足りる、 満喫の一日でありました。 1時半には小屋に戻って、広場のテーブルでお昼ねタイム、極楽極楽。 そして三日目、山の冷気を惜しみながら下山です。今日のコースは姫次から神ノ川、 そこから犬越路を抜けて西丹沢のマイカーのもとへ行き着く道です。 袖平山までは楽しい道だけど、その後はひたすら下るだけ。神ノ川ヒュッテにたどり着いた時には水ゼロ、喉はカラカラ、恵の水場でありました。 小屋番さんと話をしながらの日清カレーヌードル、美味しかったです。冷たい渓谷の水も補給、これで峠越えの元気が出ました。 最後の犬越路超えも暑さの中、苦闘したけど、なかなか我ながら、お気に入りの夏の丹沢行となりました。(08/27・28・29) |

|||||

|

|

|

|||

| 檜洞丸ツツジ新道からの富士 | 蛭ヶ岳山頂朝焼けの富士 | 棚沢ノ頭付近からの富士 | |||

|

|

|

|||

| 北東方向、東京の夜景 | 日の出直前の蛭ヶ岳山頂 | 日の出 5:10 | |||

|

|

|

|||

| マルバタケブキとシラヤマギクの咲く檜洞丸 | 臼ヶ岳からの蛭ヶ岳 | キオン咲く蛭ヶ岳山荘 | |||

|

|

|

|||

| 鬼ヶ岩ノ頭から振り返る | 主脈路からの山並み | 風吹き渡る笹原の道 | |||

|

|

|

|||

| 塔ノ岳、人の気配を無視する牡鹿 | 秋の訪れを感じさせてくれるマムシ草の果実 | 姫次からの富士 | |||

|

|

|

|||

| ビランジ | フジアザミ | シラヤマギク | |||

連日の好天・猛暑の中、山の選択肢が無数にあるのに、どうしてか最悪の選択をしてしまう。 連日の好天・猛暑の中、山の選択肢が無数にあるのに、どうしてか最悪の選択をしてしまう。今回、北アの白馬辺りを選んでおれば問題なかったのに、何故か(前回途中までという事もあり)会津朝日を選んでしまった。 ネットによる情報確認を、土地勘がある、と怠った為、昨年の只見の豪雨で会津朝日、浅草岳の登山禁止を崩壊地に辿り着いて知るとは・・・。 暫し、右往左往。 深澤温泉・季の郷湯ら里を拠点に宮床湿原・駒止湿原を巡ってお茶を濁したのでありました。(08/22) |

|||||

|

|

|

|

|

|

| ウメバチソウ | サワギキョウ | ミズギク | コバギボウシ | アキノキリンソウ | ミヤマママコナ |

東京で今夏最高気温を記録した日、金時山に登ってみた。 東京で今夏最高気温を記録した日、金時山に登ってみた。なんて物好きな!不動堂より足柄古道を歩いて足柄峠へ。そこまでの軽いウォーキングなのにヘロヘロ。 子守りばっかりでは体がなまると出かけては見たが、体力の衰えの所為ばかりではないような息切れである。 ひとまず東屋で休憩、10時半という遅い出発なので、ここでランチにする。生憎富士山は雲の中である。 30分程して、金時山に向かって歩き出す。林道の平行移動なのでラクチンなのだが飽きてしまう。 車で途中まで入ってこれるので一時間程度で登れてしまう山でもある。 ただ直前、標高差200㍍ばかりの急登、ここでも息があがってしまう。 情けなや、これではアルプスどころではないです。 頂上でコンビニで仕入れた氷らせたジェル状のシューブ入りスポーツ飲料をチューチュー、極楽極楽である。 子供連れの家族が多い、夏休み中である事を実感。相変わらず遠望は得られず、雷も鳴り出したので下山する事にする。 夕日の滝へのコースをとる。樹間に入り高度を下げると、サウナ状態に。ともかく夕日の滝を目指します。 キャンプ場は大賑わいの様子、夕日の滝を見学して帰路につきました。(08/17) |

|||||

|

|

|

|||

| 足柄古道 | 足柄の関 | 富士山は雲の中 | |||

|

|

|

|

|

|

| 萩が咲き出しました | ウマノアシガタ | タマアジサイ | クサフジ | ミズヒキ | |

|

|

|

|

|

|

| シラヤマギク | オカトラノオ | シモツケソウ | カワラナデシコ | コバギボウシ | ヤマユリ |

山を歩くのに、花音痴では如何なものかと、野草観察会に顔を出しているのだが、さっぱり!といった現状。 山を歩くのに、花音痴では如何なものかと、野草観察会に顔を出しているのだが、さっぱり!といった現状。それでも、懲りもせず、今回は奥日光、戦場ヶ原・小田代ヶ原へ。 とりあえず名前が同定できて、写真に収められた分をアップしてみました。 ホザキシモツケの咲く頃の訪れは初めてだったので、とても新鮮でした。 (07/27.28) |

|||||

|

|

|

|||

| ホザキシモツケ咲く小田代ヶ原 | 夏雲湧く戦場ヶ原 | 緑濃い小田代歩道 | |||

|

|

|

|||

| トモエソウ | ホザキシモツケ | ハクサンフウロ | |||

|

|

|

|||

| クルマユリ | ツレサギソウ | ヤマオダマキ | |||

|

|

|

|

|

|

| ハナニガナ | ヤマニガナ | キツリフネ | オオヤマフスマ | シナノオトギリ | ダイコンソウ |

|

|

|

|

|

|

| オニルリソウ | ツリガネニンジン | ヒメシロネ(?) | クガイソウ | イブキトラノオ | ニッコウアザミ |

|

|

|

|

|

|

| ミズチドリ | クサレダマ | オオウバユリ | エゾスズラン | コバノイチヤクソウ | |

‘梅雨明け’10日の晴れを期待して穂高に。 ‘梅雨明け’10日の晴れを期待して穂高に。今回は、単独でなく、時たま混ぜて頂いている山岳会のケツペタにぶら下がっての山行となりました。 ‘信州さわやか号’で新宿7:30出発、上高地12:15着と予定通りに進むも、雨が降り出す。 12:30過ぎ出発。一日目は岳沢小屋までなので、それも愛嬌といった気分で歩き出す。 (この後、雨が3日も続くとは思いもしませんでした。) 雨の上、ぶら下がり山行という肩身の狭さもあり、撮影なしの黙々歩きで、予定通り岳沢小屋、15:30頃到着、明日に備えます。 小屋は雪崩による消失、小屋番さんの不幸な交通事故、娘さんによる再建、閉鎖。 そして全国の穂高ファンの熱望の下の復活という事を考えると、感慨深いものを感じます。 雨で良かった数少ない良い事でしょうか、泊まり客が少なく、我々9名のパーテーは1部屋をゆったり使う事ができました。 二日目、雨。きょうは本番、5:00食事、5:45雨具に身を包み気合を入れて出発です。 小屋裏の雪渓を抜けると、雨に濡れた岩場の連続する重太郎新道を、ゆっくり、確実に進みます。 登山道脇には今が盛と花が咲いてます。まず目に付くのがハクサンイチゲの白、黄色はシナノキンバイにミヤマキンポウゲ、ミヤマダイコンソウ。 雪が多く雪解けが遅かったためかイワカガミも残ってアクセント付けています。 ツガザクラやアオノツガザクラ、イワヒゲも見かけます。イワウメも負けていません。ツメクサも水滴が付いて綺麗。タカネスミレもみたような。 でも、全て画像がありません。目に焼き付けてきました、としか言い様がありません。 紀美子平に荷物をデポして前穂高岳へ。4時間かけて到着です。なんにも見えません。三角点に触って写真を撮って、終わりです。 紀美子平に戻り、吊り尾根を奥穂高岳に向かいます。ここからも岩と格闘しつつ花を愉しんで2時間以上かけて13時過ぎたどり着きました。 見事、誰もいません。久しぶりのハイテンションでハイタッチ!皆で登頂を祝いました。 14時頃奥穂高山荘に到着、ここでも部屋1室を我がグループだけで借りることができ、安眠も確保できたのでした。 天気が良ければその日のうちに涸沢岳にピストンだったのだけれど、雨でぐっしょり、とてもまた雨具を着る気には誰もなりません。よってペケ。 三日目、ささやかな希望も打ち消され雨。気持ちも萎えて北穂高岳を断念、軽く涸沢岳を登って涸沢小屋で寛ぐ事に方針決定。 涸沢岳頂上、やっぱり乳白色の世界。ピークハントだけしたようなものでした。ただクモマグサを見ることができたのはラッキーでした。 戻ってきて、雨の降りの様子を見ながら、コーヒーブレイク。ここで思いもかけない人とバッタリ、昔語りに一刻の愉しい時を過ごしたのでありました。 雨が小降りになり出発、ザイテングラートを下ります。やっとカメラを出し、花や風景を撮りながらの、ゆったり行程、穂高を満喫の感ありです。 涸沢小屋でランチタイム。やっと雲が切れ始め、陽の光が垣間見えて、今まで一番の、ゆったりした昼食となりました。 雨具等を乾燥室に入れ、荷の整理を終え、テラスに陣取り、生ビールを片手に、雲の移ろいに穂高の峰々が応じる様を見る心地よさは格別です。 これまでの雨の山行のご褒美のよう、贅沢な午後のひと時を、大いに愉しんだのでありました。 翌朝、雲一つない青空。穂高連峰がその全容を、やっと、現してくれました。屏風ノ頭の奥には常念の端正な姿も見えます。 そして、朝日が屏風ノ頭の左脇から上がると涸沢雪渓にくっきりと山並みの日陰を映し込んで見事です。 暫し、展望デッキは撮影者で大賑わい。その中の一人として、はしゃいでいました。 後は、14:00の‘さわやか信州号’に乗って帰るだけ、上高地アルペンホテルでの入浴時間を見込んで、下山の途に着いたのでした。(07/20~23) |

|||||

|

|

|

|||

| 岳沢小屋 | 穂高岳山荘 | 涸沢小屋から | |||

|

|

|

|||

| 小屋より前穂高岳を望む | 東方向を望む、直下に涸沢 | 小屋より北穂高岳を望む | |||

|

|

|

|||

| 青空が見えた! | 前穂高峰々 | 5:24分 朝陽が射し込む | |||

|

|

|

|||

| 屏風岩ノ頭からのサンライズ | 涸沢ヒュッテからの北穂高岳 | 雪渓を横尾に下る | |||

|

|

|

|||

| ハクサンイチゲ | シナノキンバイ | イワウメ | |||

|

|

|

|||

| イワヒゲ | タカネツメクサ | クモマグサ | |||

|

|

|

|||

| サンカヨウ | イワベンケイ | グンナイフウロ | |||

何かと、野暮用が続いて、ついでに天気不順、少し山との距離が開きつつある。 何かと、野暮用が続いて、ついでに天気不順、少し山との距離が開きつつある。これはマズイと、兎に角出かけることに。と言ってなかなか目標定まらず、安易に、又々赤城に向かったのでありました。 東斜面からまだ登ったことがなかったので花見ケ原森林公園から黒檜山を目指すことにする。 キャンプ場のある、そこは、ツツジ園もあり、花のシーズンは良さそうである。 今回も行程が短いので、慌てず騒がず、ゆったりとスタートする。(内実、そのペースでしか歩けなくなっている事の自覚が薄いのだが) このコース、大沼からのコースと比べて1/10位の利用頻度のようで、極めて静か。 ダケカンバ混じりの樹林帯は、少々蒸し暑さを感じさせるも、今の緑の季節が好ましい。 標高差700m程を5kmの道のりで登っていく、穏やかなルートは、お気に入りの仲間入りである。 山頂直前で展望が得られると、電波塔がある地蔵岳が目に飛び込んでくる。 そして、人の声が聞こえ始めると、大沼からのコースの合流点である。そして山頂、標識板を背景にした記念撮影で大賑わい。 隅っこ場所を確保して、ランチにすることにする。久しぶりにコンロを使ってのティータイム、大汗をかいたためか、おいしかった。 展望は雲が多めで、思った程、遠望が効かなかった。それでも大沼を見下ろし、先日登った鈴ヶ岳を見るのは気持ち良い。 奥のみはらし所に寄ってみる。こちらも大賑わい。 展望を楽しみながら、皆んな楽しそうに食事中、証拠写真撮って、そっと引き上げるZIOめでありました。(07/16) |

|||||

|

|

|

|||

| バイカツツジと地蔵岳 | 黒檜山からの西北方向を遠望 | ||||

|

|

|

|||

| ニガナ | シロバナニガナ | ダケカンバ混じりの気持ち良い林 | |||

九州大旅行の後は、なんとなく腑抜けになる様で、家でウダウダ、天気予報の梅雨の晴れ間情報に尻を叩かれるように家を出ました。 九州大旅行の後は、なんとなく腑抜けになる様で、家でウダウダ、天気予報の梅雨の晴れ間情報に尻を叩かれるように家を出ました。さて、何処へ?ツツジも大体終わっただろうし、いや、赤城辺りだったら残っているかも。 という事で、まだ登ったことがなかった鈴ヶ岳を目指すことにしました。 関越道を走りながら、ホントに晴れるのか等と思っていたら、新坂平登山口に‘とうちゃこ’頃には陽が差してきて、 今日の山行企画二重丸のお告げを頂いたのでありました。 白樺牧場のレンゲツツジもピークは終えたようだ。 咲き残っているツツジに「よく俺のために持ちこたえていたな」と言いつつファインダーをむけるZIOめでありました。 7時頃、ゆっくりと出発、盛りは過ぎたとはいえヤマツツジが点々と咲いていて目を楽しませてくれる。 白樺の混じる森の緑が、ツツジと私全体を包み込み、心地よい。 鍬柄山で展望を楽しみ先へ進む。一度下り登り返す。シロヤシオの咲くところとか、その時期に是非再訪したいものである。 露岩を含む急坂をひと登りすると、そこは石碑ある鈴ヶ岳山頂。一服することにする。 帰りは大ダオで北回りの周回路へ。シダ繁る緑陰の道、なかなかいい道である。 関東ふれあいの道に出て出張峠までの登り返しが、意外ときつく、大汗をかいてしまった。 なので、へこたれて、そのまま大沼に出て、新坂平まで戻ったのでありました。(06/30) |

|||||

|

|

|

|||

| 鍬柄山からの展望(左 鉄塔の奥は袈裟丸か? 中央 黒檜山と大沼 右 地蔵岳と長七郎岳) | |||||

|

|

|

|||

| 白樺牧場を見下ろす | 白樺混じりの林を行く | 鈴ヶ岳山頂 | |||

|

|

|

|||

| コアジサイが綺麗 | 白樺牧場から鍬柄山を見る | 緑に染まりそう | |||

な、なんと、九州上陸!これは大事(おおごと)である。 な、なんと、九州上陸!これは大事(おおごと)である。今、ZIOめのマイブームは古代史。そこで、やおら筑紫の君に会いたくなり九州へ行く事にする。 そして、勿論山も。ただ、こちらは山ノ神とも天気とも相談しなければならず、行って見たとこ勝負ということになった。 という事で、古代史巡りはブログでも書く事にして、山の報告を。 最初に取り付いたのが雲仙・普賢岳、国見岳、妙見岳。 行き当たりばったりの割にはミヤマキリシマの満開を期待したりしたのだが、やはりペケ、仁田峠付近、完全に咲き終わっておりました。 小雨降る中、気を取り直して登ります。所々に咲き残りあり、それをアップで撮って気持ちの帳尻合わせをします。 シロドダン、ウツギといった白い花が目立ちます。妙見神社、妙見岳に寄って国見岳に向かいます。 少しの距離だけど、穏やかな道から、急に岩場混じりの急登になるので、ちょっと慌てます。展望はまずまず、平成新山を確認して次、普賢岳へ。 やはり、ここが一番の展望所、平成新山の眺めも抜群です。ただ多くの人の命をも奪った山であることも忘れる訳にはいきません。暫し合掌。 鎮まってくれることを、ひたすら祈って、山を下りました。(06/07) 今回、阿蘇山と祖母山も目指していたのですが、予定日に梅雨入り、2日待機のうえで断念、遺跡巡りに当て、次なる山を九重山塊にしました。 麓の赤川温泉赤川荘に宿泊。ここの温泉、白濁した冷泉で、「雄飛ノ滝」を見ながらの入浴はなかなか乙、食事もよくお薦めである。 翌朝、5:30の食事をして出発、正面に久住山を見据えての急登となる。 初め常緑樹林帯の暗いトンネルが続くが、高度を上げると潅木が消え、深くえぐれた登山道の両脇に濃いピンクの花を付けたミヤマキリシマが現れ始める。登りのきつさ等忘れてしまいそう。 程なく久住山直下に飛び出す。雲海の中、九重の山々が広がっている。山々は頬紅の如くミヤマキリシマで化粧して。 山頂は多くの人が既にいて大賑わい。山頂表示板の撮影が順番待ちになる位である。雲上に浮かぶは阿蘇の山か、ちょっとハイテンションである。 中岳に周って見る。こちらも好展望地、眼下に坊ガツルのテント村が見て取れる。「坊ガツル賛歌」の風景がこれなんだと、感慨深くする。 中腹の噴煙をながら、ここでランチ。あのボウガツルでチンして、大船山に、平治岳に登る夢想にかられる。残念、きょうはここまでなんだ。 西千里を通って扇ヶ鼻への道はミヤマキリシマ花ロード、存分に愉しみながらの愉しい道でした。 ただ、ちょっとオーバーユースの感、いたるところに人が入り込み散策路ができていて、大丈夫かなと思ってしまう。 扇ヶ鼻から赤川温泉への下り道は、滑る滑る泥んこ道、それでもこけずに、出発点に辿り着いたのでありました。(06/10) |

|||||

|

|

|

|||

| 妙見岳から平成新山 | 国見岳からの妙見岳 | 普賢岳からの国見岳 | |||

|

|

|

|||

| ヤマタツナミソウ | ツクシウツギ | シロドウダン | |||

|

|

|

|||

| 久住山から扇ヶ鼻方面 | 賑う久住山山頂 | 久住山から三俣山方面 | |||

|

|

|

|||

| 中岳山頂 | 坊ガツルを見下ろして | 大船山を染めるミヤマキリシマ | |||

|

|

|

|||

| ミヤマキリシマ三態 | |||||

越後・栃尾の地から恒例運動会のお呼びがかかる。いそいそと出かける。なにしろ駄賃に越後の山に登れるから。 越後・栃尾の地から恒例運動会のお呼びがかかる。いそいそと出かける。なにしろ駄賃に越後の山に登れるから。と言って、あまりハードでは次の日の本番にさしつかえる。その匙加減で候補に浮上したのが鋸山。 小出ICでおり山古志経由栃尾に辿り着ける途中にあるので好都合、半蔵金を登山口にする事にする。 半蔵金の神社を目指す。予想通り脇に駐車場スペースがあり小さくガッツポーズ。顔を出した地元の人と立ち話、駐車OKをもらって出発準備。 神社にご挨拶してから出発です。山の際まで作られた水田、その作業路を上へ上へと辿っていきます。 振り返ると守門岳と水田、今は田植えのシーズン、なつかしい日本の風景に包まれて歩を進めるのは何とも心地良い。 道脇には早くもオオバキスミレがあちこちで迎えてくれる。もちろん他のスミレやエンゴサクも。タニウツギも盛りである。藤の花も盛りと、紫の競演である。 そして登山道へと入る。雪が溶けたばかりの様相、やっと頭をもたげた木々が道に覆いかぶさっている。こちらからの入山者はすくない模様。 その分静かで、花見にはうってつけ、次々に現れる花をファインダーで覗きながら、ゆっくりと進みます。 カタクリ、ヤマエンゴサク、オオイワカガミ、アズマイチゲ、ショウジョウバカマ、イワナシ、チゴユリ、オオバキスミレ、オオタチツボスミレ、テングスミレ等、 切がありません。そして芽吹いたばかりのブナの林がたまりません。そうそう水芭蕉も見かけました。 そんなこんなしてるうちに良く踏まれた道、花立峠への道に合流です。何人かとすれ違います。そしてまもなく鋸山に到着。 今にも雨が降りそうな天気、よって遠望利かずで、ちょっと残念。そして雨がパラパラ、そそくさとランチをとって下山です。 長工新道への道を控えて元来た道をもどります。本降り前に車に辿りついて一安心、好印象のうちに栃尾へ進路をとったのでありました。(05/25) |

|||||

|

|

|

|||

| 守門岳を背に田植えの準備 | タニウツギと水田 | 小雨に煙る棚田 | |||

|

|

|

|||

| ツボスミレ | オオバキスミレ | スミレ | |||

|

|

|

|||

| テングスミレ | オオタチツボスミレ | スミレサイシン | |||

|

|

|

|||

| アズマイチゲ | カタクリ | ヤマエンゴサク | |||

|

|

|

|||

| オオイワカガミ | チゴユリ | ショウジョウバカマ | |||

季節の変わり目、晴天の予報は、山への招待状、無視するわけにはいきません。 季節の変わり目、晴天の予報は、山への招待状、無視するわけにはいきません。今は花の季節、展望と花の両睨み、御坂山塊に狙いを付ける。 一宮御坂側から「どんべい峠」を目指すします。 朝のうち日陰に入る薄暗い斜面を登っていきます。点々とタチツボスミレがアクセント付けるように咲いている。 高度を上げ陽射しが差し込んでくると新緑の美しさが際立つ。そんな中、ミツバツツジの鮮やかな紫が飛び込んでくる。嬉しくなってデジカメに手が行く。 ミヤマエンレソウ、クルマバツクバネソウ、ワチガイソウ・・・とあらわれ嬉々としているうちに御坂峠への分岐出る。まず御坂山に行く事にする。 御坂への路はスミレロードと言えるほどスミレの多い愉しい路である。キジムシロかミツバツチグリか黄色の花も花盛り。 そして、何よりも富士山がクッキリと姿を現している。もうを言うことはありません。太宰気分で歩を進めます。 御坂峠を越して御坂山、今日はここまで、引き返します。石楠花が一輪、二輪と花を付けていましたが植栽とか、やっぱり何か不似合い。 そして黒岳に。賑やかです。展望を満喫したら下ります。キスミレが有ると情報を耳にし破風山まで足を延ばしてみるも、解からず引き返す。 スズラン峠からスズラン園へ、スズラン自体は未だこれからという所。どんべい峠まで登り返して帰ることにしました。(05/19) |

|||||

|

|

|

|||

| 鉄塔からの富士 | そして十二ヶ岳、奥に南アルプス | 御坂山への路 | |||

|

|

|

|||

| ミツバツツジ | シロバナエンレイソウ | クルマバツクバネソウ | |||

|

|

|

|||

| エイザンスミレ | ヒゴスミレ | ||||

|

|

|

|||

| スミレサイシン? | ? | シコクスミレ? | |||

|

|

|

|||

| ハルリンドウ | ヒゲネワチガイソウ | ミツバツチグリ | |||

現役でない、と実感させられる、世に言うGWの過ごし方、まさにこの時期は身を縮め、平身低頭、やり過ごします。 現役でない、と実感させられる、世に言うGWの過ごし方、まさにこの時期は身を縮め、平身低頭、やり過ごします。そんな嵐も過ぎ去り、遅ればせながら、新緑の山に復活です。 まず手始めに選んだ山が大菩薩嶺。柳沢峠からの路は未踏だったのでレンゲツツジには半月程早いけど行ってみる事にする。 6:30頃峠Pに着くとカメラ愛好者が幾人も、鳥見だという。 山にむかうのは私一人、そして山頂で数人のハイカーに出会ったものの終始一人。まぁ、いつもの事です。 登山口辺りは新緑に包まれていると踏んでたのですが、ほんのちょっと早すぎ、ウグイスやコガラの囀りを愉しみながら先に進みます。 落ち葉踏む路と苔むす岩を伝う路と交互に現れ愉しい路である。 未だ花の少ない季節、苔の中でのヒメイチゲの独壇場である。誘われて幾度となくレンズを向けます。 六本木峠、寺尾峠と越えて丸川峠に。今日は小屋番さんはいないようだ。ただ富士山は以前と同じように迎えてくれた。 ここからコメツガの樹林帯に変わり薄暗く、前夜の雪の名残もチラホラ。そしてここでもお招きが、主役変わってバイカオウレンが苔の間からオイデオイデ。 勿論、お招きに与かります。そんなこんなしながら大菩薩嶺到着、ご存知展望無しの所、ランチに雷石まで行きます。 珍しく人がいなかったので、久々にコンロを使い甘々ホットコーヒーを頂きます。雲が出てきて富士山の頭をちょん切りはじめました。 30分程したらもと来た路を帰ります。天気は下り坂、雷にあったら洒落になりませんから少々急ぎます。 順調に柳沢峠付近まで下りてきたので、遊歩道を巡ってみる事にしました。 ここで望外の見っけもの。沢筋でヤマザクラが咲きカエデ類の木々が新芽を出し新緑の中にアクセントを付けていい感じなのです。 30分程逍遥して帰路につきました。途中の市ノ瀬川橋辺りの新緑の感じが絶品でした。(05/11) |

|||||

|

|

|

|||

| こんな路と | こんな路と | そしてこんな路 | |||

|

|

|

|||

| ヒメイチゲ三態 | |||||

|

|

|

|||

| バイカオウレン三態 | |||||

|

|

|

|||

| 富士と鯉のぼり | 丸川峠からの富士 | 雷石からの富士 | |||

|

|

|

|||

| ミツバツチグリ | タチツボスミレ | 山の賑わい | |||

山に桜咲く頃になると気になる所があった。 山に桜咲く頃になると気になる所があった。払沢の滝から時坂峠に抜ける途中にある民家の桜が好ましく、何時か満開の時に来て見たいと思っていた。 浅間尾根のカタクリ情報も飛び交っていて、これは行くしかないと決め行ってきました。 払沢の滝Pで、既に花の出迎え、幸先良さそう。気を良くして歩き始めます。 道脇にはスミレがキケマンがイチリンソウがヒメオドリコソウが、と大忙しです。レンギョウやヤマブキの黄色が鮮やか、人里を彩ってウキウキしてきます。 そして桜が見えてきました。咲いてます!目に鮮やかにベニシダレ?、その上のほうに青空に白く輝いた桜木が、ソメイヨシノ?エドヒガン?対照的です。 想い的中にやや昂奮、この光景、独り占めはもったいない気分にかられ、やや消沈、そんな気分の上下に暫し身を委ねておりました。 堪能したらカタクリの花を探して浅間嶺に向います。その前にニリンソウと幾種類ものスミレのプロムナード、恐るべし浅間尾根です。 這いつくばって、下手な鉄砲、数打って、登っていきます。 心配していた「カタクリ群生地」も表示板があり(前あったけ、気が付かなかった)辿りつけ、こちらも企画成功、自己満足に浸ります。 浅間嶺見晴台まで足を延ばして、ここでランチ。桜を背景にした御前山、大岳山を期待したのだが、未だ、というより桜木が弱っているよう。 社がある903㍍ポイント行ってから引き返します。人里へ下りるより、再度花の道を味わい尽そうという魂胆、それだけ魅力あふれる路でした。 早い時間(6:00)からの行動だったので、時間はたっぷり、帰路に荷田子の龍珠院の桜を見学していく事にする。 菜の花や芝桜を配して、そのシダレザクラと妍を競わせ、成る程人気有るはずと、納得したZIOめでありました。(04/24) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 黄色の競演(レンギョウ・ヤマブキ・キケマン) | |||||

|

|

|

|||

| ヒゴスミレ | ケマルバスミレ | ニオイスミレ | |||

|

|

|

|||

| エイザンスミレ | ナガバノスミレサイシン | ヒナスミレ | |||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 荷田子の龍珠院にて | |||||

桜前線も山に登り始めただろうなと思いつつ、見頃の場所を探していると、 桜前線も山に登り始めただろうなと思いつつ、見頃の場所を探していると、馴染みのネット上であきる野市の大悲願寺で阿弥陀三尊のご開帳情報を目にする。 秘仏、ご開帳好きのZIO、武蔵野線で五日市線と結べば比較的楽かなと判断、今回は電車でのご出張と相成りました。 むさしますこ駅で降りお寺に向っていると、綺麗に花咲かせている庭が視野に。その手入れをしている方と一言二言。 「どうぞ」と誘われる。請われるままに花咲く庭に。イチリンソウ、ニリンソウ、イカリソウ‥ミニ野草園のよう。 そして、近くに自生のイチリンソウの群落があるよ、と話が動き、そこに連れて行ってもらえる事になったのです。 そこは、土地の人の敷地内の畑とも果樹園ともいえる所に、他の野草(雑草ともいうかも)と一緒に塊を作って咲いていました。 この花との思いがけない出会い、いや何よりもその方との出会いに感謝感激、その日一番のインパクトでありました。 その後、お寺に。開扉は一日二回、最初は11時からとの事、ここは辺りを散策して待つしかありません。 ちょうど桜舞い散る頃、境内はその花弁で埋まり、風情有る情景を現出していました。 以前光厳寺の桜の古木を尋ね、廣徳寺の公孫樹の古木を尋ね好印象を持っていたが、亦一つ大悲願寺が好ましい寺として加わる事になった。 そして、ご開帳。40人位の同好の志が阿弥陀堂ともいうべき堂内一杯に入って、住職の講話の後、厨子の前面を通る形でご対面。 定朝様式をとる鎌倉仏とか、こじんまりしていて、良く整っている印象を抱いた。それを発願したのは誰、ZIOの妄想が走り出しそう。 その後、横沢入りを散策、天竺山三内神社奥社を抜けてむさし五日市駅まで歩いてみました。 ヤマザクラが盛んに花弁を散らす中、スミレが、ヤマルリソウが良く咲いていました。 「山猫」でカレーを食べて、あまり欲張らず、今日の予定を終えました。(04/21) |

|||||

|

|

|

|||

| イチリンソウ三態 | |||||

|

|

|

|||

| 大悲願寺境内 | |||||

|

|

|

|||

| タチツボスミレ咲く小径 | ヤマルリソウもかわゆく | ムラサキケマンも良く咲いてました | |||

春は駆け足でやって来て、駆け足で過ぎてゆく。 春は駆け足でやって来て、駆け足で過ぎてゆく。それに負けまいと、駆け足で春の花を追いかける。 今回は坪山へ。 何時も一緒させていただいている「山の会」の今春の春山山行の企画に乗せていただいた、というのが実情なのだが、行ってきました。 上野原でバス乗り継ぎ飯尾へ。同じ様子の登山グループが何組も、賑やかである。 いつもは一人、リーダーに気持ちを預け、ゆるりと見学する事にする。軽くストレッチをして西ルートを辿る。 植林帯を抜け岩混じりの急で狭い尾根になってくるとイワウチワが顔を覗かせる。高度を上げていくと密度を増していく、今が盛りのようである。 ということは、そう、ヒカゲツツジの方は満開にあと一息、咲いてはいるものの、蕾が圧倒的に多い状態でした。 ピークは押すな押すな状態、何時もなら逃げ出すところ、肩を寄せ合ってバナナとおにぎりをパクついたのでありました。 風無く陽射しあり、暑くもなく寒くも無く、富士を望み三頭山を前にして、愉快なランチでありました。 帰りは「びりゅう館」への道を辿り。バス待ちの時間、ビールで喉を潤す、この上ない上等のパターンで、その日の山行は締められました。(04/15) |

|||||

|

|

|

|||

| イワウチワ | 三頭山 | ||||

|

|

|

|||

| ヒカゲツツジ | 坪山よりの富士 | ||||

春の花も徐々に咲き始め、日当たりの良い尾根筋も如何かなと地図を見ていると、丹波川と小菅川を分ける山に目が行く。 春の花も徐々に咲き始め、日当たりの良い尾根筋も如何かなと地図を見ていると、丹波川と小菅川を分ける山に目が行く。ここを日向ぼっこハイキングに良さそうと出かけて見る。即ち大寺山と鹿倉山を繋ぐコースである。 深山橋側のPに車を停めて登山準備、多摩湖のソメイヨシノは大きく蕾を膨らませつつも未だ咲かず、早咲きの一本が湖畔を彩っている。 道標に従い歩き始める。三頭山を左手に植林帯の中、垣間見ながら高度を稼ぐ。やがて好ましい雑木林が現れる。 まだ地上は枯れ葉ばかり、冬枯れの裸木が光を浴び陰影を作っている。う~ん、深緑と紅葉がベストシーズンか、ちょっとガッカリ。 気を取り直して落ち葉踏みサクサクと進む。やがて白亜の人工物が、これが日本山妙法寺の仏舎利塔、大寺山の頂上のようだ。 物珍しげにぐるり一周した後登山道に戻る。植林と雑木を交互に見ながら歩を進めていくと三等三角点のある鹿倉山ち到着。 展望は終始よくない。僅かに富士山の頭が拝める。これもちょっと選択を誤った一つかな。ランチするにはちょい早い、更に歩を進める。 大丹波峠への道は林道に寸断されてしまっていた。ややむきになって旧道を辿ろうとしたが、程なくあきらめた。 峠は薄暗く長居は無用、松浦本では今川峠へは直進していくようだが気付かず。下り口を小菅にするか丹波にするか迷ったが丹波側に決定。 ザレ易い山域と書いていてあったが登山道が埋まり何度も付け替えられていて納得、この頃の集中豪雨、心配な所である。 沢沿いの日当たりの良い場所を見つけランチにする。周りにヨゴレネコノメが競って咲いている。きょうの収穫はこれかな? 養魚場のある地点に到着すると明るい山村風景が広がる。一風呂浴びてバスで深山橋まで戻るかと算段するが、きょう木曜日は定休日とか、グスン! しかたなくバス停へ、時間表を見ると1日4本、が、5分ほどして1:40発のバスがやって来た。次は15:45、禍福あざなえる縄の如しであります。 バスの乗客は私一人、お祭付近で雲取りから下りて来たらしい若者を一人拾ってスタート地点へ戻ったのでありました。 時間が有ったので、奥多摩周遊道路で月夜見第2駐車場より小河内峠までピストン、やはりカタクリのカの字も見かけませんでした。(04/12) |

|||||

|

|

|

|||

| 三頭橋 | 木の間越しの三頭山 | 日本山妙法寺の仏舎利塔 | |||

|

|

|

|||

| 鹿倉山からの富士山 | きょうの花、ヨゴレネコノメ | 春浅き天平尾根 | |||

花行脚が続いている。きょうのお目あてはハナネコノメ、浮か浮かしていると見逃しそうだから。 花行脚が続いている。きょうのお目あてはハナネコノメ、浮か浮かしていると見逃しそうだから。イワウチワも咲き出したという鉄五郎新道経由、大塚山を経て御岳のロックガーデンへ、というコース取りを選択する。 寸庭に車を置いて登山開始、本当に入り口には、しっかり御岳山への道標がついている。既に公認コースなのだ。 金毘羅神社にご挨拶してイワウチワ咲く痩せ尾根へ。2009.03.29の一面の花の状況を思い浮かべながら登るも一向に現れない。 手製の看板が空しくぶら下がっている。わずかに咲いてる花をファインダーに捕らえるも、かなり拍子抜け。 さて、これは今年は寒い季節の所為なのか、オーバーユースによる人の所為なのか、後者だと自分を含めて考えさせられる事態である。 気を取り直し急坂を越えて広沢山へ、私的にはポイントとなる山で、一呼吸ついて大塚山への歩を踏み出す。 いつもは誰か居る大塚山も今日は零、わたくしもそそくさと通り過ぎる。 御岳神社に近づくと、さすがに行き交うが幾人も、ビジターセンターに寄って情報収集、やはりハナネコノメが見頃とか、早速ロックガーデンに向う。 七代の滝を覘いてから養沢の源頭部ともいえる小川に、川辺を覗いてみると居ました居ましたハナネコノメちゃんが。 それから、小一時間、這いつくばって左右上下、とくとくと見つめてのお見合い、ランチの友にもなってもらい、愉しい時間を過ごしました。 コチャルメソウ、ユリワサビにも視線を送ってして帰路につきました。 帰路は大楢峠から寸庭へ。道路工事中で大回りさせられ、さすがに疲れました。(04/05) |

|||||

|

|

|

|||

| 朝陽を浴びて金毘羅の石祠 | アセビも花盛り | こんな表示板が | |||

|

|

|

|||

| 鉄五郎新道のイワウチワ | 大塚山よりの御前山 | ||||

|

|

|

|||

| ロックガーデンのハナネコノメ | |||||

|

|

|

|||

| コチャルメソウ | ユリワサビ | 越沢辺りでアオイスミレ | |||

この所、ネット上では花の話題が盛んである。芦ヶ久保の「はなのみち」ではセツブンソウ、アズマイチゲが見頃とか。 この所、ネット上では花の話題が盛んである。芦ヶ久保の「はなのみち」ではセツブンソウ、アズマイチゲが見頃とか。一昨年の03/12日の訪れた時には雪の下、やはり見ておきたい衝動にかられ、出かけることにする。 道の駅「あしがくぼ」に車を置いて歩き始める。芦ヶ久保観音から琴平神社のコースは今回はやめ、真ん中の道を辿って日向山を目指す。 相変わらず武甲山の山肌が鋭く突き刺さってくる。傍らのサンシュの花が春の日差しと共にそれを和らげてくれる。 日当山からお目当て「はなのみち」へ。まず目立つのが開花準備中のカタクリ、もう一週間もすれば紫の競演が見られるのであろう。 沢近くまで下ってくると、居ましたお目当ての美少女が。皆うつむき加減で、なかなか良き被写体になってくれません。 それでも、今年初めてのアズマイチゲに対面できて満足、一心地つけた気になりました。 さて、花の観察はひとまず終了、丸山目指して歩き始めます。見覚えのある防火帯の尾根道をゆっくり歩く、こんなスタイルが似つかわしい山である。 展望台へ。展望良好、気温は高め、春霞のためか遠望は今一、それでも十分楽しめる。ここでランチ、いい気分である。 今日の行程はここからが本番、大野峠~刈場坂峠~虚空蔵峠~サッキョ峠~旧・石丸峠と結んで正丸駅へ下っていく。 大野峠からカバ岳までは面白味のない道だが、その後、ちょっとした岩っぽい所があったり、落葉樹林の中を通り、ツツジの林の間を通ったりと、 それなりの変化にとんだ、そして静かな山道でありました。(林道と平行しているため、興ざめし閉口する点もあるのですが) 正丸駅を目指しR299を歩いていると駅に電車が入ってきた。間に合わないと思いつつ歩を早めキップを買ってホームへ、お~ぉ、未だ電車が停車している。 扉が閉じている。駄目かと思いきやボタン開閉でした。やっと気付いて車内に、グットタイミングでありました。 正丸トンネル待ち合わせの時間猶予が、この幸運をもたらしたのでした。 芦ヶ久保駅まで6分間、今日のルート芦ヶ久保~正丸間、八時間を、列車はマジックのように短縮してくれました。(04/02) |

|||||

|

|

|

|||

| 艶やかにサンシュのお出迎え | 武甲山を背に日向山へ | 日向山山頂 | |||

|

|

|

|||

| アズマイチゲ | セツブンソウ | 開花待つカタクリ | |||

|

|

|

|||

| 丸山より武甲山、後に奥秩父の山々 | 両神山方向 | 堂平山・笠山方向 | |||

|

|

|

|||

| カバ岳の下りの岩場 | 牛立久保付近の一コマ | 正丸峠入り口 | |||

友、遠方より来る、で梅見、温泉付きの山歩きを企画、やはり温暖な伊豆でしょうとなる。 友、遠方より来る、で梅見、温泉付きの山歩きを企画、やはり温暖な伊豆でしょうとなる。まずは沼津を目指して東名をひた走り。何故か、勿論朝食に新鮮海鮮丼を選択したから。 狙いはバッチリ、お腹を満たして次は、大瀬崎に寄り道する事にする。山は詳しいけど海はさっぱり、ここはダイビングの基地なってる事を知る。 ここからの富士山がいい感じである。ビャクシンの巨木と岬突端の真水の神池を見学して戸田を経由して戸田峠に向う。 天気は晴れ、雲が少し懸かっているものの富士山も見えている。目指す山、達磨山は好展望が売りの山、失望せずに済みそうである。 峠を少し歩き出すと、すぐ展望が拡がる。やはり富士山が最初に飛び込んでくる。それと並んで印象的だったのが眼下の戸田港でした。 その背後に澄みわたる海が印象的だったのかも知れません。小達磨を越え達磨山へ。愉しい尾根歩きである。富士の左肩に南アも見えている。 この好展望を友と過ごせた事を感謝して名残惜しんで山を下りる。修善寺梅林に寄って見ることにする。 石間の福寿草祭りと同様、梅祭りも終了したばかりだったのだが、印象的には今が盛りのようでした。締めは湯ヶ島温泉、結論いい湯、いい宿でした。 友を三島駅に送り届けて、帰りがけの駄賃にと楽寿園に立ち寄る。残念、やはり小浜池の水は枯れていました(去年7年ぶりに満水になったとか)。 そして以前より気になっていた函南の原生林を訪れてみる。そこで二度目の残念!樹齢700年と言われる巨大ブナがH17年の台風で倒れていたとは。 正に、遅かりし由良ノ介、でありました。それでもアカガシやヒメシャラの巨木を見て、満足して帰路に付きました。(03/20.21) |

|||||

|

|

|

|||

| 大瀬崎からの富士 | 大瀬崎のビャクシンの巨木 | 戸田港 | |||

|

|

|

|||

| 達磨山 | 達磨山からの富士 | 達磨山からの天城山 | |||

|

|

|

|||

| 修善寺梅林 | 箱根峠からの富士 | 函南のアカガシ | |||

先日のセツブンソウ花見がきっかけになったのか、花開花情報に耳がダンボになる。 先日のセツブンソウ花見がきっかけになったのか、花開花情報に耳がダンボになる。今年は例年より寒い、ならば秩父の福寿草も未だいい頃合いかも知れないと、出かけて見ることに。 まず城峰山のご挨拶してからと石間交流学習館のPに車を置かしてもらって出発。 沢戸の集落を見上げながら歩を進める。ここが秩父事件の現場だった事に思いを新たにする。 城峰山神社表参道の表示に従って行く。突然民家の脇を通り抜け登山道へ。植林の面白味のない道を進む。雪の痕跡が徐々に強くなる。 キャンプ場と思しき地点に出てやっと展望を得る。ベンチの雪の様を見ると10㎝程の積雪がうかがえる。 城峰神社をお参りして山頂に向う。さすがに一等三角点の山、抜群の展望である。マイクロウェーブに付設された展望台を独り占め。 踏み後は多いのだが、きょうは誰とも行き会ってないなぁと気付く。天気が良い割りに霞んで展望は今ひとつ、そして寒い、早々に下山する事にする。 石間峠に下りて林道で回り込み南尾根を下ることにする。こちらには踏み後がなく雪道への最初の一歩を付ける事になる。 小さいアップダウンを繰り返すこの道は慎重に辿れば雰囲気の良い静かな道で、お気に入り、新しい発見であった。 中郷登山口に出て、旧石間小学校だった交流学習館に立ち寄る。逆徒と呼ばれし困民党員を身内に抱える地域の悲しみ怒りが潜んでいるようでした。 さて、次に福寿草自生地の有る沢口へ。‘福寿草祭り’は11日終わっているようだったが見る限り陽射しの下今日が一番のように思えた。 特に100㍍程上に登った自生地は良く咲いているように思えた。 福寿草を見終えた後は少し秩父事件関連地を訪ねて見ようかと、いつも通り過ぎ、気なっていた椋神社へ。 そう言えば、龍勢の打ち上げ地としても有名な場所でした。神社から打ち上げ櫓を見ると、その奥に電波塔の立つ城峰山が見えていて嬉しくなる。 その後、龍勢会館に寄って「井上伝蔵」に思いを馳せて、今日の山行を締めくくったのでありました。(龍勢のビデオも良かったです) (03/15) |

|||||

|

|

|

|||

| 秩父事件の地、山間集落を見ながら | キャンプ場 | 城峰神社 | |||

|

|

|

|||

| 城峰山山頂 | |||||

|

|

|

|||

弥生三月も中旬に入り、ネット上でも花の話題がチラホラ、そんな中、栃木星野の里のセツブンソウ開花の話に喰いつく。 弥生三月も中旬に入り、ネット上でも花の話題がチラホラ、そんな中、栃木星野の里のセツブンソウ開花の話に喰いつく。以前、20年も前だろうかカタクリを見に出かけたことを僅かに思い出す。 ならば、その時登ってなかった三峰山にも行って見ることにする。 御嶽山神社に山に入る挨拶をして里宮の後の石段を登っていく。清滝不動という行場を過ぎると石の祠が林立する急な石段が続く。 天気は雪混じりのみぞれ、辺りは混然とした乳白色、そんな状況に包まれながらの登山は、周囲の気配に思わず耳をそば立ててしまう。 このおびただしい石祠は何何だろうと想う。苦行の行者の墓もあるだろう。 里人の先祖のそしてこれからの自分達が行く霊の安らげる場所にと、石祠を立て続けてきた結果なのだろうか。 そんな事に思いを馳せつつも濡れて滑りやすい石段を慎重にこなしていく。そして御嶽大神御岩戸ではもちろん右に巻いていく。 杉の植林帯を抜け尾根上に到達する。奥の院への道はうっすら雪化粧していた。奥の院には「造化の三神」が祀られていた。 はて、この像何時作られたのだろう。何か嘘っぽいものを感じてしまう。 それはともかく三峰山へと向う。その尾根を辿っていくと右手に広大な採掘現場が見えてくる。トラロープに隔てられた直ぐ側まで及んでいる。 前方の三峰山直下まで削り取られているのが見える。秩父の武甲山で体験済みとはいえ何とも痛ましい。 やたらと‘立ち入り禁止’の看板を横目に見ながら頂上に辿り着く。すでに足下を削られているのを見ているので端に寄る気もしない。ましてやランチ等。 三角点を確かめてそそくさと下山を始める。これが急で足下は雪解けのヌルヌル。僅かな立ち木を頼りに悪戦苦闘して下りてきました。 麓はセツブンソウの群生地、後半のお楽しみである。永野川沿いの公園でランチをしてデジカメ片手にウロウロ散策。 ちょっと心残りは、地層博物館が閉まっていた事と、キバナのセツブソウが寒さ故か陽射しがない故か花弁を閉じ開花を見ることが出来なかった事でした。 (03/11) |

|||||

|

|

|

|||

| 石の祠が立ち並ぶ参道 | 奥の院への道 | 奥の院から三峰山への稜線 | |||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

閏年の降雪はうん十年ぶりとか、放送がが流れている。そして明日は晴れとか、出かけないと悔いが残りそう。 閏年の降雪はうん十年ぶりとか、放送がが流れている。そして明日は晴れとか、出かけないと悔いが残りそう。そんな訳で夜明け前に、ご出立。きょうは絶対に無理はしないぞ!と自分に幾度も言い聞かせる。 何時ものように狭山PAで目標の最終決定、アプローチが短く展望の良い御前山にする。 狭山湖PAは車がチラホラ、同じ様な魂胆で、山登りに来ている人も幾人かいるのであろう。雲取もきょうは賑いそう等と勝手に想像する。 さて、軽く口にいれ、トイレを済ませて出発。堰堤を行くとダムの湖面が一際碧に澄みわたり雪の白のアクセントに佇んでいる。 雪化粧した周囲の山々からは朝陽を浴び早くも水蒸気が湧き立っている。気分はハイテンション、アイゼンをしっかり装着して展望台口から歩き出す。 時は8時頃、先行者が一人いるようだ。着地する足首の柔軟性がよくないので、先行者の足跡をトレースできるのはありがたい。 雪質はべた雪もいいとこ、ストックに付着する雪だけで重いと感じる位だから、そうとうなものである。積雪は20㎝くらいか。 サス沢山の奥多摩湖を見渡せる場所に到着、そこは正に雪の白に縁取られた一幅の画ようで、暫し佇む。 更に大ブナ尾根を詰めていく。陽射しが木立を雪面に映し美しい。ツピーツピーとコガラだろうか春告げ鳥のようにその囀りが聞こえる。 そんなこんな愉しい時間を持ちつつ歩を進め、惣岳山に出る直前の手がかりのとぼしい斜面が滑らないように気を使えば、ほぼ到着 3時間弱要したようである。見えてます富士山が。ソーヤの丸デッコに荷を降ろし御前山頂上と往復しながらまずは写真撮影。 そして前回味をしめた熱いそして甘いホットティーをまずはご賞味、う~ん美味美味、何よりも雪を戴いた秀麗富士が付けあわせ、最高です。 小一時間、ランチしながら奥多摩の山々、大菩薩嶺等見て時間を過ごしました。その間、先行者一人、後から一人、うだうだしてたのは自分だけでしたが。 帰りは臨試の森通過、昼を過ぎ温度も上がり、足下はズルッズル、気を付けても尻餅つくこと幾度も、往生しました。 林道に出たら遠回りでもそちらを選択、ひたすら歩いて境橋に着きました。まだ時間はあるしと思い「むかし道」を通ってダムサイトに戻る事にしました。 ところがどっこい、けっこう疲れますね。中山集落までの登り、水根集落への迂回路、嫌になってきました。 ただ、道に点在する道祖神的石像物に興味津々、新しい発見もあった今回の山行でした。花丸二重丸。(03/01) |

|||||

|

|

|

|||

| 奥多摩湖畔より目指す御前山を見る | 振り向けば六ツ石山 | 雪のトンネル | |||

|

|

|

|||

| サス沢山からの奥多摩湖 | サス沢山から大菩薩嶺 | 陽射しに春を感じたのだが | |||

|

|

|

|||

| 富士山・三つ峠 | 三頭山方向 | ||||

|

|

|

|||

| 御前山頂上 | 御前山頂上からの雲取山 | 御前山避難小屋 | |||

久しぶりのアップになってしまいました。 久しぶりのアップになってしまいました。前半は野暮用と‘こたつみかんシンドローム’、後半は久方ぶりのスキーに案の定、やっちゃいました軽い捻挫。 そんな訳で今月初めての、リハビリ登山。戸倉の山でもと思い、まずは笹平まで。 オーソドックスにヨメトリ坂から市道山を歩いて見ることにする。脚は普通に歩いている分には支障ないようだ。 ただ、妙な姿勢をとると痛みが走り、突発的な事態には対応出来そうも無いようである。こころして歩かなければ。 市道山までの道程は雪も消え、順調に経過、やはり来て良かったという想いが湧き上がってくる。 未だ、休むには早すぎる。醍醐丸へ歩を進める。この吊尾根は初めてのコース、なれどランのコースになっている道、しっかりしていて安心。 小笹を楽しみ、雑木の冬木立を愛でながら行く。醍醐丸直下の北斜面が雪が少し残っている位。 この辺りでランチといきたいところだけれど、メーンストリートで気ぜわしいく、それに寒い、休憩せずに連行峰を目指す事にする。 長谷恒杯にでも出るのだろうか、ランナーが追い越していく。 そして連行峰に到着。ここでもランチはパス、だって、寒く薄くらい。万六尾根を下る。 927ピーク付近、ここでいけない子の虫がムズムズ、以前から気になっていた山道へ足を踏み入れてしまう。 (後で調べてみると、この辺りが湯葉の頭で、湯葉の尾根を辿った事になるらしい) 北東方向に伸びる尾根をトレースしていく。744ピーク手前辺りでやっと穏やかで明るい斜面に到達。三頭山が望めるここをランチ場所に決定! 嬉しい事に出掛けに入れてきたポットのアップルティーがアッツ熱、スティックシュガー3本をカップに入れティーを注ぎこむ。 もう、堪らなく美味しい。元気百倍である。 元気を取り戻して下山開始。突然中途半端な林道が現れ、道が断ち切られ、道を見失う。よさげな尾根を選んでやや無理に下りはじめる。 下降地点まで後標高差50㍍辺りで転倒、木立に助けられなんとか無事、お尻を泥だらけにして小坂志林道に辿り着いたのでありました。 反省、猛省。リハビリのつもりが、更に傷ついて何やってんだか・・・。(02/28) |

|||||

|

|

|

|||

| 戸倉三山縦走路へ | 市道山から北東方向 | 醍醐丸への路(吊尾根) | |||

|

|

|

|||

| 醍醐丸 | 醍醐丸より大岳山 | 万六尾根へ | |||

待望の(?)雪です。奥多摩の山々に雪が積もったとの事、好機を逃さず行く事にする。 待望の(?)雪です。奥多摩の山々に雪が積もったとの事、好機を逃さず行く事にする。行き先はやはり、雲取山でしょう。 という訳で、小袖に向う。駐車場には車が二台、先客が、同じ様に雪が降って駆けつけてきたのかもしれない。 早速、準備、きょうはオーバーズボンを履いて、転んでも大丈夫のように身支度、スパッツ、アイゼンを付け出発進行。 路はしっかりトレースされている。さすが雲取山、一歩一歩雪の感触確かめながら登っていく。 けっこう息切れしてペースが上がらない。二たりの単独行者にかわされ、ちょっと自信喪失、行かなくてもいいか、という気分に支配されていく。 ブナ坂を経由し石尾根に出ることにする。予報晴れの天気は良くならず、辺り一面白の世界に。 尾根の分岐に出た所で、はっきりと予定変更、七ツ石山に立ち寄って、ゆるゆる下りる事にする。 そうなると気楽なもの、わざわざ新雪に足を踏み入れて、雪の深さを愉しむ。30㎝は楽にありそうである。 七ツ石山頂上は見晴らし無し。トレースはあるものの、人も居ず、写真を撮って、そそくさと下りたのでありました。 下山時に初めて小屋により、ホットコーヒーを注文、美味しく、頂きました。(たまには、お金を落とさないとね) (01/23) |

|||||

|

|

|

|||

| 前方に石尾根の山々が | ブナ坂分岐 | 七ツ石山直下 | |||

|

|

|

|||

| 七ツ石山頂上 | 七ツ石山小屋 | 印象深かった小袖の集落 | |||

お手軽登山を御希望の方と同道となると、この季節なかなか場所選定が難しい。 お手軽登山を御希望の方と同道となると、この季節なかなか場所選定が難しい。そこで思いついたのが中央高速釈迦堂PAからの山、蜂城山・茶臼山。 桃の里の山、花咲く季節は大賑わいであろうが、この季節、はたして如何なものであろうか、ともかく展望を期待して出発する。 八王子市街地付近では雪の影すら見かけないのが、さすが甲州、道端のあちこちに雪の痕跡がある。寒いはずである。 見も心も武装してPAを後にする。石林寺の脇を通り蜂城山天満宮の参道を見つけ、まずは一安心、初めての山は登山口を見つけるのに苦労する。 この辺り、山に登らずとも展望抜群、南アルプスから奥秩父まで、ぐるっと半周、山々が見えている。 朝日が南アの白き峰々を紅く染めている。それを背に参道を登っていく。りっぱな石灯篭が案内してくれる。 途中、ヤマボウシの巨樹を見て石の鳥居へ、ちょうど朝陽が鳥居の真正面から登ってきて、ちょっと感激! そして、蜂城天神社に到着、展望は期待した程でなく、ちょいとガッカリ。 もともとは山の神、あるいは産土を祭っていたのだろう。それが何時の時代にか天神と習合したのだろうな、と思う。 今日の山入りの安全をお願いをして、神社右手から茶臼山方向に向う。 鞍部で左折、で、通行禁止のトラロープ、でも自己責任で行ってもいいよ、との案内も、勿論、行きます。 堰堤の手前で念のためアイゼン装着、案ずる事無く林道へ。 その林道から茶臼山登山口への林道接続で間違い、反対方向へ下りてしまい、再度引き返し一時間のタイムロスをする。 水分からの直登コースは350㍍一気にに登るけっこうきつい路、それでも斜度が緩む尾根に出ると、動物達の足跡が点々、疲れを癒してくれます。 そして、頂上。三等三角点や「大竜王」の石碑ある木々に囲まれた地、ここでランチとする。 寒い!ここはホットコーヒーと、コンロに火を入れるのだが火力が弱くなかなか沸かない。 それでも、なんとか食事は無事終了、下山開始。大沢山方向にコースをとる。ほんとうはそこまで行きたかったけど、次回にという事で。 鞍部から沢沿いに降りていく。途中四人の猟師さんとであう。きょうはイノシシ狩りだとか、今、その沢を駆け下っていったとか。 登山道以外を歩かない方が、今の時季いいかもしれない。特に都会のハイカーがあまり入らない山々では。 下山路に使った路は堰堤付近でやや不明瞭になるけれど、慎重に沢沿いに下っていくと、やがて林道に出会い、朝の道に出る。 果樹園の中を下っていくと石組みが目立つ。そして石棺でも有りそうな石塚もあっちこっち点在する。 果樹園を世話してる人と暫し立ち話、以前はいっぱいあったらしい。近くにある大塚を覘いて見る。大きな立派な石室である。 こうなると、釈迦堂遺跡博物館に寄らない訳にはいかない。縄文の頃から中世までの重層的遺跡が高速道路によって破壊されてしまった訳である。 複雑な気分で館を後にしたのでありました。(01/18) |

|||||

|

|

|

|||

| ぶどう畑の向こうに朝焼けの南アの白き峰々 | 鳥居の向こうから朝陽が上がる | 蜂城天神社 | |||

|

|

|

|||

| 矛盾した案内 | 猟犬(?)の足跡が道案内 | この堰堤の上流側を迂回 | |||

|

|

|

|||

| 茶臼山頂上 | 蜂城山、木の又から南アが見えているのだが | 桃畑の中の石塚 | |||

冬型気圧配置が張り付いて久しい、寒さも佳境に。 冬型気圧配置が張り付いて久しい、寒さも佳境に。そこで、滝の氷結や如何にと、、滝見しながらのルートを選んでみる事にした。 最初、カロー大滝を見ながらハンギョウ尾根でもと思っていたのだが、バス停脇のトイレを借りていると、二番バスの発車準備している。 と、方針変更、バスに乗って川乗橋まで行き百尋の滝を見てみたくなった。 すんなり、バスに乗り込む。このコースは2005年に歩いたきり、すっかり忘れている。まずは細倉橋の登山口のデジタル・カウンターに驚かされて入山する。 何処でアイゼンを必要とするのかなと思いつつ歩を進める。が、晴天続きで雪もなく、そんな心配も思い越しのうちに百尋の滝に着く。 何%の氷結度というのだろう、ただ完全氷結には未だ間がありそうである。 さて、上を目指す事にしましょう。川苔山頂上は先客3名、3つあるベンチにそれぞれ荷を拡げて食事をしている。 ランチにはちょっと早いような気がしたので、写真だけ撮って先に進むことにする。 やはり主役は南西の富士山、その右手、西方に目を向けていくと大きく御前山、その奥に大菩薩と奥秩父の山並み、天祖山の傷跡が目立つ。 左手、南側に目を転ずると三頭山、その奥に丹沢山塊、更に移動すると特徴的な大岳山が展開する。 しっかり見届けて踊平方面へ、曲ケ谷北峰では南アルプスが見えている。更に嬉しくなって歩を進める。 日向沢ノ峰で到着、一人富士の見える特等席でのランチは格別である。 そして、帰りの行程へ、蕎麦粒山、仙元峠、一杯水からヨコスズ尾根を、日が暮れる前にと、足早に下ったのでした。(01/13) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 大岳山の後ろに丹沢山塊 | 三頭山の後ろは権現山の山並みと富士山 | 前に御前山、後に天祖山、雲取山 | |||

|

|

|

|||

| 日向沢ノ峰からの富士 | 蕎麦粒山への一コマ | 仙元峠、後は蕎麦粒山 | |||

冬型の気圧配置が続いて、関東地方は晴れっぱなし、山好きは出かけない訳には行きませんね。 冬型の気圧配置が続いて、関東地方は晴れっぱなし、山好きは出かけない訳には行きませんね。そこで足慣らしも兼ねて、奥多摩駅を起点に大岳山を周回してみることにしました。 奥多摩駅の町営駐車場は12月~2月の間、無料開放、これはなかなか利用価値あり、トイレを済ませて‘出発進行’。 いつも見かけていた愛宕山の長い急な石段を登ります。登りきるとそこに塔が、ここに見かけ五重の塔が立っているとは思いませんでした。 奥多摩駅からのこの参道は北面、南面している反対に回りこむと愛宕神社の正面拝殿がありました。 きょうの安全を祈念して参拝、地酒「沢の井」が側の石の祠に、正月には地元の方が祈願したんだなぁ~と思ったりして、さて鋸山を目指します。 右前方に御前山が大きく見えています。朝陽を浴び大岳山(?)の影が映ったりして、なかなかのものです。 若干の鎖場があり1046㍍ピークを過ぎれば、リラックスできる路、樹林の中の鋸山ピークを越せば、御前山からの路と合わさり、更に歩きやすく。 この路は長谷川杯トレイルランの路、木の間越しに富士の姿も見えています。太平洋側に雲を纏って、きょうも秀麗富士そのものです。 大岳山山頂、やはり大賑わい、でも未だ少ない位かも、まだ10時半頃、ここで大休止としましょう。 杓子と三ツ峠を両脇侍した富士山を中心に山並みが拡がっています。左手に丹沢山塊、大山の向こうに相模の海が光っている。 右手は大菩薩嶺に繋がる小金沢連山でしょうか、その手前は権現山の山並、その前に三頭山から高尾に続く笹尾根がはしっています。 やはり来てみるものです。この爽快感、これだけできょうは満たされました。 まだ松の内、折角だから御岳神社をお参りして行く事にしましょう。そう、奥の院へも寄って行く事にしました。 御岳神社への参拝を済ませたら、大楢峠への路に入ります。一ヶ所新しい木の橋が、昨年の豪雨の痕跡かなと推測したりする。 さほど面白味のない路をひたすら下ると奥多摩霊園の入り口に到着、あとは舗装道路を奥多摩駅に向かって歩いていきます。(01/07) |

|||||

|

|

|

|||

| 大山の左手に相模の海が光って | 権現の山並み前景とした秀麗富士 | 富士の裾、三ツ峠から御坂山塊の拡がり | |||

|

|

|

|||

| 朝陽に映える御前山 | 奥の院 | スカイツリー、見えるかな? | |||

皆さま、あけましておめでとうございます。 皆さま、あけましておめでとうございます。いかがおすごしでしょうか。 ZIOめは、初歩きは初詣がてらの山歩きと思いつき、高山不動尊のある奥武蔵をチョイスしました。 そこには伝行基作の軍茶利明王が伝えられ、是非拝観したく、お正月ならばと出かけたわけです。 結果からいうと、残念!又の機会に、となってしまいました。 それでも、黒山三滝からの途中、太平山に鎮座する役ノ行者と出会え、何故か嬉しく、いい感触を新年そうそう味わえました。 役小角は、云わば山の先達、正月に山の安全を祈願するに、ピッタリの神様ですから。 関八州展望台からは生憎、富士山は見えなかったものの武甲山を始めとする秩父の山並みを望め、良き初歩きとなりました。(01/04) |

|||||

|

|

|

|||