年の暮れは、思いがけず(?)遠出に。 年の暮れは、思いがけず(?)遠出に。な、なんと熊野にまで出かけてしまいました。正確には奈良県の十津川温泉なのですけれども。 十津川村は一昨年の洪水で甚大な被害を受け、只今復興中。 そこなら、年末当日(29日)の突然の思いつきお出掛けでも空いてるかも知れないという、奈良の友の提案、復興支援にもなるしと、後付けでGO! 確かに南紀白浜方面は大混雑、それを横目に見て中辺路を辿ります。 目指す「昴の里」の手前で、高野山と熊野本宮大社を最短で結ぶ熊野参詣道が果無集落を通過する辺りを訪ねてみる。 そこは刻の流れが違うような一画、家の軒先を通る石畳は、「小辺路」そのもの、縁側は今でも接待していそうな風情。 住んでるおばあちゃんは、「大変じゃないよ、普通だよ」と、涼しげに答える。その佇まいがインパクトを与える。 次回は、是非高野山まで歩きたいものである。 十津川村の温泉は全て源泉掛け流しをうたっていて、言葉通り温泉もとても良かったです。そしてもう一つの売り、満天の星空も確かに有りました。 次の日、玉置神社(玉置山)まで足を延ばしてみる事にします。 その参道は既に雪道、轍もあまり無い細道を少々不安に駆られながらゆっくり進みます。(もちろん冬タイヤ仕様です) 大嶺奥駆け道と交差するその道は、奥駆けへの誘いもしてきます。尾根道から見渡す大峰山脈は遙か遠くまで連なり、急峻さも見せ付けてきます。 杉の巨樹連なる玉置神社にご挨拶して、玉置山山頂(1076㍍)にひと登り、 山頂付近は石楠花の木が一杯、花の季節はいいだろうなぁと思いつつ、後にしたのでありました。(12/29.30) 追記 その後も奈良に留まり、正月を過ごしたのでありました。(若干の成り行きはブログにて) |

|||||

|

|

|

|||

| 果無集落と小辺路 | |||||

|

|

|

|||

| 玉置神社 | |||||

|

|

|

|||

| 玉置山 | |||||

正に、あっという間の年の瀬、さて、登り納めの山は如何にと思案顔。 正に、あっという間の年の瀬、さて、登り納めの山は如何にと思案顔。笹尾根辺りで誤魔化そうかと考えていたら、奥多摩の山々からも雪便り、これは雪踏みせずばなるまいと決意、 そして、やはりそれならば雲取山でしょうと結論、雪が溶けないうちにと、夜明け前に家を出たのでした。 小袖に7時頃到着、これなら日の落ちる前に帰ってこられる。急く事無く、景色を愉しみながら歩くことにしよう。 道は落ち葉散り敷く道から、雪混じりの道へ、やがて雪の道に様変わりして行く。 七ツ石への分岐辺りでアイゼンを着ける。ブナ坂への道は快適な道である。富士山の秀麗な姿が見え始める。 丹沢、とりわけ大山が解かりやすく、その奥に輝いているのは、相模湾。飛龍の奥に見える白き峰は確かに南アルプス。嬉しくなってしまう。 まもなく石尾根縦走路に合流、ここからはきょうのハイライト、素敵なプロムナードである。 ヨモギノ頭、小雲取とこなして行く。暫し景色に見惚れ、ファインダーを向け、そしてひいこら登るの繰り返し。合間に雪踏みを愉しみます。 2ヶ月ぶりの雲取山です。今日は静かです。今、私を含めて三人、避難小屋のベンチに腰掛、ひなたぼっこしながら、思い思いのランチです。 それでも、小屋の温度計は氷点下を指していました。満喫したら、また思い思いに降て行きます。 私も雪の感触を愉しみながら、石尾根越しの奥多摩の山々を愛でながら、もと来た道を引き返し、無事3時すぎには小袖に辿り着いたのでありました。(12/24) |

|||||

|

|

|

|||

| 枯れ葉の道から | 雪混じりの道へ | そして雪の道に | |||

|

|

|

|||

| 大菩薩嶺の後に富士山が美しく | 飛龍の後に南アルプスが輝く | 石尾根の向こうに奥多摩三山が | |||

|

|

|

|||

| 富士三態 | |||||

相変わらず、小田原通いが続きます。 相変わらず、小田原通いが続きます。山の紅葉も殆んど終盤、何処に寄り道しながら帰ろうかなと思案、 そうだ、相模湖周辺藤野丘陵里山散歩(実は、ブログで見かけ、ずっとあたためていた)が、こんな日はお似合いかなとガテン、 三峰山も良かったかなと思いつつ、宮ヶ瀬胡を通り抜け相模湖に向かいます。 車を藤野園芸ランドに停めて、朝食を取り、トイレを済ませて歩き出します。 道の反対側に「緑区ウォーキング・マイレージ2013」の案内板が、それに従う事にします。 最初のポイント、古峰山に到着、祠があり日蓮大橋が良く見えます。そこから一本松山が次に目指すポイイトなります。 道が縦横に走り、表示板も一杯あって不安なくハイキングを楽しめる仕様になっていました。 そこから、一度舗装路に降ります。「シュタイナー学園」の横を通り「葛原神社」にご挨拶をし、「桂林寺」に立ち寄り、 バス停留所で「葛原」が「とずらはら」と読む事を教えられ、途中に現代のオブジェもあったりして、 愉しみながら高倉山への入り口を探します。 トンネルの手前に目立たないようにあった案内板を見っけ、そこから入りこみました。 まもなく「山の目」の見下ろしながら天神峠からの道と合流、高倉山に着きました。 この道も気持ちよい散歩道、心がほぐれます。ハイカーともすれ違いはじめます。 秋山川橋の手前で一個旅団と遭遇、通過待ちをして杉西向かうのですが、今日一番の悪路でありました。 金剛山BSが金剛山入り口、せっせと30分程登ると社のある山頂に着きます。頃合い良く、ここでランチにすることにしました。 タイミング良く誰も居ず、一人心地良い至福の時間を過ごす事が出来ました。 小一時間、のんびりしてから日蓮峰山に向かいました。そこから八坂山まで展望が開け気持ちの良い道です。 ただ、日蓮山への道とは違うことになるのですが、このまま下りてしまう事にしました。 落ち葉積もる急斜面の道がちょっと続くのですが、それも少しの辛抱、間も無く人家近くまで辿り着きます。 後は橋を渡って、藤野園芸ランドまで舗装路をテクテク歩いていくだけです。でも愉しかった。緊張しない、ホッコリした一日でした。(12/06) |

|||||

|

|

|

|||

| 日蓮大橋が望める古峰山 | 今日の主役、落ち葉道 | オブジェ1 | |||

|

|

|

|||

| 高倉山 | 金剛山 | オブジェ2 | |||

奥多摩周辺の山々の紅葉も終盤、名残の紅葉見物でもと、日原の巨樹を訪ねながらの森の逍遥と洒落込みました。 奥多摩周辺の山々の紅葉も終盤、名残の紅葉見物でもと、日原の巨樹を訪ねながらの森の逍遥と洒落込みました。旧・日原小学校から巨樹の道に入ります。途中、カロー谷への道と思われる分岐に、少し辿ってみる事にしました。 が、半分位の行程で、たぶん尾根状を登って高度を上げる辺りで道を見失い、無理は禁物という弱気の虫、引き帰したのでした。 「水垂のトチノキ」を眺めて舗装路に、ここまで来たら当然金袋山へ登るべく、一石山神社にお参りしてから、登山道へ。 以前より大分取り付き易くなっている。このルートを辿る人が増え、道も整備されたのだろう。 入り口付近が盛りの感じ、奇麗です。高度を上げ一石山付近になると殆んど落葉、落ち葉が斜めの石段に積り、緊張させられます。 登りきれば、あの、たおやかな尾根道、この森をいとおしみつつ歩を進める。 そして、あの「金袋山のミズナラ」の地点に到着。成る程、張り出した枝とも、むしろ幹ともいえる部分が、ドウと崩れ落ちている。 裂けた面は空洞が目立つ、痛ましい姿で、尚、半身を屹立させている。 きょうは、誰もいないので、ここで、ゆっくりランチをとることにした。 留まっていると少し寒い。さて、どうしようかな。篶坂ノ丸まで行って、オロセ尾根を下りようかな。 ここで、またヘタレ虫が林道をながなが歩きたくないと申しておりまして、結局、ピストンと相成ったので有りました。(11/20) |

|||||

|

|

|

|||

| 小川谷右岸歩道 | 水垂のトチノキ | 金袋山のミズナラ | |||

|

|

|

|||

| 日原の里の秋 | |||||

奈良漬の毎日、少し奈良を離れる事に。行き先は四国、友と剣山に登る事に。 奈良漬の毎日、少し奈良を離れる事に。行き先は四国、友と剣山に登る事に。関東の人間には日帰りは思いもしなかったが、朝立ちすればできるらしい。 美馬ICよりR438を一路南下、なんとか10時前に見ノ越登山口に到着、成る程と納得。登りはリフトに乗って、ちょっと楽する事にする。 そこから、のんびりと大剣神社経由で山頂へ。かなりの年配の人も手軽に上がってくる。 山頂はなだらか、天気さえ良ければ万人が楽しめる山ではある。ただ、それだけに、やや騒々しい。 まだまだ歩き足りない、隣の峰、次郎笈まで足を延ばす。その間の笹原の稜線が、なんとも気持ちよい。 そして、少し静か、ここも見晴らしは良くなだらか、ランチ場所としては絶好である。 コーヒーを淹れ、カップ片手に、石鎚山まで繋がる四国の屋根を見渡す気分は最高である。(石鎚山自体は見えなかったのだが・・・) 帰りは巻き道をとって、ここもゆっくり下山、それでも3時前には元の登山口に着、このまま帰れば夕食に間に合う時間である。 そして、そのまま帰り、奈良にて祝杯を挙げたのでした。(11/05) |

|||||

|

|

|

|||

| 大剣神社 | 剣山山頂 | 霧氷の名残 | |||

|

|

|

|||

| 次郎笈への道 | 次郎笈から剣山を望む | 次郎笈から丸石・三嶺方向 | |||

|

|

|

|||

| 三嶺を見ながら | 麓の紅葉 | ||||

ちょいと、豪勢な旅を企画、奈良の友達の所を根城に、古墳・古寺巡り、時々山という塩梅、予定は適当、心は逸るに任せ、深夜の高速をひた走り、 ちょいと、豪勢な旅を企画、奈良の友達の所を根城に、古墳・古寺巡り、時々山という塩梅、予定は適当、心は逸るに任せ、深夜の高速をひた走り、休憩で車を寄せた所が、御在所PA、天気は晴朗にして御在所岳の側、朝を迎えたばかり、ここはパスする訳にはいきません、 奈良への行きがけの駄賃、登っていく事にしました。 ルートは中道を取ることにする。あまり下調べをせずに来た始めての山、慎重に一歩一歩進むことにする。 巨石が現れ、いろいろ名前が付いているらしいのだが、さほど注意を払わず、ファインダーも向けずに、ひたすら登ってしまった。(T-T) 朝陽台まで辿り着いて一安心、と言うか辿り着いた山上公園とのギャップに、大いに驚いたのであります。 とりあえず御在所岳頂上を踏みます。ランチには未だ早すぎ、旅は道連れ、山の道連れが鎌ヶ岳に廻ると言う、ご一緒する事にする。 武平峠まで一気に下る。慎重に慎重にと言い聞かせながら岩肌を下る。こちら側に来て、御在所岳斜面の紅葉が際立って良くなる。 紅葉狩り山行の気分を味わいながら峠に降り立ち、また登り返す。御在所岳と比較すると申し訳ないが、紅葉が奇麗で静かで、お気に入りの山になった。 頂上は幾人か先客はいたが、煩わしい感じはない。皆、ランチしている。我々も(連れの人と)ここでランチにする。 風も無く、寒くなく、展望が利いて最高!お茶を沸かして、コンビニ弁当が美味い!ご満悦でありました。 帰りは長石尾根コースをとって帰ることに。小さいアップダウンを繰り返し、長く感じられたけど、御在所岳を横目に見ながらの愉しいコースでした。(10/31) |

|||||

|

|

|

|||

| 御座所岳見ながら(中道) | 朝陽台から鎌ヶ岳 | ||||

|

|

|

|||

| 武平峠への道 | 鎌ヶ岳の肩から御在所岳 | 鎌ヶ岳直下の紅葉 | |||

今年最後か(?)と思わせる台風も過ぎ去り、二三日の天候は約束されそう、そうだ山に行こう! 今年最後か(?)と思わせる台風も過ぎ去り、二三日の天候は約束されそう、そうだ山に行こう!そして、やはり去年のリベンジでしょう。二軒小屋尾根~雲取山・奥多摩小屋~野陣尾根のコースを歩いてきました。 八丁橋に着くと先客の車、既に5台程、一人はBTを降ろして出かけていきました。 もう一人は籠を担いで茸取りだとか、天祖山の山域に入っていきました。ZIOめも早速身支度して林道を詰めていきます。 日原川の渡渉は如何にと案じていたが、やはり水量はかなり多い。ここは気合でザブザブと、少し濡れたが歩きながら乾かす事にする。 いよいよ因縁ある二軒小屋尾根である。慎重に歩を進めていく。間も無く紅葉の真っ只中に入り込み、狙い的中、欣喜雀躍、一気に心が解放されました。 イロハモミジの黄色が一際、陽射しに輝き、私を釘付け。見上げれば、青空をキャンパスに赤が黄が白が緑が彩りを競っているかのよう。 立ち去りがたく、撮り尽せない焦りに身を焦がしてしまう。きょうは小屋どまり決めているので時間はタップリ、趣くままに歩を進めて行きます。 芋ノ木ドッケの急登ではヒィヒィしましたが、何とか縦走路に辿り着くことができました。 そうそう、先行のBTの人と山中でバッタリ、なかなかの健脚でスイスイと、野陣尾根経由で日帰りとか。そういえば登山口にBTを置いてあったけ。 雲取山頂でランチ。ランの人が多いのにビックリ、雲取はランの山になったのですね。 納得。奥多摩小屋はガラガラのはずです。お泊りは、この間も一人、きょうも一人。小屋番さんが若くて無口、重いのに担いできたビールの味が殊更苦かった。 夕に、朝に富士山を飽くまで眺めて(今朝の気温0℃、ちょっと寒かったけど)から、野陣尾根を下ります。 こちらも期待に違わぬ紅葉のオンパレードでした。まずカラマツの紅葉と緑の笹原のコントラスト愉しみながら進みます。 そしてブナの紅葉の中に突入といった感じ。緑のような黄色のような薄緑の幾重ものグラデーション、筆舌に尽くせません。 そんな、こんなして、味わい尽くしながら山を降りてきました。ここのところのご無沙汰をいっきに取り戻した気分です。(10/27.28) |

|||||

|

|

|

|||

| お山は快晴、心躍ります | 水量多めの日原川 | カツラの巨樹健在 | |||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 二軒小屋尾根の紅葉 | |||||

|

|

|

|||

| 荷揚げ中に遭遇 | 本日快晴 | 石尾根を見下ろす | |||

|

|

|

|||

| 今、陽、沈まんとす | 朝です | ||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 野陣尾根の紅葉 | |||||

この頃、小田原の帰りがけに山中湖を回って道志路を通ることが多くなった。 この頃、小田原の帰りがけに山中湖を回って道志路を通ることが多くなった。遠回りになるのだが、富士山に会えるし、ちょこっと山に足を延ばしてみる事が可能だからである。 先週は鉄砲木ノ頭に、今回は鳥ノ胸山に寄って見た。 菰釣山まで行くつもりが地図を忘れ、その上急坂で妙に息切れ、無理は禁物、下見と称する事にして、自分と折り合いをつける事にしました。 月一では、身体も反応してくれないのかもしれません。 実は紅葉は如何にと思っての行動でしたが、低いところはまだまだのようでした。そして天気も今一でした。(10/21) |

|||||

|

|

|

|||

台風18号が日本列島を蹂躙していった昨日、皆様にはお変わりなかったでしょうか。 台風18号が日本列島を蹂躙していった昨日、皆様にはお変わりなかったでしょうか。久しく、暑さに悩まされ、爽快な秋風を待望してきた者には、皮肉にも台風一過の今日は絶好の山日和、山に足を運んでしまいました。 やはり、富士山展望ハイクがグットチョイスと考え、御坂山塊、節刀ヶ岳を選びました。 今は小田原発なので明神峠を越えて山中湖に入ります。今日の富士山はことのほか奇麗です。パノラマ台ではカメラマンが沢山。 私も一,二枚お相伴のシャッターを押してから河口湖に向かいます。 河口湖自然生活館に車を置いて、まず、新道峠を目指します。 すっかり秋の花の風情の仲間に納まっているメマツヨイグサが道の両脇に咲いていて、富士山とのツーショットをせがまれてる感じ、ご要望に答えてパチリ。 別荘地を過ぎ植林帯に入ると、ひたすら高度稼ぎ、峠付近に近づくと花もパラパラ、ヤマトリカブトやホソエノアザミが目に付く。 タチフウロも夏の名残の如く咲いていて嬉しがらせる。 稜線に出れば、快適漫歩。チラチラと富士山を垣間見ながら、台風の風の置き土産、青葉の絨毯と化した道を歩いてゆきます。 直射日光を木立が防いでくれ、風も涼やか快適です。そして、節刀ヶ岳へ。誰も居ません、独り占め、ちょっと拍子抜け。 南アの笊か、その辺りまでくっきり見えます。およそ270度位は見渡せたでしょうか、展望を満喫し、ランチを取ったのでした。 行き帰り、会ったのは二人の単独行のみ、静かな山行で有りました。帰りは大石峠から下りてきました。(09/17) |

|||||

|

|

|

|||

| 三国峠付近からの富士山 | メマツヨイグサとスイッチョと富士山 | ||||

|

|

|

|||

| 丹沢方向 | 南ア方向 | ||||

|

|

|

|||

| 奥秩父・八ヶ岳方面 | 稲穂と秋の空と富士山 | 川口湖湖畔の富士山 | |||

ご褒美の越後山行の後は、少しばかりの育爺、それも直ぐに飽きてしまいます。 ご褒美の越後山行の後は、少しばかりの育爺、それも直ぐに飽きてしまいます。あれ程の酷暑も一雨で風に秋の肌触りを乗っけて来たような今朝、山に出かけて見ることにしました。 ここの所、山からも遠ざかり気味、体が完全に鈍っているので、そのリハビリも兼ねて、目指すピークは大室山に決定! キャンプ場は夏の名残を惜しむ親子の朝ごはん仕度が始まっている。山まだ雲の中、次第に雲の取れることを願って歩を進める。 でも、賑やかさはそこまで、この季節、取り立てて売りの無いこのコース、登山者が少なく、マイペースを通せて嬉しい。 犬越路までは黙々と登るだけ。妙に息切れします。運動不足と体重増加は、もろに出てしまいます。しゃぁ~無い、今日はこのペースで登るしかない。 標準タイム(?)オーバー気味で犬越路に到着、檜洞を眺めながら一息つく。そう言えば去年、蛭ヶ岳の帰り疲れてパスしたリベンジでもあるのだった。 ここから500mの登り、息切れしながらも所々展望があって久しぶりのクリアな富士山を見ることができ、青空のように気持ちもスッキリ、 今朝方の雨で濡れた草々(タカネコウボウ、ヤマヌカボ?さっぱり?)の間にヤマジノホトトギスが所々に顔を出して、 如何にも深窓の美少女のように慎ましく励ましてくれます。ブナ林の姿も程よく、ツツジだけじゃない西丹沢の良さを知らせてくれます。 なのに、今独り占め、喘ぎながらも贅沢な時間を噛み締めて高度を上げていくと、アザミ(ホソエノアザミ?)が路を塞ぎます。 満開はもうちょっと先のよう、シロヨメナとヤマトリカブトの群落に出会うと尾根の分岐、トリカブトの花が咲き出しています。 富士には雲がまとわり付いたようだが、一人ランチで秋の色、紫に浸れて、極楽極楽である。 きょうはここまで!三角点に挨拶して、白石峠に下るのを止めて、お昼寝を愉しむ事にする。(08/27) |

|||||

|

|

|

|||

| ガスが上がるのを信じて、 | 犬越路から南方向を見ながら一休み | ||||

|

|

|

|||

| 久しぶりのクリアな富士山 | 道案内するかのように点々とヤマジノホトギスが | そんな素敵な山の小径 | |||

|

|

|

|||

| 山でのコーヒーブレイクは格別 | ヤマトリカブトが咲き出しました | ホソヘノアザミも咲き出しました | |||

長岡からの花火見物のお誘い、今や天下の素浪人、これまで何度かチャンスを無にしていたので、いそいそと出かけてきました。 長岡からの花火見物のお誘い、今や天下の素浪人、これまで何度かチャンスを無にしていたので、いそいそと出かけてきました。成る程、こんな感じなのかと納得、人ごみの凄さも併せて、体感したのでした。 そして、ついでに千葉からはなかなか遠い二王子岳へ行く事にしました。 今回は贅沢に月岡温泉を起点にして登る事に。 朝食が7:30なのでどうしても登山開始が9時近くになってしまい、遅めなのが難点なのだが、ピストンのコース、大丈夫とふんで出発。 二王子神社にご挨拶、トイレを済ませてから、杉木立の中、小川に沿って登っていきます。 この日も蒸し暑く、薄暗い杉林は鬱陶しい一語、ひたすら行道です。思いのほか良く歩かれている路で、しっかりしています。 新潟のひとに愛されている山なのであろうなあと感ぜられました。一合目、二合目・・と道標もしっかりついて、単調さを励ましてくれます。 五合目の定高山で大休止、コーヒーブレイクとする事にしました。なにしろ汗かきまくりで熱中症気味、慌てる必要はありません。 バテ気味なので荷を軽くしてリ・スタート。その為かその後の行程は左程苦労せず、高度を距離を稼いで行きます。 最初の小さいお花畑に出ると、やっと鬱々した気分から解放され、ガスがちながら展望が愉め、草原を渡る風を体感、いい気持ちです。 ニッコウキスゲ、イワイチョウ、コバイケイソウが咲いてます。 そしてアンテナある場所に辿り着くと、そこが奥の院跡、北側に進路をとると、その先の笹原を通してオレンジのカマボコ形の避難小屋が視界に入る。 その先が三角点と山頂表示杭と「青春の鐘」でありました。 ただ、売りの「飯豊連峰展望」はペケ、けれど山の深さ、緑の濃密さを大いに感じて、雲行きの怪しさを感じ、そうそうに下山する事にしました。 が、時既に遅し、お花畑で降り出したかと思ったら、一気に土砂降り、追い立てられながらの、雨の下山行となってしまいました。 もう少し味わいながらと思っていたので残念、早い出立であれば、ここに問題点ありということでしょうか。 また月岡温泉、連泊でビールと温泉、何も文句のつけようがありません。(08/08) |

|||||

|

|

|

|||

| 二王子神社 | 三王子神社 | 奥の院跡 | |||

|

|

|

|||

| 山頂避難小屋 | 二王子山山頂 | 山頂より飯豊山を望む | |||

|

|

|

|||

| 少ないながらニッコウキスゲ | コバイケイソウ | イワイチョウ咲く池糖 | |||

7月も終る寸前、山行きが実現しました。 7月も終る寸前、山行きが実現しました。某山岳会の鳥海山山行に混ぜてもらって行って来ました。 今年は東北地方、日本海側が天候不順で、どうなるのやらと心配してましたが、雨あり、曇りあり、陽射しありのまずまずの天気でした。 池袋を夜行バスで発って酒田に、そこで朝食をとって、タクシーで大平登山口へ。 伝石坂を登りきると勾配が緩み湿原が表れて来る。ハクサンシャジン、シロバナトウウチソウ、ヒナザクラ、ニッコウキスゲ、ヨツバシオガマ コイワカガミ、イワイチョウ・・と枚挙にいとまがない。 御浜小屋でランチ。鳥海湖付近の雪の量が4年前7/3日の時と全然違い、印象もかなり違った感じがする。 ここで、雨が本降りの様相、雨仕度で外輪山を巡るコースに向かう。 前回はイワウメが岩肌に張り付く様が印象的だったが、今回はチョウカイフスマに出会うことが出来、うれしい限り。 それと、コバイケイソウが一際白さを目立たせ、鳥海の外輪の峰から日本海に続く斜面一直線に咲き落ちて様は見事の一言、 違った印象を与えてくれ、何度でも足を運びたい山であることを再認識したのでした。 大物忌神社御室小屋で一泊、今シーズン一番の混み様とか、一人当たり60cm位のスペースで夜を過ごす事になりました。 翌朝、朝飯前に新山のピークを踏んで、朝食6:30頃小屋を発ちます。 伏拝岳から薊坂おりて湯ノ台温泉を目指します。薊坂入り口小雪渓が始まる辺りで悪天候に、視界が極端に悪くなり渡るポイントを見失う。 前夜の雨で踏み後もかき消され、暫し立ち往生。雪渓を下らず、横切って向こうの地点で、取り付き点を探すことにする。 そして、下降ポイントを発見、その道に導かれて大雪渓へ。この頃から、ややガスも晴れ、快適に雪渓を下って河原宿小屋に到着。 小屋前を小川流れるいい小屋なのだが、閉鎖中、残念な気がする。ただ、あと一時間の滝の小屋まで林道が走っているので仕方ないのだろう。 ここでランチして、鳥海山荘まで下るのだが、滑りやすい石のゴロゴロした歩きにくい路、展望もなく蒸し暑く、一番難儀した路だったかも知れない。 それでも、小奇麗になった鳥海山荘の温泉に浸かってビールを飲めば、全てがOK!、愉しい山行でした。(07/27.28) |

|||||

|

|

|

|||

| 御浜小屋目指して | 鳥海湖 | ||||

|

|

|

|||

| 新山目指して | ハクサンイチゲ咲く路 | 振り返れば日本海 | |||

|

|

|

|||

| イワブクロ咲く・・・ | 海まで続くか・・コバイケイソウ | そしてチョウカイフスマが | |||

|

|

|

|||

| ヨツバシオガマとコバイケイソウの咲く路 | 新山と七高山 | 大物忌神社 | |||

|

|

|

|||

| 大雪渓 | 河原宿小屋がぼんやり | 鳥海山荘からの鳥海山 | |||

|

|

|

|

|

|

| ハクサンシャジン | シロバナトウチソウ | シロバナニガナ | イワイチョウ | マイズルソウ | クルマユリ |

|

|

|

|

|

|

| アカモノ | チングルマ | コイワカガミ | ヒナザクラ | ミヤマリンドウ | ハクサンフウロ |

|

|

|

|

|

|

| トウゲブキ | イワギキョウ | ハクサンシャクナゲ | ミツバオオレン | アオノツガザクラ | ミヤマキンポウゲ |

越後の用事の次は相模からの呼出状。 越後の用事の次は相模からの呼出状。戦国の謙信も斯くの如きと一人悦に入りつつ、上越、圏央道と繋ぎ、相模湖より大山越え、ヤビツ峠を越えて小田原入城(?)しました。 さて、不老山ではサンショウバラが咲いているとのネット情報、これは行かずば成りません。 昨年12月登った折には林道が崩壊していた事を気にしつつ、中島貯水池(八重桐の池)からスタート。 林道はすっかり修復され、間伐作業中のよう、おかげで登山道は通行禁止、林道をひたすら歩くことになってしまった。 そして、富士山の展望地に辿り着くと、サンショウバラが花を付けて迎えてくれました。 今日の富士山をしっかり目で捉えてから不老山頂をのぞいて見ると、こちらも花を付けてお出迎え、良き哉。 さて、まだ7時半頃、前回行く事を止めにした湯船山に足を延ばしてみる事にする。 世附峠まで180㍍ほどのいっきの下り、この登り返しが嫌で止めにしたんだっけ。 でも、この峠からの路が、なかなか素敵。サンショウバラの丘と名付けられたそこは見晴らしも良く、サンショウバラも群生、 良き哉、良き哉です。 惜しむらくは、満開時が過ぎていたことでしょうか、ともかく足を延ばすべきところでした。 サンショウバラのトンネルを抜けながら更に進みます。 一度下って高度を上げ、850㍍辺りからブナ林が現れ、なんとも気持ちよい路が続いているのです。 巨樹も多く見かけ、若いブナ林は新緑の輝きを放ち、所々に見かける山ツツジが、その緑陰にアクセントを付け、更に光のシャワーが降り注がれる。 表現しつくせない、その様は、只々、訪れた事に、巡り会った事に感謝するばかりである。 そして湯船山頂上に到着。静かな三角地点である。9時50分ここでランチをとることにする。 その間、一パーティーが通過する。他にも何人かとすれ違う。人気のコースなんだと知らされる。 どこから入山するんだろうと気になる。(帰ってからリブルさんのブログを見て納得、明神峠入り口へのバスがそんなに混むんだ!) 帰りは峰坂峠から林道へ下りる路を探すが判然としない。緩斜面という事と距離が離れていないこともあり、適当に下っていくと荒れた林道が出現。 世付峠方向に歩き出す。そして山口橋分岐する林道入り口に達するも、ここも通行禁止の表示があり、すでに入り口付近が崩壊ぎみ。 引き返す覚悟で進んでみる。なんとか人間が通る分には不都合は無い道が続く。 が、690㍍峰の手前で大崩落があり頂上を踏む迂回路を通り抜けねばならない。 丹沢の林道はあっちもこっちも、そんな状態で、修復が追いつかないのが、現状なのであろう。 異常気象と過疎化のダブルパンチ、考えさせられた山行でもありました。(06/05) |

|||||

|

|

|

|||

| 2012.12.08の登山口の様子 | 2013.06.05の登山口の様子 | きょうの富士山(雪が消えかけている) | |||

|

|

|

|||

| サンショバラ三態 | |||||

|

|

|

|||

| 行く手の湯船山 | 振り返れば不老山 | 湯船山山頂 | |||

|

|

|

|||

| フジイバラ | 山ツツジの映える頃 | ブナの若木の新緑 | |||

恒例の越後からの招待状、そのついでの立ち寄り登山、今回は坂戸山にしてみました。 恒例の越後からの招待状、そのついでの立ち寄り登山、今回は坂戸山にしてみました。ただ、案の定、既にカタクリの花は終わっていて、ややがっかり。(その分静かで良かったですけど) それでも、展望が得られ越後の山々を堪能する事ができ、タニウツギやナナカマドの花が慰めてくれ、それなりに愉しむ事ができました。 また、花の見足りない分をと雪国植物園に足を延ばしました。 やはり春の花は終わっていましたが、ここでもヒメサユリが咲き出し、しっかり、答を頂きました。(05/24) |

|||||

|

|

|

|||

| 守門の方向を望む | 金城山から越後三山へ | ナナカマドの花と谷川連峰 | |||

|

|

|

|||

| タニウツギ | ウゴツクバネウツギ | コイワカガミ | |||

|

|

|

|||

| オオタチツボスミレ | チゴユリ | イカリソウ | |||

|

|

|

|||

| ヒメサユリが咲き出しました(雪国) | エビネ(雪国) | カキツバタとサワオグルマの競演(雪国) | |||

あまりに、草木に無知なので、野草塾なるものに顔を出してきました。 あまりに、草木に無知なので、野草塾なるものに顔を出してきました。その復習がてら、名前と写真の一致したものをアップしてみました。 所は日光・戦場ヶ原、やっと草木が萌え出る季節、まだまだ花の数が少ないながら、 カッコーが鳴き、ミソサザエが囀る、とても気持ちの良い空間でした。 都心の小学生の団体さんで少々騒がしかったけど、それも風景の一つ、 こんな山歩きも、珠にはいいものです。 (05/20.21) |

|||||

|

|

|

|||

| 小田代ヶ原 | 萌え出る白樺 | 湯ノ湖 | |||

|

|

|

|||

| オオカメノキと湯ノ湖 | 湯滝 | 戦場ヶ原 | |||

|

|

|

|||

| サクラスミレ | ツボスミレ | タチツボスミレ | |||

|

|

|

|||

| コミヤマカタバミ | フデリンドウ | ||||

|

|

|

|||

| ワチガイソウ | クリンユキフデ | ||||

|

|

|

|||

| セントウソウ | イワセントウソウ | ニシキゴロモ | |||

|

|

|

|||

| エンレイソウ | シロバナエンレイソウ | タケシマラン | |||

|

|

|

|||

| ヤマネコノメソウ | ツルネコノメソウ | イワネコノメソウ | |||

|

|

|

|||

| ヒメイチゲ | ヒメイチゲの果実 | ||||

|

|

|

|||

| ツルキンバイ | ミツバツチグリ | シロバナヘビイチゴ | |||

|

|

|

|||

| クロミノウグイスカズラ | ミヤマウグイスカズラ | ||||

|

|

|

|||

| サンザシ | ウリハダカエデ | シウリザクラの実生の新芽 | |||

日差しが初夏のような強烈さを感じさせる。季節の移ろいの早さに戸惑い気味。 日差しが初夏のような強烈さを感じさせる。季節の移ろいの早さに戸惑い気味。ネット上ではシロヤシオの話題が飛び交い、のんびり構えていると話題に乗り遅れそうな気分になる。 そこで、小田原からの野暮用をいいことに、檜洞丸のツツジの様子でも見に行こうという行動パターンになってしまう。 やや寝過ごしたけど、ともかく早朝に都心を抜け、7時前に西丹沢の登山口に到着。 さすが丹沢、既に正規の駐車場は満杯状態、適当に停めて登山準備にかかる。 キャンプ場の対岸あたりにヤマツツジがきれいに咲いていて心躍らせてくれる。すぐツツジ新道に入って黙々と登る。 足下にはクワガタソウが咲いている。新緑がなんといっても気持ちがいい。日差しがあるので、その緑のグラデーションは言葉では言い尽くせない。 なかなか咲いているツツジを見かけないまま石棚山稜の合流点までやって来てしまう。開花寸前の模様、ちょいと早すぎたかな。 それでも新緑あり、バイケイソウが繁り、キジムシロが彩りを加え、ヤマザクラと富士山のツーショットあり、と愉しませてくれる。 10時前に到着、3時間ほどかかってしまった。ちょっと荷が重い気もするけど、これが現状なのであろう。大室山は止めにしてランチを愉しむ事にする。 今のところ私を含めて4名、この静かさはシーズン前の良さかもしれない。 30分程ノンビリして犬越路に向かって出発、かなり崩壊が激しい。登山道を整備しても整備しても賽の河原の石積み状態なのであろう。 反面景色は抜群、それを愉しみながら慎重に下ります。なにしろ持ち時間は豊富なのだから。 途中、ピンクの花を発見、コイワザクラです。私ににとっては丹沢で初見、感激である。もうシロヤシオへの思いも吹っ飛んでしまいました。 こうなると岩稜歩きも苦になりません。稜線をゆっくりと進んでゆきます。 シロヤシオやミツバツツジも咲いてる木があったりして、慰めてくれます。いいのです、また来ればいいことですから。 そうこうして犬越路に、予定時間より30分程多くかかったようだ。そして後は一気に下りました。(05/15) |

|||||

|

|

|

|||

| キジムシロ咲く | ヤマザクラ咲く | ヤマザクラと富士山 | |||

|

|

|

|||

| 大室山への道 | コイワザクラ | ||||

|

|

|

|||

| ワチガイソウ | フデリンドウ | クワガタソウ | |||

|

|

|

|||

| ヤマツツジ | トウゴクミツバツツジ | シロヤシオ | |||

やや山から遠のきつつあるこの頃、今日はいい天気、明るい陽光の下の新緑を見たくて、そんな山を探す。 やや山から遠のきつつあるこの頃、今日はいい天気、明るい陽光の下の新緑を見たくて、そんな山を探す。すると、ネット上で大菩薩の話が、そうだ、大菩薩へ、丹波から入れば十分欲求を満たしそうである。 前回、牛ノ寝通りが愉しめたので、今回のコースは丹波大菩薩道を行くことにする。もちろん今倉山(サカリ山)経由で。 丹波山村駐車場に車を置いて歩き出します。まず高尾天平へ。予想通り気持ちよい道です。そして思った以上にしっかりとした道です。 どうも一帯を公園化しているようで登山道が組み込まれている事が天平(でんでら)に着いて悟りました。 なんと車道が取り付けてあったのですから。ちょっと興醒めではあります。ままよ、ともかく先に進みます。 天平の名の通り、平らな部分が藤ダワ直前まで続きます。そこから追分までの道、巨樹が目につきます。木肌の具合、イチイカシかな? そして追分から今倉山へ尾根道を辿りながら進んで行きます。マーカーもあまり無く、道も判然としなくなります。 ヤブ漕ぎになり、今話題のダニの心配を少々。山頂近くなるとアセビのトンネルに。 ちょうど花を付けていて、いい感じなのだが木の上の方に花があって、下から見ずらい。ましていい画が撮れないのが悔しい。 山頂は三角点があるだけ。小さい木札サカリ山がぶら下がっているのみ、展望も利かず長居には向いてないようです。 更に大菩薩方向に尾根を下って行きます。殆んど鹿道、ヤブの隙間を縫いながら進みます。幸い急勾配が無いのが救い。 そんなこんなで登山道に復帰した所がノーメダワ、けっこう時間を費やしたようで11時近く、ともかくここで一腹することにします。 なんとも気持ちの良い所、今日は風も無く陽射しあり空気も澄んでいて、ヤブ漕ぎの後ということもあり、マッタリしてしまいました。 コーヒーを淹れて、ランチをとって、フラフラ散歩して一時間、お一人様も通りかからず、もう大菩薩嶺に行く気が失せました。 景色は良いだろうけど、行って戻って忙しくするより、今のグウタラが千金の値に思えて、計画変更、ここを到着点とすることにしました。 帰りものんびりと、藤ダワから貝沢川に出て、ぐるっと回り込んで、朝の起点まで戻ったのでした。(05/08) |

|||||

|

|

|

|||

| 高尾天平への道 | 熊倉山方向 | 巨樹(イチイカシ?)を横目に | |||

|

|

|

|||

| フモトスミレ | ヒトリシズカ | ニリンソウ | |||

|

|

|

|||

| エイザンスミレ | アセビ | R411脇の藤の花が盛り | |||

|

|

|

|||

| 雲が面白くて(ノーメダワにて) | ノーメダワ | 今倉山(サカリ山)頂上 | |||

久しぶりで、団体さんで甲州高尾山に。 久しぶりで、団体さんで甲州高尾山に。勝沼ぶどう郷駅からタクシーで大滝不動尊へ。本堂の脇の道を登る。大滝なるほどいい滝である。水量があれば更にと思わせる。 甲斐御岳神社によって富士見展望台へ、ちょっと春霞がかかっているけど、大きな富士山が迎えてくれました。 山火事の跡が未だ残り、それによる展望が売りとなって人気のコースらしい。我々のグループ以外にも次々と団体さんがやってくる。 これはこれで、何故か楽しい、ウキウキする。普段人の居ないコースを選んで単独行する反動なのかもしれない。 見晴らしはいいけど花が少なく、やや趣に欠けるようでもある。 山名表示板がある中央峰は大混雑、そそくさと記念撮影をして先に向かいます。 大人数のランチ場所が見つからず大滝林道で展開する事になりました。 林道からの下りが急降下、反対コースをとると結構なアルバイトを強いられそうです。 大善寺が近くなって遠めにシロヤシオかなと思わせる木々が目立つ。 近づいてみるとマルバアオダモ(実は家に帰って判明)の群落、白い花が新緑に映えて実に美しい。今日一番の印象的な花となりました。 大善寺からのぶどう畑の中を歩く道も捨てがたい。 栽培農家の方にデェラウェアの発芽状況の話を伺い、一つ賢くなった気分で駅に向かったのでありました。(04/14) |

|||||

|

|

|

|||

| 勝沼ぶどう郷駅から南アルプスがよく見えます | 大滝不動尊、水は万物の始原 | 富士見台からの富士山 | |||

|

|

|

|||

| 甲州高尾山への稜線 | 滝子山とマルバアオダモの花 | 白い花のトンネル | |||

|

|

|

|||

| 早や、ヤマツツジも | リンゴも花を付けてました | 二枚の葉の後に房の原型が出るのだと言う | |||

またまたWEB上の記事に刺激を受け、川乗山へ、今回はアカヤシオ咲く真名井北稜コース。 またまたWEB上の記事に刺激を受け、川乗山へ、今回はアカヤシオ咲く真名井北稜コース。初めてなので、おとなしく真名井橋から鉄塔をトレースする事にしました。 登り口から道端はスミレロード。がしかし、シャッターを押すのを自重。 まだ、歩き出したばかりだし、何より日陰でほの暗い、いい画を撮れるはずが無い。目に記憶(?)しながら尾根を目指す。 20分ほどで尾根上に到達したようで、ここからゆるゆると登っていく。 この季節まだ木々は葉を付けていないので平行する赤杭尾根を見ながらの、点々と咲くヤマザクラを愛でながらの登山、楽しいひと時です。 やがて、鮮やかな緋色が飛び込んできます。アカヤシオというよりはミツバツツジのほうでしょうか。 まだ、咲き始めと言う感じ。これから一週間がいい感じなのかな。やがてアカヤシオも見かける。 全山、緋色と言う訳にはいかないけれど、今年も会うことができて嬉しい限りです。 1002m峰、真名井の頭を経て赤杭尾根へ、そして川乗山に到着です。な、なんと、一月間に三度、来た事になりました。 今日は晴れてます。周囲を見渡し奥多摩の山々を実感。それから、10時過ぎ、ちょっと早いけど、お湯を沸かしてアンパンをかじることにします。 こ一時間のんびりしてから、踊平まで下ります。そこから車を置いてある奥茶屋までは、一人スミレ観察会。 スミレも入れ替わっていて、先週良く目にしたフイリヒナスミレからナガバノスミレサイシンが目立っているように見えます。 だが、言ってしまえば、良く分からないのです。誰か教えて! そんなこんなで、車に辿り着いたのが午後3時頃、8時間半、たっぷり山で遊んだのでありました。(04/12) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 真名井北稜から御前山方面 | 少し雪が残る川乗山への道、三ツドッケがキレイ | 日向沢ノ峰への道 | |||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 大丹波川沿いのニリンソウ | 大丹波川ぬ金の山の斜面、芽吹き | ||||

土日の荒れ模様情報に、お出掛けを即されて、お花見でもしようかなと、軽い気持ちで家を出る。 土日の荒れ模様情報に、お出掛けを即されて、お花見でもしようかなと、軽い気持ちで家を出る。海沢のカタクリ山は如何かな、今年はカタクリに出会っていないし、よしそこに決定! そんな訳でカタクリ山へ。白丸駅に車を停めて、遊歩道を歩き、いよいよ分かりにくい交差点、やはり間違いました。 結論的に言えば水力発電所の導水管辺りを目指せば良かったのだが、 朝早いとまだ開花してなくて目立たず見過ごし、山ノ神を祀った祠のあるピークまで登り詰め、結局集落をひと回りしてしまった。 この時点で気力が失せ天地山までアタックを放棄、なんとも見事な軟弱ぶりを露わにしたしたのでありました。 カタクリは終盤にさしかかっていましたが、まだ十分、アズマイチゲとの競演を愉しむ事ができました。 ランチは奥多摩湖畔で、あわよくば桜を見ながら(これはハズレ、咲いてませんでした)、のんびりランチを頂き、 周遊道路を偵察(こちらも、桜開花ならず)、帰路へ。途中小峰公園は、と思いつき、そこによって桜見物して帰ってきたのでした。(04/04) |

|||||

|

|

|

|||

| 数馬峡 | エイザンスミレ(遊歩道で) | ニリンソウ | |||

|

|

|

|||

| カタクリ山を望む | カタクリ | アヅマイチゲ | |||

|

|

|

|||

| ヒナスミレ | フモトスミレ | タチツボスミレ | |||

|

|

|

|||

| ミツバツチグリ | 小峰公園にて(大岳山を背に) | ||||

WEB上でハナネコ情報、スミレ情報が行き交っている。 WEB上でハナネコ情報、スミレ情報が行き交っている。やや、出だし遅れ気味の当方、ならば、と出かけて見る事にしました。 場所は大丹波川周辺。曲ケ谷沢から川乗山を目指し、獅子口小屋跡を周回するコースに決定。 林道、奥まで車を乗り入れて出発です。釣り人がチラホラ、釣りが解禁され、釣り人にとっても待ち焦がれた春到来なのでしょう。 こちらも、負けじと春の花探しに。林道をはずれ川沿いに行くと、早速ハナネコノメ、ヨゴレネコノメ、コガネネコノメのお出迎えです。 嬉しくなってしまいます。ただ、生憎の霧雨、光が足りません。手持ちだとどうしてもブレル。技術不足が否めません。 ままよ、この山全体の春の息吹を感じられればそれで良しとしよう、と負け惜しみ。 這いつくばって花とニラメッコしながら歩を進めます。居るのは私一人、許されるのです、そんな独演会も。そして、これがたまらない。 出会いで、曲ケ谷沢に入っていきます。もう廃道にするつもりか、手が入っていない。慎重にゆっくりと遡行する。 雪が残っていたりして深山の雰囲気。気になるのが石積みの遺構。源流近くまで累々と続く。かっての水口やワサビ田であろうか。 何時頃までここに、人の営みがあったのであろうか、思わず想いを馳せてしまう。 ここのところ、朝鮮式古代山城巡りをしているせいか、石垣についつい反応してしまうZIOめではあります。 川乗山はこの間(03/06)とは大違い、展望無くガスの中。それでもハイカーは次々とやって来ます。 汗をかいた身には寒いです。手もかじかんでいます。ランチをそそくさとかたずけ、さっさと下ります。 獅子口小屋跡への道は良く踏まれていて迷う事無いいい道です。獅子口は水源なのですね。こちらもワサビ田の石積みが続きます。 作業小屋辺りではスミレが一杯、独り占めの感を味わってしまいました。 そんな訳で、コミコミで七時間、山で愉しませてもらいました。(03/30) |

|||||

|

|

|

|||

| ハナネコノメ | ヨゴレネコノメ | コガネネコノメ | |||

|

|

|

|||

| フイリヒナスミレ | エイザンスミレ | アオイスミレ | |||

|

|

|

|||

| ヤマエンゴサク | アブラチャン | キブシ | |||

|

|

|

|||

| 曲ケ谷沢 | 山城の水口を彷彿させる石組 | 霧中の川乗山 | |||

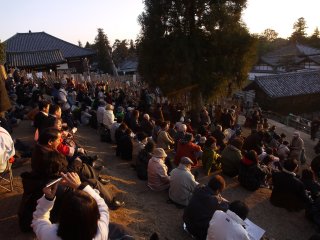

毎年、3月に入ると、東大寺のお水取りに行きたいなぁ~と思っていた。 毎年、3月に入ると、東大寺のお水取りに行きたいなぁ~と思っていた。そして今年、その機会が訪れた。その条件はいろいろあるけど、ともかく参籠見学することができた。 そこで、その様子を順次紹介してみる。 毎年、欠かす事無く1261年続けられている二月堂のお水取り、その行の期間は2/26日の総別火入りから数えても3/15日までの18日間続く。 その内の12日の日がクライマックス、この日を前後に挟んでの見学になった。 3月11日 午前中、奈良に到着、東大寺にいる知人に挨拶して、これからのレクチャーを受ける。 5時位に見学場所に入れば十分との事、それまで奈良の街をぶらつく事にする。 いつも通り過ぎる依水園・吉城園によって、その後なら町をぶらぶら歩き。 4時頃、東大寺に戻って二月堂下の左前列、竹矢来の側に陣取りし日暮れを待ちます。 5:45分頃、夕日が大仏殿の鴟尾にかかり、綺麗です。 19:00、初夜上堂、松明が上がり始めます。そして次々に10本の松明が北回廊を上るのです。 時間にして30分程の光景でしたが満足でした。勿論、行は午前零時まで続いてはいるのですが、今夜は旅の疲れもあり引き上げることにしました。 3月12日 今日も東大寺に。この日は、ご存知「お水取り」の日、人出の多さを考え昨日より早めに二月堂前に並ぶ事にする。 それでも午前中は時間がある。また、なら町を歩く。昨日、元興寺の小塔院で出会いがあり、その辺りを再訪。 元興寺はいい。飛鳥寺の系譜を引くその由緒といい、今は礎石のみを残す佇まいといい、とにかくいい。 その後、かってその元興寺の子坊ともいわれる十輪院へ。そこの石仏龕にお会いする為。 これもいい。以前より格段によく迫ってくる。奈良の木の仏の中で、ちょっと別空間を漂わせている。宋朝仏画の影響のある鎌倉期の作とか、うん~。 そして、1時半ごろには東大寺境内に戻って待機します。今日は入場券を持っていないと二月堂に近づけないのです。 夕日が綺麗です。人出は徐々に増し既に立錐の余地もないほどです。 19:30、初夜上堂。今日の松明は籠松明です。火事の恐れを抱かせるほどに燃え盛ります。 11本の松明が駆け上がり、どよめきの中で終焉。予定では朝4時まで付き合うつもりが、人の多さにもめげ、帰ることにする。 3月14日 昨日は気分転換、馬見古墳群巡り。そのうちブログで、という事で、今日は行の最終日、今日こそ韃靼まで見るつもりである。 午前中は佐紀楯列古墳群を巡り歩いてから16:00頃二月堂前、今日は少し後方に下がって全体が見える位置にする。 18:30 初夜上堂。今日の松明はしりつけ松明。10本の松明が続けて上がり、二月堂正面回廊に勢揃い、その様は圧巻です。 炎の行も10分弱で終りとなります。ちょっと虚脱したような気分の中、見終えた善男善女たちは燃えさしを拾い春の訪れを確信して家路につきます。 一部は本堂に。その流れに従いつつ、本堂脇の茶屋で腹ごしらえ、うどんとまき寿司をお腹に入れます。うまかった! そして、内陣へ。神明帳が読み上げられています。趺坐し目を閉じ、意味判読を捨て音楽のようにその中に浸ります。 ほら貝の吹き合わせも、ジャズのセッションようで刺激的である。咒師の祈願の鈴の響きも霊を呼ばわる響きとなる。 「はしり」はじまり闇の中に動きがでてきます。そして「韃靼」、堂内を炎が踊ります。 00:25の下堂で、今回のお水取り見学を終了する事にしました。練行衆は大変でしょうが見学する方も大変、疲れました。 |

|||||

|

|

|

|||

| 春を告げるお水取りに相応しい佇まいです | 若狭井に長けかけられた松明 | 梅の花が北回廊を飾ります | |||

|

|

|

|||

| 開場を待つ二月堂前 | 開場後、まずは夕日見物です | 大仏殿の鴟尾に夕日が落ちる | |||

|

|

|

|||

| 3月11日の初夜上堂 | |||||

|

|

|

|||

| 3月12日の初夜上堂 | |||||

|

|

|

|||

| 14日の初夜上堂 | |||||

季節は移ろい、早啓蟄。虫どもも動きだすなら、誘われて我もと言う感じで、山に向けてソワソワ。 季節は移ろい、早啓蟄。虫どもも動きだすなら、誘われて我もと言う感じで、山に向けてソワソワ。ちょうど寒気も抜けて山日和、何処に行くか迷う所、川乗山の赤杭尾根を歩いてなかった事もあり、それに決定! 鳩ノ巣駅に車を置いて起点とする。ここは駅の側で無料、トイレ完備と私のようなものにとって誠に重宝、感謝である。 7:00スタート、天気上々、時間はタップリ、山の神合流点までストレッチがてら林道をユルユルと辿ってみる事にする。 スギ花粉のシーズン、林道から杉ノ殿尾根が赤茶けて見える。植林された杉が、たわわに花粉を纏い放出せんとしている様が見て取れるようである。 こんな感触も、こんな歩き方の所為かもしれない。登山道との合流点、山ノ神までたっぷり一時間掛かってしまった。 そこから登山道へ。巻き道を通り舟井戸に、この辺りから雪を見かけ、落ち葉との対比が愉しい。まもなく主稜線に行き着く。 そして川乗山頂上到着、10:15くらいか。やはりまず富士山を確認してしまう。クリアである。 ランチに早いけれど少し長居するつもりで、コンロを取り出し湯を沸かします。甘々コンデンスミルク入り特製コーヒーの出来上がり。 今日は昨日までの北風も無く、じっくり奥多摩の山々を見渡しながら、コーヒーをすすり、ランチパックをパクつき至福の時間である。 人気の山だけに二人、一人、二人とやって来て、去っていく。かまびすしい団体さんでないと、互いに二言三言、情報交換する様は好ましいものである。 一時間程ゆっくりして下りる事に。赤杭尾根への道を辿る。曲ガ谷北峰で長沢背稜に別れを告げ下り始めます。 ところどころ凍結、面倒でもアイゼンを装着して、確実に下っていく事にします。 雑木の中を通り抜け、展望の開けたところからは奥多摩三山を味わう事が出来、穏やかないい道です、赤杭尾根は。そんな感想をもちました。 古里駅で鳩ノ巣駅まで戻って、家路についたのでありました。 車とバス、および鉄道との併用、この頃、ZIOめのお気に入りであります。(03/06) |

|||||

|

|

|

|||

| 川乗山からの富士 | 奥多摩の山並み | ||||

|

|

|

|||

| 川乗山頂上への道 | 曲ガ谷北峰からの南ア | 赤杭尾根から大岳山方面 | |||

|

|

|

|||

| 雪残る雑木林が好ましい | 飛散寸前の赤茶けた杉林 | ||||

ここの所、古墳めぐりなぞしているうちに山から遠ざかる事ひと月ばかり、里はヌクヌクして、なかなか山まで足がのびません。 ここの所、古墳めぐりなぞしているうちに山から遠ざかる事ひと月ばかり、里はヌクヌクして、なかなか山まで足がのびません。それではと、腰を上げた地が小田原、愛鷹山でも行ってみるか、ということになりました。 手軽な十里木からのコースを選択、北面なのでどの程度雪が残っているのか、とりあえず歩いてみる。 ヘリポート辺りでアイゼンを装着、後は、ほぼ一気登りという感じになる。 流石にアクセスの良い富士見の山、足跡がたくさんあって、安心して道を辿ってゆける。雪も程良くあり、凍結部分があるも、さほど問題なし。 今日は暖かいせいか、富士山に雲がまとわりつき、全容姿拝見は無理のようだ。 それでも、姿を現すと雄大である。何といっても宝永火口がはっきり見えて印象的である。 2時間弱で三角点のある越前岳頂上へ。木立越しでしか富士山が見えないのが、ちょいと残念。 霞みがかってて駿河湾もイマイチである。 少し黒岳方向に足を運んでみる。こちらには足跡があまりない。いい雰囲気である。 なれど富士山はすっかり姿を雲の中に隠し、富士見台に行くモチベーションが萎えてしまう。車も十里木に置いていることだしと言い訳、帰り仕度になる。 結局、昼飯前に山を降りてきてしまう。5組程の登山パーティーとすれ違って、先ほどのヘリポートへ。 そこで、ゆっくりとランチをとって、帰路につきました。(02/28) |

|||||

|

|

|

|||

今日の始発点は小田原、富士山が綺麗に見えておいで、おいでをしている。 今日の始発点は小田原、富士山が綺麗に見えておいで、おいでをしている。それでは、どの辺りで富士見をしようかと、思案の末、手軽に道了尊から明神ヶ岳を選択。 コンビニで食料、飲み物を仕込み最乘寺を目指す。寺の駐車場に車を置いて、まず入山のご挨拶。 27、28日と例大祭だったらしく、その雰囲気を残している。 案内板に導かれて登山道へ。2000年5月以来12年ぶりである。 12仏を越し鉄塔を越し、林道を跨ぎ、避難小屋を越すと、展望が開けて愉しい路が始まります。 今日は、晴れて風なく絶好の山日和。日の出には遅すぎたけど、左手に朝陽が相模湾に照りかえり、美しい。 後ろは目立つ大山を前面に丹沢の山々が連なります。そんな景色を堪能しながら高度を上げていくと、次第に雪の量が増してきます。 1000m付近で念の為、アイゼンを装着、雪の感触を楽しみながら登っていきます。そして、主稜尾根に。 突然、眼下に箱根の町が、山が広がります。勿論、富士山もで~んと。 まるで、北アの常念乗っ超えからの槍・穂高展望のようなインパクトを与えたのです。 前回はそんな印象がないのに。今回の景色がクリアに見えた為なのかもしれません。富士山の右肩には南アの主峰が顔を出している。 先客一名、地元の方、あの大雪の日ここを目指したが股までのラッセルを強いられ途中で断念したとか。二週間経ってもこの雪、宣なるかなである。 去りがたい景色、菓子パンをかじりつつ休憩、なんとも贅沢な時間でありました。 小一時間程のんびりして帰ることにします。帰りのコースは先ほどの人が辿ったという奥の院へ抜けるコースをとる。 こちらの方が雪の量が多く、30cmは有にあるようだ。その雪が消える辺り、奥の院も間近になる。 奥の院の裏手の山茶花が綺麗に咲いていて印象的、安全のお礼を言って最乗寺を後にしたのでした。(01/29) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

今年は例年より寒く、花も遅れ模様だという。 今年は例年より寒く、花も遅れ模様だという。咲き始めているだろう宝登山の蝋梅も、満開には程遠いかもしれないと思いつつも、その思いに惹かれ行ってみることにしました。 普段は近づかない長瀞駅周辺、今日は駅を起点にのんびり歩いてみようという腹積もり。 トイレ等万端済ませて、7時半頃歩き出す。いつもは賑やかなこの辺りも静かである。 ヤマトタケルを祀るという宝登山神社にお参りしてから脇の林道をゆっくりと行きます。高度を上げるに従い山並みがひろがります。 荒川を挟んで外秩父の山々と呼ばれる山並みが見えてます。 高度を更に上げていくと、その山並みの上に三角錐の山の姿が、武甲山でしょうか。 ロープウェイ頂上駅では更なる展望が得られる。まず始めにランドマーク両神山が目に飛び込んでくる。 そこから反時計方向に目を転じると甲武信岳など奥秩父の山並みが、そして重なるように雲取山に続く長沢背稜の山々が目に入る。 蝋梅はというと幾つかの木に一輪二輪、まだまだのようだ。 まず、奥の院にお参りする。社は住吉造りか、簡素な趣がある。そして宝登山頂へ。 その斜面の蝋梅が程良く咲いていた。嬉しい!これで今日の企画大成功という感じ。 暫し、近景の蝋梅と遠景の山並みを愉しんでから、野上峠に下ります。 北西斜面になるため雪が氷化して残っているので念の為、アイゼンをつけます。 林道に出た辺りから出会う人が多くなり、このコースが人気の長瀞アルプスだったことを思い起こさせられました。 なるほど、雑木林を抜けるいい道です。程良く雪も残ってたりして、冬のハイキングにピッタリ。ただ、ちょっとわづらわしい。 それで、天狗山への分岐を辿って野上駅に向かうことにします。途端に人と会うこともなくなり、静けさを取り戻しました。 御嶽山神社にもご挨拶をして一気にくだります。(そうそう、ランチは神社から下った神庭みたいな平坦地でまったりと) それにしても、日本の神々も八百万の神々を三柱形式でお祭りし、山々も、たとえば、両神、甲武信、雲取を三柱と見倣す。 この三尊形式、日本人には見事にハマっているのかもしれない。(01/20) |

|||||

|

|

|

|||

| 長沢背稜と奥秩父の山並みが一直線 | 城峯山の奥に両神山 | ||||

|

|

|

|||

| 蝋梅模様 | |||||

|

|

|

|||

| 蝋梅園からの眺め | 宝登山を振り返って | 宝登山神社奥宮 | |||

天気もいいし、今日は何処に。 天気もいいし、今日は何処に。奥多摩、鳥屋戸尾根から蕎麦粒山へのルートを歩いてないと思い至り、そのルートに決定! まず、東日原の駐車場をめざす。途中、バスを追い越し、さて、折り返すこのバスに乗るのだろうな、時間は余りないぞと思いを巡らす。 案の定、靴を履き、ザックを詰め直しトイレを使うと、もうギリギリ。8:32発奥多摩駅行のバスに乗り込む。 乗客は私ともうひとり、お勤めごくろうさまです。 川乗橋で降車、取り付き口を探しながらゆくと、すぐに小ちゃな標示板を見つけ入って行く事に。(7:50頃) しっかり踏まれていて迷うようなことはない。ただ、植林帯楽しさには欠ける。 その植林帯を抜け雑木になる急登付近が落ち葉で道が不鮮明、唯一アドレナリンが出るあたりか。後は快適な尾根歩きである。 特に笙ノ岩山を過ぎてからの路は東側の展望が開け、快適な路である。大岳山が形よく見える。 いくつかの小ピークを越えて11時半頃、蕎麦粒山へ到着。 何時も誰かがいるのだが今日はいない。北の方向で白く目立っているのは浅間だろうか。 ランチは一杯水小屋でゆっくり取る事にして蕎麦粒を後にする。 仙元峠を確かめて1時頃小屋に、小屋でお馴染みカレーヌードルをつくります。寒~い時にはこれが一番、元気百倍です。 から荷で三ツドッケまでピストン、後は車のある東日原までヨコスズ尾根を下ります。 最初に見えてくる家のおばあちゃんは元気だろうか。見ると洗濯物が干してありました。良かった(*^_^*)。(01/10) |

|||||

|

|

|

|||

| 印象的だった鳥屋戸尾根のブナ | 笙ノ岩山 | 鳥屋戸尾根からの川苔山 | |||

|

|

|

|||

| 蕎麦粒山 | 仙元峠からの浅間山 | 天目山(三ツドッケ) | |||

☆::*Happy-New-Year*::☆ ☆::*Happy-New-Year*::☆あけましておめでとうございます。 皆様は、どんな一年の始まりだったでしょうか。 さほどの計画もなく目覚めたZIOめは、好天気に恵まれるという一日をTV観戦で過ごす訳にはいかないと、出かける準備。 泥縄式に思いついた行き先は筑波山。 なにしろ、武蔵野線とつくばエクスプレス(TX)を乗り継げば2時間あれば登山口に着けるはず、そんな心づもりで出発。 そんな安易さを嘲笑されるが如く、登山口直前での大渋滞、そうです、初詣の名所でもありました。 バス乗車30分の区間を1時間半かけてたどりついたのであります。 なので、お参りしてからと思ったのですが長蛇の列、スルーして奥宮から先にお参りすることにしました。 まさに、老若男女、善男善女に混じって、チョイ悪の私も初登りをしてきたというわけです。 さて、今年は、どんな山と出会えるやら、楽しみな一年でもあります。(01/01) |

|||||

|

|

|

|||

|

|||||