![]()

コロナウイルスの蔓延が治まった訳でもないのですが、我がお出かけ虫がそぞろ動き初めまして、出雲大遠征を敢行してしまいました。 コロナウイルスの蔓延が治まった訳でもないのですが、我がお出かけ虫がそぞろ動き初めまして、出雲大遠征を敢行してしまいました。遺跡・寺社仏閣はマイブログに追々記すこととして三瓶山でのことを書くことにしましょう。 とは言え実はあまりないのです。 登山の予定日、島根上空に寒気が!明け方、激しい雹がフロントガラスを打ち付ける音で目を覚まされました。更に近くで轟く雷鳴! それは予報通りでもありました。当日の登山を断念、周辺観光に切り替えました。 国民宿舎さんべ荘に宿泊、そして翌日、残念ながら雨は降り続いています。 今回は単独でなく連れのいる旅、強硬は避けることにしましょう。 麓を巡る分には弱い雨ならむしろ好条件と、北の原から女三瓶山辺りを逍遥する事にしました。 このコース、中国自然歩道にもなっていて極めて快適、女三瓶山直下が少し急登攀になるだけで、逍遥派にはたまりません。 山頂に至った時は乳白色の世界でしたが、次に(?)期待して遺跡古墳巡りに切り替えたのでありました。 そうそう、さんべ荘の温泉が良かった事と麓の三瓶小豆原埋没林展示施設が圧巻だったことは特記しておかなければなりませんね。(11/11) |

|||||

|

|

|

|||

| 西ノ原からの子三瓶・孫三瓶 | 北ノ原からの男三瓶 | 三瓶自然観からの散策路 | |||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| コアジサイの黄葉が目立つ | 女三瓶山頂展望なし | 皮肉にも「定めの松」辺りで青空が | |||

好天がが続きます。そして寒くなってきました。 好天がが続きます。そして寒くなってきました。紅葉前線が一日ごとに関東の山を駆け下りてきます。出かけたい気持ち、素直に従いましょう。 日原が呼んでる気がします。八丁山経由で鷹ノ巣山にしましょう。 8時前に駐車場に到着、トイレ等身支度を済ませて8時過ぎ歩き出します。 途中駐在所に寄って登山届を出そうとしたら稲村尾根コースが通行禁止の表示、一瞬アレ~!おまわりさんに事情を聞いてみる。 八丁山なら一応なんとか…。紅葉見物で八丁山周辺をウロウロ、あまり無理しないでピストンで下りてきますよ、という折り合いをつけ出発します。 巳ノ戸橋渡り、通行止め表示のトラロープをくぐり、次の分岐表示板の上にのぼる道に足を踏み入れます。 間もなく石積が現れ集落の痕跡が、お墓には昭和十七年と読み取れる刻み跡が、ほんの半世紀で森に飲み込まれていく、感慨ひとしおです。 そこの且つてお家の且つてのお庭を失礼させていただいて先に進みます。 植林帯をひたすら登っていくと自然林帯が見えてきて一安心、針葉樹はほの暗く気持ちが沈みがち、比べると落葉広葉樹は一気に心を開放してくれます。 紅葉は如何に?徐々に高度を上げていくと予想通りの展開になり嬉しくなります。少し展望が開けた所からは石尾根に連なる山々の秋模様が見て取れます。 今日はこの景観を独占する事にしましょう。既に鷹ノ巣山まで行くことは止めにしたので、亀のように進んでも大丈夫、そろりそろりと進みましょう。 やがて、急登をこなしていくと岩稜部に行き当たります。ここを慎重に越して八丁山に到着。ゆっくりランチと致しましょう。 西前方に見えてるのは雲取山なのでしょう。そして下りるだけ、850㍍付近の岩場に立ち寄って天祖山越しに長澤背稜を眺めてから植林帯を下り2時前に到着。 今度は鷹ノ巣山まで足を延ばす事にしましょう。(10/28) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 石尾根・六つ石山 | |||||

|

|

|

|||

| 鷹ノ巣山 | |||||

|

|

|

|||

| 八丁山 | 長澤背稜 | ||||

いよいよ皆がそろりそろりと動き始めたのを感じます。 いよいよ皆がそろりそろりと動き始めたのを感じます。ZIO奴もその機に乗じて動き出さないと世にいうフレイル状態に陥りそうで腰を上げる事にしました。 先ずは自身の体力測定と、雲取山へ。 少しドキドキ、なれどエイ、ヤ―と家を出ちゃいましょう。夜明け前に出発、7時頃鴨沢登山口に到着です。 思えば去年の一月以来になります。 駐車場には既に車は10台程、さすが人気の山です。時間は十分、抜かれながらマイペースで登りましよう。(実際トレランの人も多くその通りになりましたが…) 1000㍍前後の標高では紅葉は未だなのでしょう、道中そんな感じでした。 ブナ坂を越え石尾根に飛び出すと気分は一変、やっぱり好きですねぇ石尾根は。まだ先は長いのですが見通しも立つので一安心です。 今日の富士山はひときわ美しく輝いていて嬉しく心はしゃぎます。 カラマツ谷ルートは通行禁止、いつまで続くのだろう。ヘリポートを過ぎ奥多摩小屋に近づくと巨大な白い梱包物が幾つも、そして小屋は撤去されていました。 テン場もなくなるだぁ。残念! 避難小屋が見えて、山頂へ。いつ来ても素晴らしい、南アルプス方向は雲が多めだけど抜群の展望です。 風もないので、ここでランチ、ポットの暖かいお茶が格別です。やはり夏とは違いますね。 さて、今日はそのまま帰りましょう。もう少し余裕が出来たら別のルートを辿ってみましょう。(10/20) |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|||||

ちょいと出かけてみたくなりまして、都県越え無しなら良いかなという屁理屈で館山へ。 ちょいと出かけてみたくなりまして、都県越え無しなら良いかなという屁理屈で館山へ。館山道を一路南下、天気晴朗、ならば富津で途中下車、鋸山に立ち寄って行きましょう。 「明治の近代化を支えた石材・房州石」を拝見、日本寺境内の石仏・石像を参拝していく事にしましょう。 やや霞んでいるけれども東京湾越しの富士を遠望、見下ろせば金谷発久里浜行フェリーの航跡、良い気分です。 ここからは一般道で館山へ。まず市立博物館に立ち寄ってフムフム、 ついでに館山城を覗いてからお城の南西方向およそ3㌖にある「沼サンゴ層」を探しに行くことに。 辿り着くのの苦労しましたが見て納得!傍らにツリガネニンジンが群生していたのが印象的でした。 そろそろお宿のチェックインの時間、今日の見学は終了です。 休暇村館山の朝のお散歩(実はこれを楽しみに宿泊)で見物海岸をぶらぶら、「元禄地震・関東大震災断層」を見学 次に海南刀切神社、船越鉈切神社へ。洞穴遺跡であり独木船が伝わり、豊玉姫を祀るという。 黒潮に乗って海部族の辿り着いた地なのであろうことを感じさせてくれます。 そんなこんなでゆるゆると北上、途中大山千枚田に寄ったりして家路に着いたのでした。(9/29.30) |

|||||

|

|

|

|||

| 微かに洋上に浮かぶ富士山 | 金谷港から久里浜港に向かうフェリーの航跡 | 鋸山の見事な石切り出し跡 | |||

|

|

|

|||

| 百尺観音 | 維摩窟 | 日本寺大仏 | |||

|

|

|

|||

| 館山城 | 岡沼地区から見た館山城 | 沼サンゴ | |||

|

|

|

|||

| 元禄地震・関東大震災 断層 | 船越鉈切神社 | 大山千枚田 | |||

ワクチン接種を済ませ佐渡に出かけてしまいました。 ワクチン接種を済ませ佐渡に出かけてしまいました。以前から訪れてみたいと思っていた佐渡へ、それもスミレの季節に。 今回、時節柄そう思うようには行かなく、カタクリの花にもトビシマカンゾウの花の群生にも間に合わなかったけれど、 犬棒で、先ずは出発です。 朝6時のフェリーに乗るため前日の夜間走行、波止場での車中泊となりました。 梅雨時でもあり、合羽着用覚悟の佐渡歩きでありましたが薄日さす晴れ基調、嬉しい限りです。 早速、目指すは青ネバ渓谷登山口へ。今回は金北山への縦走は選択しないで、のんびり青ネバ渓谷探索プランとしました。 幸い薄日ながら日差しもあり、緑のパワーを十二分に感じることができ、これだけで先ずは満足です。 その新緑の中での目立ちがり屋さんは白いモミジカラマツ、ミヤマカラマツのみなさん。 大ぶりの姿のオオバギボウシ、エゾアジサイも我が世の春のようです。果実つけたエンレソウが目立ちます。 やはりシーズンオフ、だれとも会わないうちに青ネバ十字路に到着、そこでアブの襲撃にあってしまいました。 急いでその場を離れ、取り敢えずマトネまで足をのばします。ガスがかかってきて金北山縦走路方面は展望なし、ここまでにして引き返し起点登山口へ。 そして車でドンデン山荘へ。何故?はい同行者と合流するためでした。 ドンデン山荘で展望を楽しんでまったり、それから本日の宿泊地二ツ亀に反対側の入川にぬけて向かったのでした。(6/28) |

|||||

|

|

|

|||

| 青ネバ登山口 | 緑豊かな青ネバ渓谷 | 青ネバ十字路 | |||

|

|

|

|||

| マトネ峯 | 両津港 | 金北山 | |||

|

|

|

|||

| エゾアジサイ | ウツボグサ | オオタカネバラ | |||

|

|

|

|||

| ツルアリドウシ | クルマバソウ | コナスビ | |||

|

|

|

|||

| ミズタビラコ /ミヤマカラマツ | クルマバツクバネソウ /イヌトウバナ | ニガナ /シロバナニガナ | |||

|

|

|

|||

| ミヤマオダマキ | オオバギボウシ | ズダヤクシュ | |||

|

|

|

|||

| ミヤマコバケイソウ | ホソバノキソチドリ | ツレサギソウ | |||

佐渡二日目 佐渡二日目二ツ亀に宿を取ったのですが、さすがにトビシマカンゾウは終わっておりました。 しゃ~無い予想通り、取り敢えず海岸線におり散策しましょう。 イワユリが咲き残っていてくれてありがたい、良い画(?腕が)とれそう。 他にマンネングサ、ノコンギク、ハマボッス、ハマヒルガオ、アザミ…と色々出会えて大満足、素敵な朝の逍遥でした。 本日の第一ターゲットは石名天然杉、本当はドンデン高原から縦走してくれば面白いのだけれど、ジャンプしちゃいました。 途中、関のどぶろく工場(佐渡発酵)に立ち寄りどぶろくをゲット、関金剛杉の情報も併せてゲット、更にZIO奴を嬉しがらせてくれます。 さて、林道石名・和木線で金剛山登山口に。駐車場、トイレが完備し先客も2台程、大佐渡石名天然杉はメジャーな観光地のようだ。 早速、遊歩道を巡りましょう。 大佐渡山脈は霧の多い雲霧帯、杉は湿潤を好み、厳しい環境下倒木更新を繰り返し、歴史的にも時の権力の管理下に置かれた結果が、 今我々が目にすることのできる景観とのこと、感慨深い、訪れてよかった…。 林下にはデワタツナミソウ、コバノフユイチゴの花がアクセントを付けてくれ嬉しがらせてくれます。 さて、石名天然杉を後にして外海府を南下、途中尖閣湾にちょこっと寄ってみます。 ついでにと遊覧船にも乗ってしまいました。(熊野灘に続いて…) その地形を堪能して、今夜の宿泊地相川温泉を目指しました。(6/29) |

|||||

|

|

|

|||

| 二ツ亀 | イワユリと大野亀 | ||||

|

|

|

|||

| ハマヒルガオ/ ハマアザミ | ハマボッス /タイトゴメ | ハマイブキボウフウ /ハマコンギク | |||

|

|

|

|||

| 金剛山(ドンデン縦走路)登山口付近のニガナ | 象牙杉 | 四天王杉 | |||

|

|

|

|||

| 大黒杉 | 羽衣杉 | 大杉とデワタツナミソウ | |||

|

|

|

|||

| デワタツナミソウ | コバノフユイチゴ | ミヤマナルコユリ | |||

|

|

|

|||

| アサツキと石塔 (相川千畳敷) | 尖閣湾観光船 | ||||

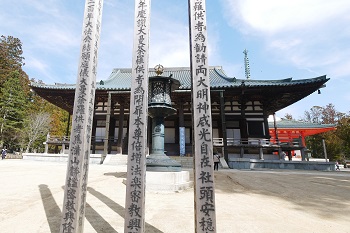

佐渡三日目 佐渡三日目モード変更、遺跡名所巡りとなります。 相川とくれば金山となりますが、今回は是非立ち寄りたい場所は北沢浮遊選鉱所、朝一で立ち寄ります。 おぉ、廃墟好きでなくとも感動しますね。 それから復元された佐渡奉行所にまわる。新潟県内の小学生の修学旅行が解禁になったようで選鉱所で出会ったグループと鉢合わせ、何故か鬱陶しいというより微笑ましく受け入れられる自分がいる。 雲があがり陽ざしが出てきたので白雲台経由で佐渡博物館に行くことにする。 白雲台交流館で展望を楽しみながらお茶して一服、ここから妙見山に行ってみる手もあったな等と考えてしまう。 佐渡博物館で佐渡の成り立ちと歴史を一通りなぞって、博物館で手に入れた文化財探訪マップをナビとして出発進行!。 佐渡大膳神社能舞台、妙宣寺五重塔、佐渡国分寺跡、長谷寺五智堂とまわってみました。 何処も静かで心地よい時間を過ごすことが出来ました。 印象的だったのは佐渡国分寺跡でしょうか。今も国分寺が立ち、礎石配置がそのまま残っているとか。 本日の見学終了、おぎの湯に向かいましょう。 とところがどっこい、今日の工程このまま終わりませんでした。途中で真野古墳群と大須鼻活断層への案内板を目にしてしまったのです。 行かない選択はZIO奴にはありません。 そしてもう一か所、蓮華峰寺の看板を、そう、季節は紫陽花、外せません寄っていきましょう、と相成りました。 コピーして貼り付け、本日の見学終了、おぎの湯に向かいましょう。(6/30) |

|||||

|

|

|

|||

| 北沢浮遊選鉱所 | |||||

|

|

|

|||

| 佐渡大膳神社能舞台 | 妙宣寺五重塔 | 長谷寺五智堂 | |||

|

|

|

|||

| 同上 | 佐渡国分寺跡 | 同上 | |||

|

|

|

|||

| 大須鼻活断層 | 真野古墳群(ケラマキ第3号墳) | 蓮華峰寺 | |||

佐渡四日目 佐渡四日目今日のメーンテーマは宿根木散策、まず千石船展示館を目指しましょう。 立ち寄った展示館、千石船の実態に触れた気がして感激、日本列島の海人族の後裔の気概を感じないわけにはいきませんでした。 また、併設されている郷土館長者ヶ平の縄文出土品を見て、立ち寄る場所が増えてしまいました。 さて、ここを起点に宿根木散策開始です。 十王坂を下り、ご存じ三角屋へ(土日でないので非公開)。小路を巡って街並み案内所のガイドの方と一語り、目の前の千石船を繋いだ石柱見学して、 沢崎灯台へ。カンゾウが少し咲き残っていて、あら嬉し、パチリ。タケノコ岩に興味深々、暫しのんびり散策して居りました。 そろそろ帰りのフェリーの時間を気にしながらの行動にならなければなりません。制限時間は波止場15:30。 帰りがけに、長者ヶ平遺跡を覗いて、佐渡一之宮渡津神社をお参りして行きましょう。渡津は海神(わたつみ)なのでしょう。 そして両津港へ。いや、トキの森ふれあいプラザでトキウオッチングを致しまして、本間家能舞台を垣間見しまして、時間内にフェリー乗り場に無事到着した。 今回のミッションコンプリート、新潟港18:35分着岸、一路お家を目指しました。(7/1) |

|||||

|

|

|

|||

| 千石船 | 長者ヶ平遺跡出土物 | ||||

|

|

|

|||

| 宿根木集落 | 三角屋 | 宿根木 船繋ぎ石柱 | |||

|

|

|

|||

| 神子岩方向 | タケノコ岩 | 沢崎鼻灯台 | |||

|

|

|

|||

| 長者ヶ平遺跡 | 佐渡一之宮渡津神社 | 本間家能舞台 | |||

季節は春真っ盛り、そしてあっというまに通り過ぎてゆきます。 季節は春真っ盛り、そしてあっというまに通り過ぎてゆきます。なれど、お出かけは正に不要不急、所詮悪い子ですからと呟いて那珂川・御前山辺りに花探しに出かけてみました。 カタクリの花の咲く名所なのですが少し遅すぎ、なれど何方かと出会うでしょう、新緑もまた良しということにしましょう。 「道の駅桂」に車を停めて出発します。河川敷駐車場のほうには一人キャンプ仕様の人もちらほら、然も在りなんではあります。 西登山口から入りましょう。早速ニリンソウのお出迎え、はしゃいちゃいます。 路脇のホウチャクソウやマムシグサを見ながら歩を進めます。 坂道が始まりますが長くは続かず程無く東屋のある尾根上に到着、展望は左程良くはありません。 標識に従い鐘楼堂跡方向に向かいます。この辺り山城が造られたとか、確かにその遺構らしき土塁や空堀が現れる。 鐘楼堂跡は休憩舎があり展望も開け気持ちの良いもぐもぐタイムにピッタリの場所、一服しましょう。 この分岐周辺が御前山山頂周辺であるらしいのだが判然とはしませんでした。 更に青少年旅行村方面に進み林道に出くわしたら、その林道を歩いて起点に向かうことにしましょう。この道脇が野草観察路に適しているという。 ニリンソウは至る所に、道に枝垂れかかるヤマブキの花も鮮やか、もう少し早ければカタクリの花もこの競演に加わってくれたのに、少し残念! あまり多くは歩けなかったけれども大いにリフレッシュ出来ました。 帰りにZIO奴らしく近くの茨城県埋蔵文化財センターに寄ったりして更に欲張って楽しんでしまった一日でした。(4/20) |

|||||

|

|

|

|||

| ニリンソウ | |||||

|

|

|

|||

| 鐘楼堂跡からの景観 | お堂の脇ではアオダモの木の花が盛り | ||||

|

|

|

|||

| ムラサキケマン | チゴユリ | ヤマブキの道 | |||

|

|

|

|

|

|

| ホウチャクソウ | マムシグサ | ナガバノスミレサイシン | スズラン | ツクバキンモンソウ | コンロンソウ |

|

|

|

|

|

|

| ミツバコンロンソウ | サワハコベ | タチツボスミレ | キケマン | ヤマブキ | オオバタネツケバナ |

久しぶりに奥多摩に足を踏み入れました。 久しぶりに奥多摩に足を踏み入れました。と言ってもほんの足慣らし、倉戸山に桜見物。何しろ寄る年波には勝てないもので静かに減衰波長に乗っていきたいと思っております。 実は大丹波川沿いにスミレ探しに行くつもりが、うっかり通り越し多摩湖まで辿り着いてしまったという訳です。 多摩湖周辺はちょうど桜の盛り、これも悪くない。山の上は未だでしょうが様子見に上がってみましょうかといった気分。 温泉神社にご挨拶して山に踏み入ります。 おや~、登山道が整備されている。木段ができ、ロープが張られ、間伐され見通しが良くなっている。軽い驚きです。 なのに足が重い。まぁ、そろりそろりと足を前に踏み出しましょう。 木々は未だ芽吹き前、冬木立のままのよう、その中で飛び込んできたのが鮮やかなショッキングピンク、ミツバツツジの花です。 急坂のしんどさを一気に解消してくれます。あとは枯葉のなかから姿を見せ始めたスミレ探しでしょうか。 そんなことをしながら倉戸山山頂に。もちろん花は未だ、さてこの次は。今日は榧ノ木まで行く気にもなっていない、ならば女の湯にでもくだりましょう。 実は、せっかくの桜の花のお出迎え、湖畔公園向いの桜の遊歩道を歩いてみましょうという気分が勝っていたのです。 まだまだ発展途上中ながらなかなか良いですね。そんな訳で生まれた桜と多摩湖のツーショットを楽しむ贅沢な時間、存分に味わって帰路に付いたのでした。(4/1) |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| シコクスミレ | タチツボスミレ | ナガバノスミレサイシン | |||

|

|

|

|||

| エイザンスミレ | センボンヤリ | ||||

|

|

|

|||

龍神温泉はこじんまりした湯宿でありました。お湯良しお料理良し、それで十分。 龍神温泉はこじんまりした湯宿でありました。お湯良しお料理良し、それで十分。翌日、高野龍神ラインを使って高野山へ、途中護摩壇山(1372m)に立ち寄る。この旅唯一のピーク踏破かな(笑)。 締めは高野山金剛峯寺となりました。2015年の開創1200年祭以来となるので6年ぶりとなります。 お寺では日々疫病退散の御祈祷をなさっているのだろうけれど、ZIO奴も改めてお願いしました。空海さんよろしくお願いいたします。 ゆっくり境内を散策して高野山を後にし、起点の奈良へ舞い戻ったのでした。 番外編 帰千するにあたり京阪国道を途中下車、名張方面に立ち寄ってみることにしました。 お目当ては古墳と弥勒寺、まず探しやすい近鉄線美旗駅前の御旗古墳群のうちの馬塚古墳(墳長142㍍)へ。 三重県内では御墓山古墳(墳長180㍍)に次ぐ大きさだとか。確認して写真を撮ったら次は弥勒寺へ。 TELで拝観確認して境内で待つこと1時間、里の人に開扉していただきました。 ここは里の人が守り続けてきたお寺さんなのだとか。幕末明治混乱期の廃仏毀釈の折にも秋葉神社のうちということで仏さまが難を逃れたのだという。 そんな背景があってか仏像撮影自由なのだという。 NHKブラタモリ(2020.2.29放送)でこの寺の役行者像撮影のためやって来ていましたという落ちもついておりました。 そんなこんな、いろいろありまして今回の旅も無事終了したのであります。(3/20) |

|||||

|

|

|

|||

| 龍神温泉元湯 | 皆瀬 神社への吊り橋 | 護摩壇山 | |||

|

|

|

|||

| 金堂・大塔 | 開創1200年 記念時 | 蟠龍庭 | |||

|

|

|

|||

| 馬塚古墳 | 屛風岩 | ||||

|

|

|

|||

| 薬師如来 | 役行者 | 聖観音 | |||

古座川の一枚岩、ここが本日のナビポイントです。 古座川の一枚岩、ここが本日のナビポイントです。今回の旅の第一の目的地であります。 行きがけに那智勝浦の海岸線をなぞって行くことに。 勝浦温泉ホテル浦島対岸から眺め、太地町のくじら博物館公園を覗いて「道の駅一枚岩」に到着。 おぉ、まさに写真で見た通り、TVのジオジャパンの世界です。 水碧く空も蒼く桜咲き緑出る古座川のせせらぎ、そして1400万年前の地殻変動の証しを前に、只々佇むのみであります。 いや、食べました。花より団子、ショップのスタンドで天然の鮎の塩焼きを。美味しかったぁ~。 もう一泊しようか?話はすぐまとまりました。決まった所は龍神温泉、阪和道の無料区間を利用し一気に北上、みなべICからR424へ、 日暮れ前に到着しました。(3/19) |

|||||

|

|

|

|||

| 太地町くじら博物館公園から | |||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 古座川の一枚岩 | |||||

せっかく熊野の地にいるのだから熊野三社巡りをしなくちゃねぇということになりまして、まず補陀落山寺へ。 せっかく熊野の地にいるのだから熊野三社巡りをしなくちゃねぇということになりまして、まず補陀落山寺へ。言わずと知れた渡海浄土を願って熊野灘に船出した起点のお寺である。 寺の方に伺うと寺の前まで以前は海岸線が来ていたとのこと。 左手に渡海船のレプリカがあり、補陀落渡海した25人の上人(貞観10年868~享保7年1722)の刻まれた碑を目にすると、一瞬にして異なる世界に、 げに恐ろしき感覚に陥ってしまう。 そこから那智山青岸渡寺へ。眺望よろしく折よく桜が咲いていて塔越しの那智の滝は正に一幅の画です。 もちろん那智の滝(飛瀧神社)まで足を運びます。 そして熊野本宮大社へ。熊野川を遡上、途中2ヶ所程滝を眺めてから本宮大社へお参り。 お茶屋さんによって買い求めた鶯餅とイチゴ大福は美味しかった。 早めのご帰還(連泊)となったのでした。なにしろ夕食前の熊野灘を見ながらの温泉格別ですから。(3/18) |

|||||

|

|

|

|||

| 補陀落山寺 | 補陀落渡海船 | 補陀落渡海者 | |||

|

|

|

|||

| 那智の滝遠望 | 青岸渡寺 | 熊野那智大社 | |||

|

|

|

|||

| 那智の滝落ち口 | ? | 鼻白の滝 | |||

|

|

|

|||

| 熊野本宮大社 | 朝湯 | ||||

こんな時期に熊野詣をしてまいりました。 こんな時期に熊野詣をしてまいりました。勿論、秘かに密かに。 恒例、お水取り明けの奈良の友との精進落としの旅であります。 入京(奈良を都と意識しているもので)する前にお馴染みの途中下車、伊賀焼の窯元を訪ねて見ようかなㇳ。 伊賀焼伝統産業会館にナビ設定、名阪国道から伊賀丸柱地区へ。 ここで「伊賀焼」とは?レクチャーを受けて窯元へ。「土楽」さんはギャラリーを閉鎖しているとのこと、ならば近くの「長谷園」さんへ。 ここは天保3年(1832)創業時から昭和40年代まで稼働していた16連の登り窯があり見学、サプライズ感を味わいました。 伊賀焼の土は古琵琶湖層の耐火度の高い粘土なのだとか、納得、土鍋と相性が良いはずです。 奈良の友人宅に泊、翌朝一路熊野を目指します。 今回のメインテーマはジオジャパン、紀伊半島のジオパーク巡りです。 熊野灘の柱状節理を海側から是非見てみた~い。そこで途中のSAから楯ヶ埼海上観光遊覧船を急遽予約、12:00松崎港出航決定。 その待機時間を使って花の窟を訪ねましょう。ドキドキ、念願の場所へ。が、意外にも国道脇に鎮座、聖・俗を気遣う暇もありません。 まさに瞬間移動です。だからこそ祈願場所として適切だったのかもしれません。 そのまま道を横切って浜に出ましょう。そこが七里御浜、巡礼者の浜街道です。少し進めば獅子岩です。 更に行くと鬼ヶ城、そこは以前立ち寄っているのでパスすることにしましょう。 そろそろ出航時間、松崎港へ、ところが何も表示がない小さな漁港、船がやってくるまで大いに不安がらせてくれました。 やって来ました小さな漁船が、同時に軽がやってきて救命胴衣の配布とお金の徴収。船は舳先を岸壁に押しつけ、操舵室から乗れとの合図、慌てて三人乗り込みます。 早速、旋回エンジン全開で浪を切りモータボートのように進み始めます。その荒っぽいこと、呆れるより痛快そのものである。 一貫してそんな調子で徐福上陸地、青の洞窟、楯ヶ崎、海金剛へと案内してくれたのでした。船に乗りなれていないZIO奴にはかなり刺激的なイベントでありました。 その興奮を永遠なれと意気込んで大丹倉へ。感動するはずのその岩稜は岩稜上からは己の全体像が見えず、とんだ落ちがついてしまいました。 ならばと神倉神社に立ち寄りましょう。ゴトビキ岩にお会いするのも今回の目的の一つでした。その急な石段、さすがに息が上がってしまいました。 それにしても火祭りで松明をもって駆け下るのですから狂気の沙汰と思えてしまいます。 本日の工程はここまで、今日の宿泊先那智勝浦に向かったのでした。(3/17) |

|||||

|

|

|

|||

| 伊賀焼伝統会館からの伊賀の里 | 窯元長谷園 | 十二連登り窯 | |||

|

|

|

|||

| 花の窟 | 七里御浜に咲くハマエンドウ | 獅子岩 | |||

|

|

|

|||

| やって来ました”まるせい丸” | 鬼ヶ城を横目に | 目指すは楯ヶ崎 | |||

|

|

|

|||

| 青の洞窟 | 海金剛 | ||||

| 神倉神社 | 楯ヶ崎 | ||||

|

|

|

|||

いつ果てるのか、自粛縛りは続きます。 いつ果てるのか、自粛縛りは続きます。人との接触を断つこと、この事態そのものは左程苦痛なく通過できるのでしょうが、現役世代の生業を圧迫する様を目にすると心が痛みます。 なれど、他人様に(具体的には家族にか)迷惑を 掛けないためにも気力体力を保持続けることが何より大事と、日々過ごしております。 という訳で房総の里山歩きが続きます。 今回は南房総市の御殿山~大日山間を歩いてみました。 高照禅寺前にトイレのある駐車場があり利用させてもらう。 民家の前を通り抜けさせてもらう。道脇には梅や蝋梅が咲いていて、さすが房州早春の香りを感じさせてくれる。 道の行くてには伊予ヶ岳の特徴ある姿を見て取れる。 舗装路が尽きていよいよ山道へと入る。そして杉林茂る坂道を辿っていくとやがて展望が開け大黒様を祀るお堂に到着します。 里人が担ぎあげ、里人を見守る大黒様です。伊予ヶ岳が良く見えていました。 やがて御殿山直下に着きます。頂上は帰りに残して置いて回り込み大日山へのルートを先に進みます。 おぉ、その道は椿のトンネル、残念ながら時期遅し花は散り落ちてしまっていましたが、いかにも温暖な房州の景観に出会え嬉しいです。 そこをすぎると木段を50メートル程の急降下、そして木段を50メートル程の急登攀、なかなかの手応えです。 登り終えた地が平群地区へのルートの分岐点のようでベンチがあり、椿の花が散り敷かれて居りました。 そこから一気に南下、多少の上り下りを繰り返すと左手に林道が見えてくると間もなく宝篋山の表示された地点に到着、展望の利かない照葉樹林帯です。 少し下ってちょっと上がると展望が開けた大日山山頂に飛び出します。 スイセンに囲まれた塚の石に囲われるように石仏がいらしゃいました。山名からすると大日如来様なのでしょう。 やや霞がかっているけれど東京湾越しに富士山が見えています。これは嬉しい、これを楽しみに登ってきたのだから。 展望を楽しんだらサクサクとかえりましょ。帰りは知ったる道、御殿山山頂まで気分的には行の半分の負荷で辿り着いた気分でした。 山頂からの展望も申し分なく、南房総の山々を俯瞰することが出来ました。 桜の季節にまた来ても良いかなと思わせる山旅でありました。(1/29) |

|||||

|

|

|

|||

| 高照禅寺前登山口からの歩き出し | 振り返れば | 「御殿山遊歩道」 | |||

|

|

|

|||

| 大黒天 | 大黒天からの眺望 | 大日山への椿の道 | |||

|

|

|

|||

| 平群地区への分岐 | 宝篋山 | 大日山山頂 | |||

|

|

|

|||

| 大日山からの展望 | 御殿山山頂 | 御殿山山頂からの展望(中央の白いのが富士山) | |||

|

|

|

|

|

|

| 紅梅 | 蝋梅 | 椿 | タチツボスミレ | 塚を取り巻くスイセン | |

皆さま、明けましておめでとうございます。 皆さま、明けましておめでとうございます。冒頭にも記してしまいましたが、外つ國よりの厄災にあたふた、 中々超然としてはいられません。 自身でやれることは感染しない感染させないを規範にしつつ、なれどコロナフレイルにならないように生き抜くしかありません。 と、理屈をつけて初山歩きは県内房総の津森山・人骨山に行ってきました。 有料駐車場になっている大崩尋常小学校跡地にたつ大崩(おくずれ)公民館からスタートです。 隣の八雲神社にご挨拶して舗装道路をあるきだします。おくずれ水仙郷と名乗っている通り道脇は勿論のこと斜面に休耕田に、あっちこっちに見かけます。 隣の水仙ロードほどの人の訪れもなく静かな散策が楽しめます。 やがて集会所のたつ三叉路に津森山登山口の表示杭が、左に登りこう配の道を上がっていくと民家が見えてきます。 その民家の庭先を通らせていただく感じでみちが続いています。牛小屋のようで子牛たちが食事中、微笑ましい。 その先に山頂への登り口があり、コノハナサクヤヒメの碑が立つ頂上はすぐそこ、津森山頂上で暫し展望を楽しみます。 展望は良いのだが生憎の曇天、低山ばかりだけに映えません。富士山も残念ながら姿を見せず、東京湾も僅かながら、まあそれもまた良しであります。 帰りは来た道を時計回りに進み人骨山に立ち寄ることにしましょう。 その山頂は二等三角点があるのみの座るスペースもないカヤト繁る場所でしたので早々に退散、でも登山口でサクラソウに出会い思いもよらぬサプライズ! 本日の山行、好印象で終えることができました。 散歩程度のお目汚しの歩きでしたが、ジムでのウォーキングマシーン上をテケテケ走っていては得られない爽快感を胸いっぱいに味わうことが出来ました。(1/6) |

|||||

|

|

|

|||

| 大沢公民館 | 八雲神社 | 大崩のスイセンの一コマ | |||

|

|

|

|||

| 三叉路分岐 | 子牛たちに見送られて | 津森山山頂 | |||

|

|

|

|||

| スイセン畑 | サクラソウが! | 山頂からの眺望~あいにく富士山は雲の中 | |||

|

|

|

|

|

|

| アキノキリンソウ | ヤマハッカ | タチツボスミレ | カンザクラ? | トネアザミ | ムラサキケマン |