人類とコロナウィルスとの熾烈なバトルが繰り返されている中でも時は進み季節は移ろいます。 人類とコロナウィルスとの熾烈なバトルが繰り返されている中でも時は進み季節は移ろいます。

関東の山の紅葉シーズンも気が付けば早、終盤を迎えつつあるようです。

ネットにも紅葉情報が満載、その中で日原情報に心動かされました。

日原は昨年の台風で久しく通行止めが続いていました。それがやっと臨時に開通したとの情報、そうだ、日原に行ってみよう!と相成りました。

日原の入口のPに車を置いて八丁橋まで歩きます。途中ミニパトとすれ違い、お巡りさんと一言二言、「登山計画書をだしていってね」、

「オロセ尾根は路が分からなくなっているからくれぐれも気を付けてね」と。

改めて気を引き締めて出発します。左程の異常も認められず八丁橋に到着、鉱山側のゲートは上がっていましたが、大ダワ林道はロープ閉鎖されておりました。

鉱山取付道路からみる対岸の孫惣谷斜面の紅葉も朝陽照らし出され綺麗、見上げればハウチワカエデが青空に映えて最高!

何時ものところから取り付きます。植林帯を抜け落葉樹が現れだしたら、もう気分は上々、尾根を外さないようにしながら、紅葉を楽しみつつゆっくりと歩を進めていきます。

中腹は今が紅葉の旬、快晴と相まって最高のタイミングでした。

1350㍍付近で路を見失うも、篶坂ノ丸を目標に写真を撮りながら高度を上げていくと見覚えのある風景に出会い一安堵、ともかくタワ尾根に出ましょう。

篶坂ノ丸付近はさすがに、既に冬木立、ランチする気分でもないので、サクサクと下ることにしましょう。

あんまりサクサクし過ぎて金袋山に寄らずに降りてきてしまったが、まぁ、今日は試運転、十分紅葉も楽しんだし良しとしましょう。

12:00頃、一石山到着。

ここでお知らせ。山名プレートの下でコンデジ発見!落とし物です。最終画面は昨日11月8日(日)。雨に濡れず電源オン可能、日原駐在所に届けて居ります。

落とし主に届くと良いのですが。

下りる手前で、ちょうどベンチもあるしランチとしましょう。何時もながら思う急坂を下って一石神社へ、お礼を申し上げて起点の日原BSに向かったのでした。(11/9) |

|

|

向かったのでした 向かったのでした |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

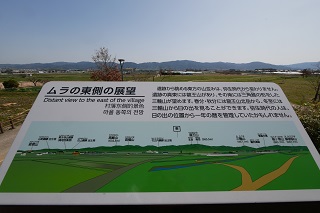

関門橋に「おやすみなさい」、そして「おはよう」と声かけて最終日が始まりました。 関門橋に「おやすみなさい」、そして「おはよう」と声かけて最終日が始まりました。

関門橋でなく関門トンネルをくぐって下関へ。

ここでも寄り道、3月に山口市を訪れた時寄れなっかった土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアムを訪ねる事です。

巨大なゴホウラ貝のオブジェに導かれてミュージアムへ。小規模ながら愉しい展示室です。骨好きにはたまりません。

そして土井ヶ浜ドームへ。

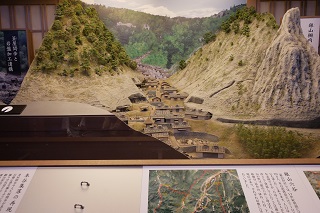

弥生時代の埋葬施設で300体にのぼる人骨や貝製品等副葬品が発掘されたその出土状況を復元しているその様は圧巻です。

多くの頭蓋骨の空洞の眼窩は皆、同じ方向を向いている。

それは自身がやってきたルーツを辿るような眼差しで海をその先をみているようでした。

その後、特牛(こっとい)を通り抜け、秋吉台をちょこっと散歩して中国道の人となったのでした。(10/30) |

|

|

|

|

|

|

第五日目、福岡に来たら博多からやや距離があるのですが宿に金印で名高い志賀島を選んでしまいます。 第五日目、福岡に来たら博多からやや距離があるのですが宿に金印で名高い志賀島を選んでしまいます。

今回の行程、ZIO奴にはちょっと贅沢なのですが、時節柄割引を活用でき、更に共通クーポン等が出ると、ついつい剛毅な気分になってしまう結果と思召せ。

そんな訳でつい欲張って帰りがてら日本三大カルスト「平尾台」に寄ってみようかなと。

取り敢えずセンター駐車場によってトイレを済ませ歩くコースを選定、思い付きの立ち寄り観光客なのでシンプルに目の前の太平山へのルートを選んでみます。

案内の通りドリーネと呼ばれるすり鉢状の穴が点在しピナクルと呼ばれる様々な形の石の造形が訪れた人を楽しませてくれる。

なによりカルスト地形にはススキがお似合い、夕景に照らされた白銀の波をおもいおこさせる(残念ながら力不足でZIO奴には表現できないのですが)。

十分とは行かなくとも雰囲気を味わえただけでも今日は満足、日を改めてゆっくりこの平尾台を巡りたいものです。

もう一箇所、豊前国分寺跡に立ち寄って門司に抜けることにしましょう。(10/29) |

|

|

|

| 平尾石仏群 |

ススキ越しの貫山 |

|

|

|

|

| ヤマハッカ |

ヤナギアザミ |

リンドウ |

|

|

|

| ススキとセイタカアワダチソウとヤマジノギクと |

ヒナヒコダイ |

|

|

|

|

| 太平山 |

太平山からの眺望 |

|

|

|

| 豊前国分寺跡 |

第四日目、九州まで来てもう帰るはもったいない。もうひと遊びしていこうかな。 第四日目、九州まで来てもう帰るはもったいない。もうひと遊びしていこうかな。

ならば行きたいところ有ります!。岩戸山古墳と王塚古墳。

と言った訳で、岩戸山古墳を目指します。先ずは岩戸山歴史文化交流館へ、レクチャーを受けます。

H27年11月に開館したのだとか、綺麗で見ごたえあり、それも無料、八女市万歳である。

それだけ古墳の主、筑紫の君磐井に思い入れがあるということでしょう。

このごろ地方が中央の歴史観へのアンチテーゼ的アプローチを試みている様をあっちこっちで見られとても愉しい。

(勿論限界はあるけれども)。

上野の国博に展示している石人より現地で見る石人に語りかけてくる何かを感じる。

展示室から岩戸山古墳へ、胸が高鳴ります。ちょっと驚いたのは古墳に「別区」という一辺43mの正方形の区画があること、初めてみました。

全体像がわかりにくいですが大きさは推測できます。この時期、継体に次ぐ規模、石室は未調査なのだとか、未だロマンが封じ込まれているわけです。

次に王塚古墳へ。途中高良大社立ち寄るも、とば口で躊躇、神籠石を探しながらの石段登りは時間的にアウト、断念しました。

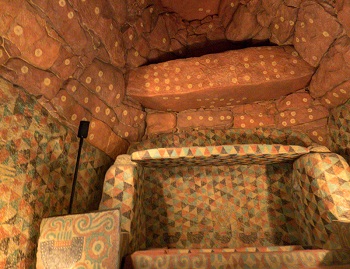

R3号線からR200号線に入り桂川駅近く王塚装飾古墳館に到着。ここもワクワク感一杯であります。

年二回の公開は今年は中止とのこと、それでもレプリカで体感することができる、取り敢えず納得します。

(そう言いつつ熊本チブサン古墳でも装飾古墳館でレプリカを見ただけ、現物に見参する前に熊本地震で先延ばしでした…。)

館内は新しい博物館は皆そうですがビジュアルに力を入れ、とても見やすくなってたのしめます。

古墳は入館者の気分で言えば、その建物の後ろ側にあります。説明によると二段築成の前方後円墳で復元すれば全長86㍍になるのだとか。

筑紫の君磐井の後裔が戦後、敗れたとはいえ装飾古墳を残しながら地域に根付いた、と論を張っていた岩戸山古墳館のことを思い出され、更に感慨を深くしました。

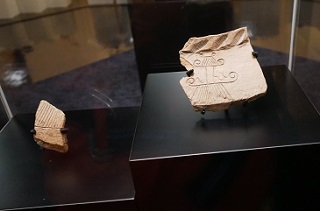

更に言えば、ここ遠賀川流域といえば前期弥生式土器として基準土器である遠賀川式土器の発掘地点でもあります。

見学を終え、ふと手にしたパンフレットにまたまた心惹かれてしまいました。それが飯塚市歴史資料館の「鹿毛馬神籠石展」、行くしかないです。

行ってびっくり、沢山の甕棺が展示されていたのです。日本の弥生文化を代表する立岩遺跡から出土した甕棺だったのです。

もうZIO奴の脳ミソは飽和状態、帰路に着きましょう。今日のお宿は志賀島休暇村で~す。(10/28) |

|

|

|

| 石馬 |

石人 |

力士 |

|

|

|

| 岩戸山歴史文化交流館 |

別区 |

岩戸山古墳(全長170㍍の前方後円墳) |

|

|

|

| 高良大社石段左側に馬蹄石 |

王塚装飾古墳館 |

古墳内装飾石室 |

|

|

|

| 飯塚市歴史資料館 |

34号甕棺と人骨 |

子持ち壺 |

第三日目、湯本地区から近い猿岩を朝一番で訪ねることにしました。 第三日目、湯本地区から近い猿岩を朝一番で訪ねることにしました。

成程。写真映えしますね。少し近寄っていくと予想外の展開、紫、黄色、白色のお花畑が広がっていたのです。

何というサプライズ、大いにZIO奴を喜ばせてくれました。おそらくツワブキ、ハマベノキク、ダルマギク、タマムラサキ(ハマラッキョウ)なのでしょう。

次に目指すは原の辻遺跡・一支国博物館、ここが第二の念願の場所であります。

とても綺麗で斬新なデザインの博物館です。パンフレットによると黒川紀章事務所の設計とか、壱岐市立とあり頑張っている印象が伝わってきます。

館内のガイドボランティアも熱心でした。

展示物は原の辻遺跡出土物、双六古墳出土物、笹塚古墳出土物等々。

その後原の辻遺跡へ移動、こちらは休館日でボランティアサービスを受けられなかったのがちょっと残念でしたが、島とは思えないほどの広がりに驚きました。

山ばっかりの対馬とは好対照、ここに役所や国分寺が置かれたのが理解できました。

その後、壱岐風土記の丘に立ち寄り、古墳巡りとなりました。

壱岐には確認されているだけで280基あるのとのこと。築造年は6世紀後半から7世紀前半とか、大陸、半島との交易で一大勢力を誇っていた証しなのだろう。

壱岐国分寺跡を訪ね、月読神社で茅の輪をくぐり、潮の満ち引きで参道が現れる小島神社にお参り、ここでタイムオーバー、郷ノ浦港へ。

17:45分出航のきずな227便の船の人になったのでした。

20:10分博多着岸、予約しておいていた西鉄インへ。夕飯代わりに一蘭本店のラーメンをすすったのでした。(10/28) |

|

|

|

|

|

|

| ダルマギク(下)とイソノギク(上) |

(タマムラサキ)ハマラッキョウ |

ツワブキ |

|

|

|

| 一支国博物館導入部 |

博物館展望室より原の辻遺跡を望む |

小島神社、干潮時 |

|

|

|

| 博物館内笹塚古墳石室展示 |

原の辻遺跡から丘の上に博物館展望塔が見える |

小島神社、潮が満ちてきました |

|

|

|

| 双六古墳 |

鬼の窟古墳 |

笹塚古墳 |

第二日目、先ず宿からの日の出を一枚、パチリ。 第二日目、先ず宿からの日の出を一枚、パチリ。

対馬といえばツシマヤマネコ、対馬野生生物保護センターを目指したのですが、コロナの為休館、残念。

が、入口脇に鎮座する鳥居に惹かれて立ち寄ってみる。額に「天神多久頭魂神社」、社の無い磐座祭壇、この形を見たかったのです。

天津神を標榜する数少ない神社とか。海部氏は当然方位の基準、太陽や星を大切に崇めたであろう。

そして昨日、対馬を縦断して思ったことは島なのに山ばっかり。そして入り江が多く、津々浦々に集落が、この形状が対馬なんだ。

だから原初的信仰形態も保存されているんだと。

次のターゲット和多都美神社へGO!。

拝殿は海に向かって開き、イソラエベス(磯良夷)が祀られている。そして奥には磐座が祀られています。

対馬には式内社だけで26社あるという。これ全部を周るわけには到底無理なのだが、その多さに考えてしまう。

地理的環境がその大きな要因なのであろう。律令政府にとってもこの地は重要なのだろうが、そこに住む人々が混然一体になっていた証しかもしれない。

烏帽子岳展望所に立ち寄って厳原港を目指します。途中根層古墳群に惹かれ足を運びます。

高浜を望める良い場所、その地に勢力を張った海に交易に足がかりを持つ一族なのでしょう。

最後に万松寺を訪れて鎌倉時代からの豪族宗氏を偲びました。

今日の旅はここで終了。何せ15:25分出航、壱岐郷の浦行ききずな227便に乗らなければなりません。

17:30分無事着岸、湯本温泉千石荘に辿り着いたのでした。(10/27) |

|

|

|

| 朝陽上対馬の宿 花海荘からの朝陽 |

天神多久頭魂神社 |

|

|

|

| 和多都美神社 |

|

|

|

| 烏帽子岳展望台より |

根層古墳群 |

万松院 |

思い切って腹切って、こんな時期だからこそ大遠征を企てました。 思い切って腹切って、こんな時期だからこそ大遠征を企てました。

壱岐対馬へ車を持ち込んで旅する企画です!。

事前の手続きに、あれやこれやと難儀しましたが、それもまた愉し、一気に1000㎞を走り抜きました。

九州郵船のWアイランドパックを活用、10月26日0時05分博多港から対馬厳原港に向けて出航です。

4:45分着岸、旅本番第一日目の始まりです。

夜が明けるまで港で待機、まず目指すのは金田城(カナタノキ)、念願の場所です。

心急いて、うす暗いうちから走り出したのですが道を間違え湾を挟み反対側へ。

浅茅山展望台で日の出を見て一息ついてから再度チャレンジ、8時過ぎ城山登山口へ到着したのでした。

先行者(車)1名、静かで飾り気のない金田城入口でした。この地に立つことが正にメーンイベント、時間をかけてたっぷり石塁見学と洒落こみましょう。

林道の如き立派な路がついていて先ずはそれを辿ります。(砲台建設のための建設用道路とか)

高度を上げていくと眺望が開け浅茅湾が眼下に!間もなく東南角石塁への表示板が、少し下って見学。

元の道に戻り砲台跡表示板に導かれ進むみ眺望が開け石塁がはっきり目にすることができる場所へ、ここが南西部石塁、七世紀の石塁です。

路は間も無く城山砲台跡に、城山頂上はそのちょっと先、石塁はそこまで築かれていました。頂上の眺望も抜群、対馬に居る感覚を存分に味わったのでした。

帰りは北面の石塁に沿って下山、一の城戸、二の城戸、三の城戸と巡ります。ただ、崩壊も激しく、通行止めも何か所か、それもまた愉しでありました。

今日の宿は北端の比田勝港近くの「花海荘」、アクセスに2時間ほど見ていたほうが良さそう、よって金田城見学は終了、景色を楽しみながら北上したのでした。(10/26) |

|

|

|

| 浅茅山展望台からの日の出 |

朝霧立つ三浦湾 |

防人の歌の歌碑 |

|

|

|

| 南西部石塁 |

城山頂上からの展望 |

三ノ城戸 |

|

|

|

| 東南角から眺望 |

東南角石塁 |

城山砲台跡 |

|

|

|

| 一の城戸 |

二の城戸 |

ビングシ山から三の城戸への路 |

この頃のZIO奴は山への執着が薄れたのか、なかなか弾みがつきません。 この頃のZIO奴は山への執着が薄れたのか、なかなか弾みがつきません。

加齢かな?身体もギクシャク、フットワークに欠けまする。

それでもロコモティブシンドロームに陥らないように山には足を運びましょう。

先ずは出かけること、奥多摩湖辺りに照準を合わせて走ってみる。

途中の体験の森入口で閃いて、ここから入り御前山でもうろついて見よかな。

栃寄集落より歩き始めます。

間もなくシダクラ尾根入口、ここから行こうかな。5年前雪踏みに入った路、杉の植林帯は花もなく面白みに欠ける。

まぁ、今回はリハビリ登山のような物だから、ひたすら黙々と歩を進めましょう。

わずかにシラヤマギクやヤマトリカブトを目にする程度、タカオヒコダイか?も見かけました。

体験の森を通り抜け縦走路へ、程無く御前山頂上。先客が一人、ランチしておりました。

展望もいまいち、ちょっと肌寒く、そそくさと通過、ZIO奴のランチ場所は避難小屋入口脇のベンチスペースにしましょう。

あとはとっとと帰りましょうか。道端にはヤマグリがいっぱい落ちていて拾って帰りたいくらい。甘いけど剝くのが大変なんだよねぇ。

体験の森入口の栃の巨木はいつ見ても立派、その苔むした木肌に着床しているイワタバコみたいな大きな葉パは誰?

栃寄森の家は今回は通過、早めの帰宅となりました。(10/06) |

|

|

|

| シラヤマギク |

ヤマトリカブト |

タカオヒコダイ |

|

|

|

| ヤマグリがいっぱい |

栃の巨木に着床しているのは? |

イヌタデ |

コロナでどこのお家も大変、家族皆で助け合って乗り切って行かねばなりません。 コロナでどこのお家も大変、家族皆で助け合って乗り切って行かねばなりません。

役立たずのZIO奴も、それなりに恭順の姿勢を示して居ります。

何処かに出かけようとなったら出番です。

もちろん思いつくのはお山であります(いつもついてくるとは限りませんが)。

本日は天気も良いので近くて簡単な鉄砲木ノ頭へ出発GO!であります(現在地小田原なので)。

三国峠の駐車場に着いてびっくり!駐車場がきれいに舗装され広くなっている。

登山道も掘れた路の横に歩きやすい新たな路が出来ていました。

愉しく駆け上がりまして、大いに展望を楽しみ、笑いながら駆け下りました。

ススキ越しの富士山が素敵でした。

テンニンソウが盛り、フジアザミは終えておりましたが山中湖交流プラザ「きらら」に一輪残って居りました。

ご褒美に山中湖周辺のレストランでランチして目出度し目出度し、といった半日でありました。(09/22) |

|

|

|

|

|

|

| エゾミゾハギ(きらら湿性園) |

フジアザミ (鉄砲木ノ頭) |

フジアザミ(きらら湿性園) |

強烈な台風が続けざまに通過すると季節もひと動き秋の気配を感じられてきます。 強烈な台風が続けざまに通過すると季節もひと動き秋の気配を感じられてきます。

山は尚更、ネット上でも秋の花の話題に、それに誘われて出かけてみることにしました。

気軽に行けると選んだ所はおなじみ湯ノ丸と鹿沢休暇村の組み合わせ、行きつけの定番コースであります。

天気があまり良さそうでないので宿への行きがてら池の平湿原を一巡りしてからとしよう。

池の平湿原駐車場に到着、あれ!料金所がある。何時からなのかな、まぁ入山料と解釈すれば良いか。

未だ雨は降っていない。あと2、3時間は持ちそう。さっそく散策開始。

外周をひと回り、やはり花は少な目、人も少なめ、それでも三方ヶ峰辺りではイワインチンやマツムシソウが迎えてくれ来た甲斐がありました。

雲上の丘を越すあたりからいよいよ雲がハイ寄ってきて雨が降り出し、本日は終了、宿へ向かうことにしました。

翌日、休暇村に泊まるのは併設された鹿沢野草園が主たる目的、朝飯前の花散歩は欠かせません。

訪ねてみるといましたいました、アケボノソウとシラヒゲソウが。サラシナショウマの白さも目立ちます。

ひと回り、頭の中は花一杯、さて今度はおなかを満たしてから、湯ノ丸高原へ。

午前中なら天気が持ちそうなので烏帽子岳まで歩いてみようかな。

キャンプ場から入る道を選択、気持ち良いカラ松林を抜けて分岐へ。鞍部に辿り着けばもうひと頑張り、お花に目をやりつつ高度を上げていきます。

先方がいやに賑やかと思っていたら、小烏帽子岳で着くと前方の烏帽子岳で子供たちが手を振っている。

烏帽子岳に辿り着いて子供たちに聞けば地元の小学5年生、今日は体験登山とか、成程納得。

頂上はランチタイムで占拠されているし、雲行きも怪しい、早々に退去したのでありました。

そんなこんなのお花三昧の山行であります。(9/10.11) |

|

|

|

| |

|

三方ヶ峰 |

|

|

|

| オヤマリンドウ |

マツムシソウ |

イワインチン |

|

|

|

| ヤマラッキョウ /ヤマハハコ |

シラタマノキ /ハナイカリ |

タムラソウ/ アキノキリンソウ |

|

|

|

| |

アケボノソウ |

ヤマオダマキ |

|

|

|

| シラヒゲソウ |

ハンゴンソウ |

サラシナショウマ |

|

|

|

| ノコンギク |

ワレモコウ |

タムラソウ |

|

|

|

| ママコノシリヌグイ/シラネセンキュウ |

トリカブト /クサフジ |

トモエシオガマ/ サワギキョウ |

|

|

|

| 鞍部までもう少し |

小烏帽子岳から烏帽子岳を |

大賑わいの烏帽子岳 |

|

|

|

| カワラナデシコ |

ノハラアザミ |

オヤマリンドウ |

三日目、秋田駒ケ岳に登ることにしましょう。 三日目、秋田駒ケ岳に登ることにしましょう。

マイカー規制が解けて(土日を除く)八合目まで行けるらしい。

30分で1300㍍登山口に到達できるなんて夢のようです。

普通に朝食をいただいて、8時半には登山口駐車場に到着、トイレを済ませ出発です。

天気は快晴、展望良好、しっかり花を愛でながら登っていくことにしましょう。

男女岳のふちを回っていく路、両側には多くの草花のプロムナードなっていて登山者を飽きさせることがありません。

白系はキク科のゴマナ、タカネコンギクか、またセリ科のミヤマセンニュウ、ミヤマシシウドか。そうそう、ウメバチソウもまけていません。

紫系はナンブアザミやホソバトリカブトが、黄色のアキノキリンソウも負けていません。

そんなこんなで高度を上げていくと田沢湖の全貌が見えてきます。

そして間もなく男岳と男女岳の鞍部に、男岳から取り付くことにしました。少しの岩稜帯を超し尾根筋に出れば、もうすぐ。

頂上で眺望を楽しんだら向いの男女岳に行きましょう。阿弥陀池を回って階段状の真っ直ぐな路を一気に頂上へ。

ここでランチとしましょう。岩手山が大きく見えます。目を転ずれば雲の上に頭を出しているのは早池峰山のようです。

阿弥陀池を見下ろす、その向こうの山並みは和賀山系なのでしょう。

さて、阿弥陀池をひと回りして降りることにしましょう。ちょっと軽めですが、今回は欲張らない無理しないがモットー、早く宿に入って昼風呂を満喫することにしましょう。

という訳で、3時前には宿に戻ったのでありました。(8/25) |

|

|

|

| 登山道脇の斜面はお花畑 |

田沢湖が見えてきました |

阿弥陀池はもうすぐ |

|

|

|

| 男岳を望む |

男岳から、岩手山が大きい |

眼下の浄土平、雲上に見えるは早池峰山 |

|

|

|

| 男女岳 |

賑わう男女岳山頂 |

男女岳から男岳を望む |

|

|

|

| ウメバチソウは今が盛り |

ゴマナとホソバトリカブトの競演 |

ミヤマアキノキリンソウ、後ろに乳頭山が |

|

|

|

| ノリウツギ /ヤマハハコ |

サラシマショウマ /ナンブアザミ |

タカネコンギク/ ミヤマセンニュウ |

|

|

|

| オオカサモチ/ ハクサンシャジン |

タカネトウチソウ /ミヤマリンドウ |

エゾシオガマ /ミヤマダイモンジソウ |

乳頭温泉休暇村泊、二日目。 乳頭温泉休暇村泊、二日目。

今日はのんびりモード、山を登らず周囲を散策することにしました。

どのコースをとるか迷いましたが蟹場の湯から鶴の湯へ抜ける路を選択。

蟹場温泉入口の手前の、ややわかりにくい小道を入ります。

倒木があったりしてやや荒れてる感じ、でも静かで散策するには良い道、途中ブナの巨木にも出会え、嬉しがらせてくれます。

田沢湖と秋田駒ケ岳が遠望というので期待したのですが、木々が邪魔して左程でもなく残念。

程無く、鶴の湯の一角、お堂の建ってる場所に到着。ここで、のんびりランチとすることにしましょう。

コンロで湯を沸かしお茶をいただきます。良~い時間が流れます。

さて、森の小道と舗装道路を繋ぎながら、起点に戻ることにしましょう。

ブナ林の二次林、三次林の中を辿る路ですが、これが気持ち良い。

それでも腹ごなしには充分、陽の高いうちに宿に戻って乳白色のお風呂に浸かって、そしてビール、極楽極楽でありました。(8/24) |

|

|

|

| 妙の湯 |

蟹場温泉 |

鶴の湯温泉神社 |

|

|

|

長~い自粛縛り、そろそろちょこっと、羽を伸ばしたいなぁ~、と、思い切って北東北まで出かけてみました。 長~い自粛縛り、そろそろちょこっと、羽を伸ばしたいなぁ~、と、思い切って北東北まで出かけてみました。

夏の花のシーズンは終わりかけているだろうけど…、やはり花なら八幡平・秋田駒かなと思いまして、岩手山SAまで一気走り。

そこで車中泊、朝7時頃蒸の湯温泉の駐車場着、ここを起点に八幡平を周回することにしました。

蒸の湯温泉といえば、つげ義春のオンドル小屋、そんなこと思い出しながら露天風呂脇の登山道を通り抜けます。

まもなく大谷地湿原に、お花まっ盛りとはいかなかったけれど咲いてました。サワギキョウにタチギボウシ、嬉しくなります。

道脇にはサワヒヨドリやアキノキリンソウが。

長沼までは穏やかな散策路、ブシ谷地を抜けると一転、台地上火山の端っこにあたる傾斜地かかるとトラロープのかかる意外にハードなコースに変貌。

急斜面のコメツガの森をやっとこさ抜けると草の湯分岐はすくそこ、眼前に八幡平の緩やかな山並みが飛び込んできました。

あとは、ゆるゆる頂上を目指して歩いて行くだけ、これぞ八幡平ですね。

八幡平展望台で証拠写真を取った後、帰路へ。その時一団がやってきました。おや、カメラマン同行の大集団、その中心にいる人は?田中陽気君のようです。

確信は持てなかったけど、こちらも今夜の宿、乳頭温泉に約束の時間に遅れずに辿り着きたいので、先を急いだのでした。(8/23) |

|

|

|

| 蒸の湯 温泉 |

いざ、八幡平 へ |

|

|

|

| 大谷地湿原 |

サワギキョウ |

タチギボウシ |

|

|

|

| 長沼 |

ブシ谷地 |

シロバナトウチソウ /クルマユリ |

|

|

|

| ツルリンドウ/ ミズトンボ |

タケシマランの液果/ エゾオヤマリンドウ |

ワタスゲ /ヤマハハコ |

|

|

|

| 草の湯分岐を見下ろす |

八幡平展望台より |

見返峠からの展望 |

やっと梅雨が明けました。 やっと梅雨が明けました。

だが、コロナの脅威は半年過ぎても未だやみません。

なかなか遊び全開モードとはいきませんが、巣籠しっぱなしでは体が固まってしまいそう。

そこで、ちょこっと山登り感覚で筑波山へ、ちょうどイワタバコが咲いているという。それを目当てに行ってきました。

真壁町から林道へ、林道鬼ヶ作線との合流点辺りにパーキング、身支度を整えて出発です。

今日は暑くなりそうなので、凍らせた水も含めてペットボトル4本持ち、流行りの冷水タオルを首に巻いてのいでたちです。

男ノ川登山口を横目にもう少し先の女ノ川登山口から登り始めます。

沢沿いの道なので左程の暑さも感じることなく歩を進めます。タマアジサイが咲きだしました。

ツクバネソウの果期に近い姿がチラホラ、しかし狙いはイワタバコ、流れに目を凝らしながら登っていくのですがなかなか見つけられません。

登山道の終盤に差し掛かり、何か紫ぽいものが、覗きに行くといらっしゃいました紫の姫君イワタバコが。

良かったぁ。写真をとって目的達成!あとはのんびり山歩きを楽しみましょう。

間もなくつつじが丘からの縦走路と合流、女体山、男体山に立ち寄って行くことにしましょう。

人出を避け平日にしたので左程ではなく、ご挨拶したらそそくさと離れました。

ランチは後回し、野草探勝路に入り薬王院への下山路に合流、この登山路の途中、分岐、林道への下山路があると言う情報をもとに710㍍ピーク(坊主山)へ。

しっかりした路があり踏み後も多数、スタート地点への方向性も可、安心しており始めました。

途中、二人の単独行者とすれ違い、無事スタート地点近くの林道に降り立ちました。(8/3) |

|

() () |

|

| 女の川登山口 |

タマアジサイ |

ツクバネソウの花後 |

|

|

|

| 女体山からの眺望、ヤマユリがきれいでした |

男体山本殿 |

神社境内のマルバマンネングサ |

|

|

|

| イワタバコ |

オトギリソウ |

|

|

|

| |

ヤマユリ |

コバギボウシ |

その二日目、キャンプ場で素早く朝食を済ませまして、本筋の吾妻山ロッジに移動です。 その二日目、キャンプ場で素早く朝食を済ませまして、本筋の吾妻山ロッジに移動です。

比婆イザナミ街道を移動、結構狭くドキドキします。

途中、比婆大社(熊野神社)立ち寄る。御陵の遥拝所にあたり、ここは竜王山経由の登山道の起点でもあるようだ。

ご挨拶を済ませたら先に進みましょう。

9時半頃吾妻山ロッジ到着、早速身支度して登りましょう。

ロッジの左脇を通り抜け、手入れの行き届いた芝地をゆるゆると登っていきます。

起点のロッジが見えてくると展望の開けた楽しい尾根歩き、イブキトラノオ、シモツケ、ササユリ…と今が旬の花々が咲き誇っていてウキウキします。

まもなく吾妻山頂上、やや曇りがち宍道湖までの展望は得られませんでしたが、比婆山と途中の大膳原が見下ろせ気持ちいい!

そこまで足を延ばしてみましょう。

途中、コバノフユイチゴを見かけ、それが草本状矮小低木に属するとか、草本で調べてないはずだと、今納得しました。

もう一度吾妻山の尾根に立ち返り南の原へ。快い尾根歩きを満喫し本日の宿、吾妻山ロッジへ。本日はお風呂とビール、至福の時間が待ってま~す。(6/29)

その後2日間、雨で沈😢、最終日にガスガスの道後山を雨具でピストン、早々に帰路に付いたのでありました。(7/1) |

|

|

|

| 老杉 |

遥拝所 |

参道脇の ユキノシタ |

|

|

|

| まるでゴルフ場のグリーン |

原池に白とピンクの睡蓮やアヤメ(?)が |

イブキトラノオとレンゲツツジが高原を彩ります |

|

|

|

| こちらはシモツケとレンゲツツジの饗宴 |

大膳原越しの比婆山 |

大膳原分岐からの吾妻山 |

|

|

|

| 吾妻山ロッジを眼下に |

吾妻山から比婆山 |

シシウド |

|

|

|

| ミツバウツギ |

ササユリ |

シモツケ |

|

|

|

| ウマノアシガタ /ミミナグサ |

ウツボグサ /カワラナデシコ |

ミヤコグサ/ キバナカワラマツバ |

|

|

|

| イブキトラノオ/ ホソバアキノノゲシ |

ミズタビラコ/ コバノフユイチゴ |

コバギボウシ/ ノギラン |

|

|

|

| 笹原の先に… |

道後山 |

岩樋山 |

|

|

|

| ノアザミ |

ショウジョウバカマの実 |

サワヒヨドリ |

天気予報の1週間予報を見ると沖縄と北海道を除いて、しっかり傘マークが並んでいて、しっかり梅雨時に入ったんだなぁ~と実感させてくれます。 天気予報の1週間予報を見ると沖縄と北海道を除いて、しっかり傘マークが並んでいて、しっかり梅雨時に入ったんだなぁ~と実感させてくれます。

その隙間を縫うように、そしてコロナも避けつつ山行きを決行しました。

所は遠く広島、吾妻山ロッジ起点のお手軽登山を企画しました。

その一日目この案、菫咲く4月頃予定していたのでしたが、延ばし延ばしに今回の決行に相成りました。

出発日28日(日)晴れそうとの予報、思い切って車中泊込みの夜間走行を試み、朝9時に広島県民の森に滑り込み。

急遽、ここのキャンプ場に寝床を確保して、短めの比婆山周回コースをゆっくり登ることにします。

歩き始めの登山路脇のヤマボウシが美しい。そういえば道路脇で見かけたハンゲショウも白が目立って同様に綺麗だったなあ。

登り口のスキー場には少なめながらもお花もお出迎え、嬉しいですね。

その代表はササユリでしょうか、彼女に会えただけでも来たかいがありました。

そして森に入ります。この森はブナの純林へと続きます。陽光が差し込むとそれはそれは神々しいばかり、嬉しさが込みあげてきてしまいます。

古事記神話はさておいて森に育まれた先人がいて私たちがいるという実感だけは確かにあります。

そんな思いで比婆山御陵・命神社、岩戸石、条構石を巡り、下山しました。

管理棟でテントサイトの手続きをしお風呂をいただいて、テントサイトで夕食、早々にシュラフに潜り込んだのでした。

そうそう、この日ZIO奴、天敵ブヨにやられました。10か所以上かな、いまもかゆいです。(6/28) |

|

|

|

| 登山路脇のヤマボウシが美しい |

タタラ流し遺構 |

スキー場を上り詰めます |

|

|

|

| ササユリ |

オカトラノオ |

ウツボグサ |

|

|

|

| |

|

烏帽子山 |

|

|

|

| ブナ原生林を歩く |

御陵のイチイ |

|

|

|

| 産子ノ岩戸 |

条溝石 |

イザナミノミコトを祀るという命神社 |

|

|

|

| コナスビ/タカネオトギリ |

コアジサイ /ハナニガナ |

ミヤマナルコユリ |

やっと都県越えの自粛の解除がありまして、ZIO奴にとっては数か月ぶりに山を登ってきました。 やっと都県越えの自粛の解除がありまして、ZIO奴にとっては数か月ぶりに山を登ってきました。

ほんとのところシャクナゲを求めて高い山へとも思ったのですが、コロナ太りも相まって体力の低下著しく、あまり無謀な計画は立てられません。

そこで自分の体力の頃合いを見ながら静かに歩ける小菅・松姫峠から石丸峠を目指す牛の寝通りにしました。

お昼時間を引き返す時間と設定、トイレを済ませ気楽に7時半前スタートです。

スタート時には富士山が良く見えてます。さて、いつまで続くことやら。

おや、歩き出した足元にイチヤクソウが、ジンヨウというよりはマルバイチヤクソウかな。

うす暗い樹林帯、ヒトリシズカやギンリョウソウもよく目につきます。

が、今日は何といっても新緑の美しさ、光り輝いています。そう!この雰囲気を味わうためにやってきたようなものです。

道標がかなり整備され、途中までトレランのコースになっているようです。小菅村頑張っているようです。

榧ノ尾山を過ぎてから登りがきつくなり、少々息切れ気味、ペースが極端に落ち、今日の目標とした地点までたどり着かないかも。

主尾根にたどり着くころ既に11時半、すぐそばのピーク天狗棚山でランチ、ここでのんびりして帰ることしました。

そう!小金沢山まで行って昨年の登り残しを繋げるようと思っていたのですけどね。

出来ないこともないけど帰りが5時過ぎるとまずいでしょう。そんな気持ちになりました。

富士山は隠れてしまったけど小金沢連嶺が見渡せ振り返れば大菩薩嶺が、見下ろせば大菩薩湖も見えてます。

さすがに何人かは通り過ぎますが大菩薩嶺ほどではないでしょう。いい気分ではありますが帰りもせっせとか帰らなければなりません。

4時ごろ松姫峠に無事到着、やや不満ながら楽しい山行でありました。(5/20) |

|

|

|

| 小金沢連嶺越しの富士山 |

ヤマボウシ |

ギンリョウソウ |

|

|

|

| マルバノイチヤクソウ |

フタリシズカ |

ヤマツツジ |

|

|

|

|

|

|

| 小金沢連嶺越しの富士山が見たかった |

天狗棚山からの大菩薩湖 |

振り返れば大菩薩嶺 |

一か月以上の休眠でありました。 一か月以上の休眠でありました。

先ずは身近にお手伝いすべき家族が居りましてバタバタ、そしたら突然パソコンがお釈迦に!

そのうちコロナウィルスが蔓延し始め、なんとなく行動に足かせに。

そんなこんなでついぞ山はご無沙汰になってしまった次第です。

山は行かなかったけど、しっかり出かけておりました。

長駈山口市まで、そのドタバタ模様を穴埋めにアップしてみました。

今回の旅は奈良の友を誘っての旅、中継点は奈良、そこまでの旅を第一弾とすることとしましょう。

3月15日(日)多治見市永保寺で年に一度の国宝の観音堂・開山堂の公開との情報にのかってスケジュールが立てられました。

14日(土)朝食後のんびり出立、一昨年恵那山のついでに立ち寄った苗木城址をターゲットに。

15:30頃到着、石垣好きの同伴者に独り占めではやはり虚しいので再訪となった訳ですが、苗木城址は何度でも楽しく新しい。

その日は多治見市内のビジネスホテルにお泊り、岩村城址はタイムオーバー、以前伺っているので良しとしました(3/14)。

翌日、本命虎渓山永保寺へ。9:00から公開とのこと。この時期、列を成すほどではないけど三々五々、参拝客がやってくる。

天気に恵まれ、観音堂の檜皮葺の屋根の反りが青空に映える。その前に作られた庭の演出も心憎い。

奥の開山堂の佇まいも秀逸。二段垂木の美しさには感動。開創夢窓礎石、開山元翁本元をまつる質素かつ絢爛というべき建物である。

堂内に敷き詰められた石板や立てかけられた沓を見ると、中国風禅の面影を感じられるのも良い。

この時期にこの地に来たのだから「麒麟がきた」にあやかり、もう一つ二つ城跡をみてまわりましょう。

大正村近くの明知城址に行く途中、小里城址の幟を発見、ちょいと寄り道、フムフム。

そして明知城址(白鷹城址)へ。大正村は結構賑わっておりました。

車を置くスペースを見つけて、さっそく城跡へ。成程畝状竪堀跡などを見て戦国の世に思いを馳せてみました。

さて今日の予定は終了、中継点奈良に向かって走り出しましょう。(3/15) |

|

|

|

| |

苗木城址 |

|

|

|

|

| |

観音堂 |

|

|

|

|

| |

開山堂 |

|

|

|

|

| |

小里城址 |

|

|

|

|

| 畝状竪堀跡 |

白鷹城址(明知城址) |

堀切 |

奈良で時間調整。 奈良で時間調整。

そこで前以って訪ねたいところをリサーチ、そこは整備された唐古・鍵遺跡とサヌカイト遺跡がある二上山周辺です。

ところがコロナウィルス流行で閉鎖されていました。資料館・博物館はともかく、公園は意に反しておりました。

しゃぁ~ない、他を探しましょう。

石上神宮に立ち寄ってみようかな。

案の定、予想した通り静かで荘厳な雰囲気が保たれ自身の気分は上々です。

その静けさを切り裂いて放し飼いの鶏が鳴いておりました。これは「神鶏」、鳴き声に ご利益ありとか、幸先が良いです。

布留(都)御魂大神に参拝。さて御神宝の七支刀は東京より帰ってきているのかな。国博に「大和と出雲」展で御出張していたはず。

出雲建雄神社にもお参り、その国宝の拝殿を目にするたび清々しさにいつも心打たれてしまいます。

次に黒曜石と並び石器時代以来古代の人々に重用されたサヌカイト、その遺跡が二上山周辺に点在しているという、そこを訪ねてみることに。

R166竹内街道を穴虫峠目指して行くと途中屯鶴峯の表示が、ここに立ち寄りましょうとなりまして下車、その景観、奇観で名所になっている事頷けました。

この凝灰岩の下層にサヌカイトが眠っているんだ。

更に探索したいところだけれど二上山博物館が閉鎖されていることもあり、サヌカイト遺跡探索はここまでにして「近つ飛鳥巡り」に更新。

そう、ここは太子町でもあるです。道の駅「近つ飛鳥の里」から飛鳥川を渡り竹内街道へタイムスリップ。

竹内街道歴史資料館は残念ながら閉館だが、その傍の孝徳天皇陵へ。難波宮に一人取り残された思いは如何許りか思いを馳せてしまう。

それなら御陵巡りでもしましょうか。次に用明天皇陵へ、そして推古天皇陵へ。

二子塚古墳を眺めつつ、近くに敏達天皇陵、聖徳太子を祀るといわれる叡福寺と、この地(磯長)はその一族の墓域と考えるとかなり興味深いものがありました。

今日のお散歩もここまで、奈良のねぐらに戻ることにしましょう。(3/16) |

|

|

|

| 楼門 |

前景 |

建雄神社拝殿 |

|

|

|

| 屯鶴峯 |

ダイヤモンドトレール起点 |

|

|

|

| 案内板 |

竹内街道 |

推古天皇陵 |

旅の第二弾、始まりです。 旅の第二弾、始まりです。

奈良の友と山口目指してまっしぐら。まずは周防の国、東大寺別院・阿弥陀寺を目指します。中国道を西下、防府東ICでおります。

何故阿弥陀寺かというと、友は東大寺お水取りの行あけ、やはり関連寺院に足を運んでしまうのも人情でしょう。

その寺は東大寺中興の祖重源が周防国務管理として東大寺を支えたゆかりの寺、湯屋や鉄湯釜などが残っていたりして興味深いものがありました。

そこから街中へ。国府の中心地、まず目に飛び込んだのが国衙跡の表示、覗いてみることに。

道(旧山陽道)の向かいが毛利氏庭園、お殿様に明治政府が作ってあげた庭園なのかな、広く立派なお屋敷ではあります。

その旧山陽道沿い、お隣が周防国分寺、その伽藍配置が創建時のままとか、聖武帝勅願の国分寺の規模を実感できる貴重な場所というわけです。

次は防府天満宮に寄ってみたいところだけど本日の残された時間はもうわずか、ZIOの趣味を先行させてもらい、天満宮前を通過、裏山の大日古墳拝見と相なりました。

ちょっと探したけど、古墳探しでは何時ものこと、辿り着いて満足、石室の中には立派な家形石棺が残っていて感激です。

その主は大内氏の始祖、百済琳聖太子の墓と伝えられているとか、この知見、訪ねきて改めて知ることでき、訪れた甲斐があったということでしょう。

今日のお泊りは山口市湯田温泉、宿に向かうこととしましょう。(3/17)

翌日は勿論、大内氏の街、まずは街歩きを楽しみましょう。中原中也記念館が開館しており入館、程々にしないと半日掛かりになってしまいます。

「ういろう」が名物とか、幾店かの老舗が軒を並べています。店々の見て歩きも楽しいものです。そうそう、「獺祭」の原田酒造に寄りまして「原田」を購入しました。

そこから常栄寺雪舟庭園に足を向けます。枯山水のお手本のようなお庭でした。

そして、お待ちかね瑠璃光寺へ。最初に目に飛び込んでくるのがやはり国宝五重塔、まっこと噂に恥じない美形でございます。

その姿はどの角度からの視線にも耐えうる八方美人でありました。

その後龍福寺に立ち寄り、在りし日の大内館の池泉庭園を偲び、本日の湯宿、湯免温泉に向かいました。(3/18) |

|

|

|

| 東大寺別院阿弥陀寺山門 |

阿弥陀寺湯屋 |

周防国国衙跡 |

|

|

|

| 毛利氏庭園 |

周防国分寺 |

大日古墳 |

|

|

|

| 中原中也記念館 |

常栄寺雪舟庭園 |

大日古墳石室 |

|

|

|

| 瑠璃光寺五重塔 |

龍福寺 |

大内館庭園跡 |

旅の第三弾、舞台は山陰側に。 旅の第三弾、舞台は山陰側に。

湯免温泉に宿を設定したのは偏に側に香月泰男美術館があったから。がここも休館でありました。

ここは、もうちょっと行けば萩、そちらに向かいましょう。

萩の街歩きは個人的には生臭い感じがするので避けまして萩ジオパーク巡りにしましょう。

そうすると第一ナビ地点はブラタモリでも紹介されていた笠山でしょう。

頂上の展望台で萩六島を見渡します。成程、あの島々が火山の噴出物の痕跡なのか。

噴火口跡をのぞいてみましょう。ガイドブックをのぞくと世界最小の火山として紹介されている。赤茶けた岩肌が往時を偲ばせてくれます。

そしてヤブ椿の群生地としても有名、ピークは過ぎたけど散策してみます。

おぉ、思わぬサプライズ、落ち椿の妙をたっぷり楽しんだのでありました。

次は~ㇳ、須佐ホルンフェルスに行ってみたくなりました。

日本海を見ながらドライブは楽しいものです。一時間弱で須沢湾に、回り込むとつわぶき館がある展望地に到着です。

早速、遊歩道へ。わぉ!近くで見るホルンフェルスの圧倒感、ここにもZIOにとっての掘り出し物がございました。

さてさらに北上します。昨晩急遽、次のターゲットを石見銀山としたのです。石見銀山世界遺産センターに行ってレクチャーを受けてから次の行動を決めることにしましょう。

展示スペースを見学してから石見銀山街並み地区へ。フムフムである。間歩見学には時間が足りない、今日のお宿で考えましょう。

そしてお宿は温泉津温泉、ここも世界遺産地区、良いお宿でありました。(3/19) |

|

|

| 笠山からの展望 |

噴火口へ |

|

|

|

| |

笠山椿群生地 |

|

|

|

|

| |

須佐ホルンフェルス |

|

|

|

|

| 世界遺産センター・ジオラマより |

銀山地区街並み |

街並みその一コマ |

そろそろ帰らなければなりませんね。 そろそろ帰らなければなりませんね。

石見銀山間歩見学はやめにしても、もうちょっと寄り道したい気分ではあります。

パンフレットで、春の妖精イヅモコバイモ、日本一の群生地=川本町を発見、まだ咲いているみたい。行くしかないでしょう。

自生地を特定できないまま出発、何とかたどり着き来ました。

県道沿いあり、あっけない感じも。道脇に車を止めてボランティアガイドに案内を乞うと懇切丁寧に説明してくれる。

野草好きのZIOめにとってまたまたのサプライズでした。

道端の土手に沢山咲いてました。新潟・六万騎山でコシノコバイモ見て以来のご親戚との対面である。

見た目は確かに違うと感じられるけど確かなことはわかりませ~ん。

こうして旅は終わりを告げ、秀麗な大山を眺めながら米子道をまっしぐら奈良を目指したのでした。(3/20) |

|

|

|

| イヅモコバイモ |

コシノコバイモ |

ここからは番外です。 ここからは番外です。

後は自宅に帰るだけなのですが、一つだけ行き残したところが、そう、唐古・鍵遺跡公園です。

リニューアルというか全く新しい姿を見せた遺跡公園(2018.4 開園)をどうしても見てみたいのです。

そこで、もう一度立ち寄ることにしました。

開園しておりました。いやぁ~驚いた。あの貯め池(唐古池)の傍に変てこな櫓が立っている風景が、こんな素敵な広場になっているとは。

何より興奮しているのは弥生環濠集落の肝、複数の環濠跡をこの目で見ることができたからです。

九州の吉野ケ里遺跡とはどう違うのだろう。環濠集落という点では同じでも、違う気もする。

場所が場所だからからか、三輪山を望め箸墓古墳が近くにあるということを意識してしまうからか。

この後、当然唐古・鍵考古学ミュージアムにも足が向く。この施設も公園に合わせてリニューアルしたようです。

どなたのデザインか素敵な建物です。

展示物も更に見やすくなって気持ち良い。学芸員が気軽に話しかけてくれる雰囲気が無くなってよそよそしい気がしたのが、ちょっと残念かな。

それとここのミュージアムの嬉しいポイントは展示物の撮影フリーなことです。

今日はここだけ、しっかりと目に焼き付けていきたいと思います。午前中、ここで時を過ごし、のちに京阪国道から伊勢湾岸道へと帰千の途に就きました。(3/21) |

|

|

|

| 大型建造物の柱 |

多重環濠跡と竜王山・三輪山 |

|

|

|

|

| 土器片の楼閣絵画を復元 |

馬曳き人物埴輪と馬形埴輪 |

褐鉄鉱容器とヒスイ勾玉 |

|

|

|

| 楼閣絵画のある土器片 |

唐古・鍵ムラ1/1000模型 |

銅鐸の土製鋳型外枠 |

慌てて帳尻を合わせに来たように寒気がやってきました。 慌てて帳尻を合わせに来たように寒気がやってきました。

たまにはこちらも立ち向かう様を見せねばと、重い腰を上げ浅間隠山に行ってきました。

雪が降ったとはいえ直後ではないので、どれ程残っているのかな。

峠道の雪の加減等、不安がないとは言い難いけれど、エイヤーと夜明け前に家を出てきたのでした。

今はスキーシーズン、早めに出ないと交通渋滞に引っかかります。わずかにセーフで二度上峠に9時前に到着。

峠道は適度に雪が残っていて、せっかくの四駆冬タイヤ仕様が能力を発揮し、横滑りしながら登る感覚を楽しんでしまいました。

登山口に2台、駐車場には2台先客がおりました。早速、アイゼンを装着して登山開始です。

枯れた沢を辿る感じで高度を稼ぐ、登りきると行く手に目指す浅間隠山が木の間越しに見える。

まもなくコースを大きく右方向に変えれば、後は一直線に主尾根にに向かって高度を上げていく。

雪は20、30㎝位だろうか、快適である。尾根直下は急斜面であるが、雑木の手がかりがあり、短いこともあり程無く主稜線に飛び出す。

ここで一気に眼前に浅間山が立ち現れる。「おぉ、なんと素晴らしい!」

もう、一気に頂上まで駆け上りたい気分にさせてくれる。実際、疲れも忘れ、そのまま上り詰めました。

360度の大展望、ちょうど風も弱まり、方位盤を見ながら暫し山座同定を愉しんだのでした。

後はもと来た路を下りましょう。ランチは車の中でゆっくり食べることにしましょう。(2/11) |

|

|

|

| 二度上峠登山口 |

木ノ間越し浅間隠山 |

降雪量は2、30センチ かな |

|

|

| 妙義山・奥秩父方面 |

なんといっても 浅間山のビューポイント |

|

| 浅間山、左奥に八ヶ岳、右奥に北アルプス |

|

|

|

| |

木ノ間越しに角落山 |

雪紋 |

少し早すぎると思いつつ再びのミツバ岳へ。 少し早すぎると思いつつ再びのミツバ岳へ。

今年の暖冬、麓では梅の花が咲き出し尻を叩かれてしまいます。

今回も滝壷橋から歩き始めます。登山口付近の伐採作業も終わり、綺麗に片付いていて登山道もスッキリ、ありがたいことです。

植林帯を抜け自然林に入ると見事に冬木立に様変わり、丹沢湖が透けて見えます。

こんな時気持ちを癒してくれる富士山は雲の中、ちょっと残念。予報では晴れ、見えると思ったのになぁ。

しゃあない、サクサクと登りましょう。そしてミツバ岳、ミツマタの花は早すぎました。

只、黄色に弾けた個体も見かけ2月に入ったら咲き出すかもという感じを持ちました。

今日は遠望利かず長居無用とばかりに動きます、権現山まで行ってみましょう。

権現山頂上は相変わらず静かな佇まい。小休止して今日は浅瀬BSに一気に下ることにしましょう。

頂上周辺はなだらかで穏やかな雑木林が広がるのだが程無く急坂、これがなかなか曲者でした。

登りに使ったら大変!と思っていたら、男三人組がエイコラ登ってきました。同世代のよう、頑張るねぇ。

そんなこんな、足慣らし(それにしてはハードですけど)の権現山周回コースでありました。(1/24) |

|

|

|

| ミツバ岳 |

権現山 |

急勾配を行く |

|

|

|

| 今年の満開は何時? |

浅瀬入口登山口 |

2020年の船出、いや初登りは、やはり雲取山となりました。 2020年の船出、いや初登りは、やはり雲取山となりました。

年年歳歳この頃のZIOめ、動きも鈍くなり、正月7日を過ぎて、やっとこ動き始め、とっさに何処へと問われれば加減知ったる雲取山となった訳です。

それにその年の頑張り度のバロメーターにもなるしね。

そして初めから告白しておきます。益々ヒイヒイハアハアもの、そのことをお含みの上、読んでいただければ幸いです。

7時半小袖登山口を出発です。

さて、前夜の雨、雪踏みを期待しての登山でしたが暖冬、晴天快晴の中、冬木立を眺めながらの心地良い登山となりました。

堂所からいつも通りブナ坂に抜けようとしたら通行止め、橋が崩落しているとか、台風の被害はやはり随所に及んでいるようです。

七ツ石小屋を経由して石尾根に出ます。ここまでくれば何とか目鼻がつきます。小屋泊まりを考えなくてもよさそうです。

石尾根にも雪は有りません。日陰で少し凍っているだけ、展望を富士山を楽しみながらの稜線歩きです。

雪を頂いた南アルプスの稜線もくっきり見えてます。

12時過ぎ、雲取山山頂です。予定タイムより少々オーバーしましたが良しとしましょう。

これで今年も何とか山を楽しめそう。

今は快晴無風、ランチをとって暫しの休息、あとは一目散、日の暮れる前に小袖登山口に戻りましょう。(1/9) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

![]()