初雪の便りが舞い込む頃、季節は初冬と言っていいのでしょう。 初雪の便りが舞い込む頃、季節は初冬と言っていいのでしょう。

そんな時期、小田原への野暮用のついで冬木立も一興と西丹沢の権現山に出かけてみました。

一時間弱でミツバ岳登山口へ。

最初の計画は畦ヶ丸まで足を延ばし、西丹沢自然教室からバスで初瀬入口まで戻るという構想だったのですが…。

まずはミツバ岳へと7時過ぎ登山路へ取り付きます。あれ、こんな急登だたっけ。

ミツマタの花咲くころは大勢の人で賑わうだろうけど今の時期は誰も、その方が狙い目なのですけどね。

今、この辺り森林整備中とか、登山路は杉枝が一杯、そして落ち葉も一杯で路は隠されて解りづらいことこの上ない。

春とは大違いです。でも紅葉が残っていて朝陽に映え綺麗、間に合いました。

ミツバ岳頂上付近ではミツマタの花が、もう咲く準備できているように見受けられました。

そしてその向こうに富士山が雪を頂いて輝いておりました。

そこから権現山へ。此処からは冬木立を愉しむことにしましょう。お蔭で富士の姿も樹間から垣間見え、すこぶる快適である。

権現山到着です。ただちょっとタイムオーバー、最初の計画はや~めた。

取り敢えず、ここでお腹に食べ物をいれて一休み。そして二本杉峠で細川橋に下りるルートに変更することにしました。

実は笑い話のようですが、ジムで無理して走って、股関節付近を痛め、階段も登れなかったのです。

痛くて熟睡できない程だったので整形外科に行ったら、レントゲン撮影して骨に異常なし、湿布薬もらって帰ってきただけでした。

そんな訳で無理してはいけません。吞気に山逍遥といきましょう。

細川沢下山路、やはり台風19号の影響はあって、崩壊場所に遭遇、そこは虎ロープも張ってなくて危険だなと思って下り来たら、登山道入口に通行止めの表示に、人っこ一人会わなかったはずです。さて、何時整備の手が入るのでしょうか。

13時過ぎに無事細川橋BSに到着、そこから起点滝壺橋まで一時間ちょっと、丹沢湖周辺の景観を愉しみながらの歩きでありました。(12/8) |

|

|

|

| |

森林整備中 |

|

|

|

| |

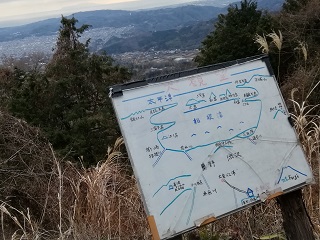

世附大橋を望む |

|

|

|

|

| ミツバ岳からの富士 |

権現山尾根の冬木立 |

権現山からの富士 |

|

|

|

| 落葉も綺麗 |

崩落箇所 |

通行止め表示 |

ここに来て快晴が続きます。まさに貴重な晴れ間、座しては居られません。 ここに来て快晴が続きます。まさに貴重な晴れ間、座しては居られません。

小田原からの呼び出しに渡りに船とばかりにお駄賃代わりの山歩き、軽く切り上げるつもりで大山を選択、

北尾根を歩いて見ましょう。

ヤビツ峠到着7時頃をめどに家を出発します。それでも駐車場はほぼ満杯、やっと停めることが出来ました。

手早く身支度を済ませ出発します。よく歩かれた路、安心して歩を進めます。

右手に相模湾が、江ノ島が朝陽に映えて好印象を刻印してくれます。

路は木道が現れ、いかにも丹沢の路と言った感じになります。

そしてお待ちかね富士山が顔を出します。紅葉は終盤、中腹ではまだまだというところでしょうか。

その中腹越に丹沢山・丹沢三峰が見えてます。間もなく25丁目石柱が現れれば山頂はもうすぐ。

人気の山、朝早くから賑わっています。大山参りの肝は大山祇神(石尊権現)と江ノ島と富士山かも知れませんね。

そんな妄想に駆られながらマイクロウエーブアンテナの脇の路から北尾根に足を踏み入れます。

入口こそ梯子越えでデンジャラスな気分を掻き立てますが、尾根上の雑木林に入れば心地よい散策路に。

荷揚げ用モノレール沿って進みます。しばらくは富士山と丹沢山塊をお供に口笛も出そう。振り返れば木の間越に電波塔が見えている。

錦秋に彩られたこの路は西沢の頭~ミズヒノ頭~堺沢頭と地獄沢橋への下山路の植林帯に入るまで続く、何とも贅沢な路である。

県道70号線に出てしまえば1時間半の舗装路歩き、この部分がちょっとネックかな。(11/10) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

季節は足早に、まるで帳尻を合わせに駆け込んできたようです。 季節は足早に、まるで帳尻を合わせに駆け込んできたようです。

そのため関東の山々もシーズンイン、スタンバイOKといったところでしょうか。

ネットでの三頭山紅葉情報によると良い塩梅とか。そういえば去年も10日でした。

即三頭山に決定!昨年と同じコースを選択、安心で悩まなくて済むし気軽に紅葉狩りする好適地ですから。

幸い余沢までは台風の被害も少なく無事辿り着けてひとまず安堵、トイレを済ませて出発です。

(道路では青梅から入ったのですが上野原から長作経由の道には支障があるらしく通行止めの由)

オマキ平までは日差しもなく絵になる対象も見つけられず、ひたすら歩を進めました。

昨年と明らかに変わっていたのはトレイルコースの看板、小菅村もここの魅力を再度発信し始めたのかなと思いました。

路もだいぶ整備されていました。もっと登山口として活用されても良い気がします。もっともそうなると静かさが無くなって嫌ですけど。

それはともかく、オマキ平で紅葉と朽ちた展望台とのコラボを鑑賞してから先に進みます。

此処からは光とモミジ葉とそして碧空との競演、ゆっくり愉しみながら、愛でながら頂上を目指すことにしましょう。

鶴峠からの路はコアジサイが加わってくれます。尾根通しの路に入ると展望が開けると雪を頂く富士山が真っ先に飛び込んできました。

やはり嬉しいものですね。今日はことさらにクリア、三つ峠を従えていい感じです。

そして山頂へ。予想通りの賑わいです。写真を撮って軽くスルー、取り敢えず東峰までいって展望台で軽くランチ、大岳山も良く見えてます。

長居は無用、やはり喧噪より山の懐に抱かれている方がずっと良い、奥多摩湖方向に下り、途中から玉川方向へ向かいます。

未だ青々としたイロハモミジも見かけ、もう1週後くらいが昨年のレベルかなと思ったりしながら下っていきます。

ウリハダカエデやミネカエデの黄色が強烈、ブナやケヤキと競って黄色のシンフォニーを奏でます。

そうこうしているうちに玉川に着くのですが、堰堤工事の足場が崩れ法面が崩壊しているのが見受けられ、やはり台風は傷跡を残していった事を物語っていました。これから山道の補修・メンテナンスに手が回らない事態も発生するかもしれないと、考えさせられた一日でもありました。(11/6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

巨大な台風には我々はなんとも無力、為すすべなく、ただ祈るのみ。 巨大な台風には我々はなんとも無力、為すすべなく、ただ祈るのみ。

列島に住む我々に続く人々が辿った道を、我々もまた歩いて行くしかないのかもしれません。

それでも秋は素早くやってきました。足を停めてる場合ではありません。

兎に角、動き出しましょう、と西沢渓谷に足を運んでみました。

此処はZIOメにとって懐かしい場所でもあります。

半世紀以上も昔、広瀬湖となるダム建設中、そして不動小屋が滝の上で営業していた頃、西沢渓谷は秘境と呼ばれてました。

学科の友人4人とミカン箱一個を背負ってお正月を山小屋で過ごす目的で訪れたのでした。

コタツでミカンを食べたこと、友が氷の上で肝を冷やしたこと、恵林寺に寄って、先輩の武田の鶴翼の陣の言説に耳を傾けたことなどが、かすかに思い起こせます。

その後も金峰山縦走の下りとかに利用していたのですが、「道の駅みとみ」出来たあたりからしばらく遠ざかっていたのでした。

それはともかく、只今紅葉シーズン、どんな景色を見せてくれるか楽しみです。

登山道入口でトイレを済ませ、「那賀都神社」の社にご挨拶して黄葉に彩られた路を歩きだします。

そして二股の吊り橋が、これこれ、揺れを怖がった人がいたっけ、印象的なその吊り橋を渡ります。

吊り橋からは鶏冠山の岩峰が顔をのぞかせている。

そして渓谷沿いに進めば滝のオンパレード、飽きることがない。鎖もしっかり設置してあって観光客対応がしっかりできているようだ。

景色の事は語っても語りつくせない、まずは己が眼にしっかりと焼き付けてからにしましょう。

周回路の到達点、森林軌道跡に面して黒金山登山口がある。

この山域はどこからでも急登から始まる。このルートもその例に漏れない。ところどころ台風の影響か倒木が路を塞ぐ。

それが紅陽台辺りまで続く。体調不良とは言い難いのだがなかなかペースが上がらない。

一時期的なものとは知っているのだがガスも出てきて真っ白け。

日暮れ前に下山したいことを考え合わせるとタイムオーバーギリギリ、持病もあることだしとネガティブ思考満載に。

今日は帰ろ!この辺りアズマシャクナゲの群生地、その花咲くころでも来てみましょう。

それまでのお預けと、1900㍍付近で撤退したのでした。チャンチャン。(10/31) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

七つ釜五段の滝 |

鶏冠山 |

またまた台風が来るという。そして千葉方向に、更に大きいらしい。 またまた台風が来るという。そして千葉方向に、更に大きいらしい。

準備といっても何もできない。携帯食とかヘッドランプ・コンロとかはお手ものだが、それだけの事。

そして考えた答えが台風が来ぬまの山行きとは何ともお粗末でございます。

というわけで又も小金沢連嶺に向ったのであります。

未踏区間がありまして、この際埋めてしまえという訳であります。

それは黒岳~牛奥ノ鴈ヶ腹摺山~小金沢山、大峠までは通れそうなので、そこを起点とします。

大峠ではクリアな富士山が出迎えてくれました。

早速準備して登り始めます。初めからの急登、山のお約束、まずはもくもくと登ります。

未だ木立は色付いていないようで朝の陽ざしに緑が綺麗です。

尾根上に出ると、始め枯木立と倒木の中を縫うように進んでいきます。

今日は紺碧の空、枯木立がとても印象的。やがて笹原が現れだし、その暗緑色がまた青空に対比されて素晴らしい。

花の少ない時期と覚悟してきただけに、何とも嬉しいご褒美である。

更に冬木立だからこそ可能な展望、後ろに富士山を従え、左手に南アルプスの高き山並み、右手に馴染みの奥多摩の山々、何とも贅沢であります。

富嶽十二景にもなっている、それぞれの頂に立てば評判通りの富士山を見ることができました。

ありがとうございます。もう拙い戯れ文はいりませんね。

小金沢山でランチして、ルンルンで帰って参りました。縦走者も幾人か居り、それなりに賑わっておりました。(10/9) |

|

|

|

| 大峠から |

|

|

|

|

|

| 奥多摩の山々 |

秋らしさも |

八ヶ岳を望む |

|

|

|

| 川胡桃沢ノ頭付近からの富士 |

牛奥ノ鴈ヶ腹摺山からの富士 |

小金沢山からの富士 |

|

ちょっと気分転換、ちょこっと遠出、那須を目指しました。 ちょっと気分転換、ちょこっと遠出、那須を目指しました。

まず、予報では快晴、天気が良いこと。展望が利く山が宜しいかと。

更に、ここにきて気が付いたことですが、那須は登っていると思ったら、三斗小屋温泉の時も、北温泉から三本槍を目指した時も、茶臼岳を抜かしたコース取をしていて、茶臼岳は未踏ピークだったのが判明したのです。

気づいた以上無視できません。それが第一理由ですね。

楽ちんコースでのんびりとが今回のコンセプト、ロープウェイ乗り場横Pから出発です。

天気が良くアクセスが良いためご同行の人たちが一杯、遠足気分。

後に幼稚園から高校まで引率登山の集団と行き違いポピュラーな山であることを実感いたしました。

それも山の楽しみ、山の景観の一コマですね。

欲を言えば紅葉も、若干早すぎた模様。それでも色付きが感じられ、もう秋ですねェ、という感じでした。

山頂で展望を楽しみながらランチして、ゆっくり下山、本日も愉しい山行でありました。(10/1) |

|

|

|

| 快晴!ロープウェイ頂上駅を見上げて |

峠の茶屋横を入山 |

峰の避難小屋が見えてきました |

|

|

|

| 三本槍を背に茶臼岳を周回 |

無間地獄は今日も活発 |

姥ヶ平は良い感じ、奥に三倉山への稜線 |

|

|

|

| 発色は今一だけど紅葉は始まっています |

茶臼岳真近 |

那須岳奥社 |

|

|

|

| 山頂は大賑わい |

展望を楽しんだら朝日岳の崩壊地を見ながら… |

逆光に背を押されながらの見ながら下山 |

|

|

|

| エゾオヤマリンドウ |

シラタマノキ |

ナギナタコウジュ |

前週に引き続き笹子峠へ。 前週に引き続き笹子峠へ。

未だ歩いてないところを繋げたいという欲求が自然出てしまうようで、以前笹子鴈ヶ腹摺山迄行ったことを思い出し、その先大鹿峠迄行ってみようと急きょ決めたわです。

旧国道の笹子隧道前の空き地に車を置かせてもらって出発です。

トンネルをくぐって登山路を笹子峠へ。

表示板に従って鴈ヶ腹摺山方向に進みます。尾根路に出て進むと間もなく高圧線鉄塔に行き当たります。

鉄塔の間に富士山が見えます。良かった、此処で見えないと画竜点睛を欠きますものね。

その先に鴈ヶ腹摺山がありました。少し木立が邪魔するもののしっかりと富士山が見えてます。

一呼吸入れて先に進みます。遠く山並みが見えます。富士が見えるということは南方向、丹沢の山々なのでしょう。

まもなく今回の山行の肝、米沢山までの路が始まります。

そして米沢山山頂到着、ここでランチにすることにしましょう。木陰があり涼しい、展望には優れてないけど良い場所です。

始めはこの辺りで引き返すつもりでしたがあまり面白味が無い、先に進むことにします。

お坊山(東峰は踏み忘れ)を通過して、いよいよ景徳院目指してまっしぐら下っていきます。

それにしても大鹿峠付近の森は気持ちの良い樹林帯ですね。ミヅナラ、カエデ、ブナ…が繁り路はフカフカ、楽しいことこの上ありません。

やがて植林帯に入ってくると少し興ざめしますが、それでもZIO的には許せる範囲かな。

そして赤い屋根の氷川神社が見えてくればもう少し、景徳院BSに到着。

笹子峠に登り返すのが嫌になちゃった。ここで贅沢の切り札、タクシー代を奮発して起点に戻ったのでした。チャンチャン。(9/27) |

|

|

|

|

|

|

| |

笹子鴈ヶ腹摺山頂から |

米沢山頂 |

|

|

|

| 大鹿峠への気持ちの良い路 |

田野氷川神社 |

|

|

|

|

|

|

| アケビの実がたわわに |

アキノタムラソウ |

ノコンギク |

アキノキリンソウ |

コウヤボウキ |

台風が猛威を振るいました。何という凄まじすさ、同じ県内に住みながらもこれ程とは。 台風が猛威を振るいました。何という凄まじすさ、同じ県内に住みながらもこれ程とは。

千葉都民的感覚に支配されている自分が恥ずかしい。

台風の通過を機に季節が変わる。これが日本列島の習いなれど無常さを感じる。

秋の訪れである。その事象にも心惹かれる私がいる。

ままよ、素直に秋草を訪ねて山に行ってみましょう。

思いついた場所は湯ノ沢峠、2007・2009年以来の小金沢連嶺の訪問、花の宝庫の面影や何処というわけです。

湯ノ沢峠への路は結構悪路、以前のエクストレイルならまだしも4WDとはいえ今のノートには過酷でした。

それはともかく、此処を起点に滝子山まで行ってみることにします。

7:45出発、縦走路に出ると直ぐに鹿よけゲートが待ち構えています。この厳重な防護ネット設置が一番変化したことでしょうか。

次々と現れるゲートには驚かされました。始めのお花畑は予想通り花は少なめでありました。

それでもマツムシソウやアキノキリンソウに出会えて胸を撫で下ろします。

ノガリヤスやスズメガヤが生い茂る草原はそれはそれで気持ち良いのですが、花にも出会いたい、これ人情ですよね。

大藏高丸を過ぎハマイバ丸の手前のお花畑が一番賑わいを見せていた感じです。

個別に目立っていたのがマルバタケブキ、ノハラアザミもそこかしこで見られ嬉しい限りです。トリカブトも今年初見参、良き哉。

ハマイバ丸を越して間もなくの粘土質の急斜面には参りました。アイゼン持ってくればと思ったくらい、虎ロープ一本あれば良いのに。

後は問題なく大谷ヶ丸を経由して滝子山へ。人も少なく静かな登山を楽しむことができました。

帰りはピストン、湯ノ沢峠駐車場に15:45到着、私の車だけ取り残されたようにありました。時間かかり過ぎ?まぁ、今の足はこんなもんです。

帰りは慎重に車を操作、轍につかまらないようにしながら家路に向ったのでした。(9/20) |

|

|

|

| 大藏高丸 山頂 |

ハマイバ丸 山頂 |

滝子山山頂 |

|

|

|

| ハナイカリ |

マルバタケブキ |

レイジンソウ |

|

|

|

| マツムシソウ |

アキノキリンソウ |

ワレモコウ |

|

|

|

|

|

| カイフウウロ/ハクサンフウロ |

ウスユキソウ |

ヤマハハコ |

カントウヨメナ |

ヤマトリカブト |

|

|

|

|

|

| セイタカトウヒレン /ノハラアザミ |

アキノタムラソウ |

シモツケソウ |

キンミズヒキ |

ツリガネニンジン |

すっかりご無沙汰です。 すっかりご無沙汰です。

こんなに空いたのは初めてかも、理由はありません。

多分、・・・症候群かも。

で、気を取り直して登山靴を履いて山に出かけました。

所は行きやすい日光・戦場ヶ原、赤沼駐車場を目的地に設定します。

暑すぎる自宅を抜け出して高原の涼しさを感じるのも目的の一つでしたが、着いて見ればこの地も結構暑い。

彼の地は更に暑いのことだろうから文句は言いません。

湯ノ湖からの水の流れに沿って下り高山に行ってみましょう。

花はやはり少なめ、ホザキシモツケソウは「無残やな名残の花跡」といった感じ、盛りはシロヨメナかな。

アキノキリンソウも盛りと言えば盛り、リンドウも咲き出して秋来たれりの感を改めて感じさせてくれます。

水辺の主役はノボロギクからダイモンジソウに変わっていました。

高山は初めて、どんな感じなのかな。笹の多い樹林帯を回り込みながら登っていく。

1っか所以外展望はほとんどないkれど今日のような暑い日は良かったのかもしれない。でも風の通りが悪いので快適とは言えない。

高山でちょいとランチ休憩、その後小田代原を目指して歩きます。シーズンオフのためかほとんど人には会わない静かな散策となりました。

それも戦場ヶ原に出るまで、戦場ヶ原の木道は子供たちの歓声で溢れかえっておりました。

ほんの軽い軽い散歩でありました。(9/10) |

|

|

|

|

|

|

| シロヨメナ |

ニガナ |

リンドウ |

|

|

|

| 咲き残りのホザキシモツケソウ |

アキノキリンソウ |

ダイモンジソウ |

|

|

|

| イフタデ |

|

キッコウハグマ |

あくまでも勝手にであるけれど登る山が増えてくると、やっぱ剱岳に行かないとねとなってしまいます。 あくまでも勝手にであるけれど登る山が増えてくると、やっぱ剱岳に行かないとねとなってしまいます。

が、崖っぷちは好きじゃないこともあり今までのびのび、が、状況が進み今季登ることにしました。

50年来の友をパートナーに選んで(剱は今度で4度目とか)9:00立山駅で合流します。

ケーブルとバスを乗り継いで室堂へ。

雲が多いけれどもまずまずの天気です。いや、今期の梅雨明けの遅さを思い起こせば御の字でしょう。

今日は剱御前小屋まで、観光気分で花を愛でながら、ゆっくり行くことにしましょう。

みくりが池を通り、地獄谷を横目に雷鳥沢キャンプ場を通り抜け登山道へ。

目指す剱は雲の中だけれど、それは明日のお楽しみ、足元のお花が歓迎してくれてます。

チングルマやコバイケイソウの群落に出会うと夏山だぁ~と感激もひとしおです。

直登ルートより回り込んでのルートの方が花が多そうと、そちらを選択、予想通り愉しい路です。

コースタイムで移動、お昼過ぎには御前小屋に到着、小屋のラーメンを頂くことに、美味しかった。

宿泊手続きを済ませ剱御前へ、ちょこっと行ってみます。未だ峰を覆う雲が取れず。

ただ、トウヤクリンドウ、チシマギキョウ等に出会え、また雷鳥さんにも会え良かったです。

夕食後部屋で寛いでいると外でどよめきが、急いで出てみるとガスが上がっています。

夕景を撮るチャンス、急いで別山方向へ足を運びます。手前のピークで堪能、しっかり剣岳が見えてます。特に立山の夕景が抜群でした。

その日の夜は気持ちが高ぶってなかなか眠れませんでした。

そして翌日、5時半ごろ御前小屋を出発、好天無風、絶好の登山日和、剣山荘で一服、ストックを預けて、いよいよ剱への登山開始です。

一服剱で文字通り一服、次の目標地点前剱の全容を目で確かめ気合を入れる。

落石だけには気を付け一歩一歩足を運ぶ。要所の鎖場は信頼して身を確保すれば確実に歩を進めることができる。

むしろ、何もないところでの一歩に緊張する。確かにカニノタテバイの前が難所かもしれない。

鎖場を越し、ただひたすら岩稜帯を一つ一つ越えていくと剣岳神社が社が見えて一安心、剱岳山頂に到着しました。

まずは証拠写真を撮りましょう。生憎雲が出てきて大展望は得ることが出来なかったですが八ッ峰を眺めながらの休憩は格別です。

ただ帰りも難所、左程のんびりできません。ランチする気分にもならないので行動食を口にして30分程で下りはじめます。

カニノヨコバイを過ぎ梯子を下り前剱の急斜面のザレ場で石を落とさないよう慎重に下りると難所を超えた気分、ほっとします。

それでも剣山荘にたどり着くまでは油断大敵、なのでここで剣山荘ではじけてしまいます。

飲み物を仕入れて、蕎麦を頼んで、土産を買ってと大盤振る舞いです。

大いに休息したら剱御前小屋まで1時間半余り登り返さなければなりません。

3時半頃小屋到着、着替え布団の上に寝転がって至福の充実感を味わったのでした。

翌日は小屋の朝食をいただいて7時過ぎのゆっくり立ち。みくりが池温泉で一番風呂に入ってソフトクリームを食べて幸せの二重奏。

立山駅に戻りました。

そうそう、立山博物館にも立ち寄りました。

立山曼荼羅の実相を垣間見ました。剱岳山頂に埋められていた錫杖頭を見ることが出来たのは良かったかな。

此処で友と別れそれぞれの地に向ったのでした。(7/31.8/1.2) |

|

|

|

| チングルマ |

ヨツバシオガマと雷鳥荘 |

地獄谷を遠望 |

|

|

|

|

|

| ハクサンフウロ/コバイケイソウ |

ハナニガナ |

アキノキリンソウ |

ハクサンチドリ |

イワイチョウ |

|

|

|

|

|

| タカネオトギリ /ハクサンシャクナゲ |

ミヤマコゴメグサ |

クルマユリ |

タテヤマリンドウ |

エゾシオガマ |

|

|

|

|

|

| チシマギキョウ /イワギキョウ |

ミヤマホツツジ |

ヤマガラシ |

ミヤマキンポウゲ |

モミジカラマツ |

|

|

|

|

|

| 雷鳥/ タカネコウゾリナ |

ウサギギク |

ミヤマダイコンソウ |

アオノツガザクラ |

タカネヤハズハハコ |

|

|

|

| 日没 |

立山夕景 |

剱岳夕景 |

|

| 前剱からの展望 |

|

|

|

| 平蔵谷最上部の残雪 |

剣岳頂上 |

八峰方向 |

|

|

|

| 剣山荘上の一服剱斜面 |

雷鳥沢キャンプ場目指して |

立山を映すみくりが池 |

皆さん、な・なんとまたまた北海道に出かけてしまいました。 皆さん、な・なんとまたまた北海道に出かけてしまいました。

亥年の自分でも、この頃、後ろからの引き算で物事を考えるようになりまして、

残された気力体力を天秤量りかけてしまいす。今年が最後の猪突猛進のころ合いかなと勝手に合点、

本領発揮、勢いで出かけてしまったのです。

ルートは大洗港から商船三井のサンフラワー号で苫小牧へ。

そこから羊蹄山、その後横に移動十勝岳へ。更に阿寒湖へ北上、雌阿寒岳に登って斜里町清里に移動。

斜里岳に登ってから岩尾別温泉泊、最後に羅臼岳へという工程です。

帰りは苫小牧港まで戻り新日本海フェリーで新潟港へ。長岡市によっての帰千というちょっと贅沢な大遠征です。

それではまず後方羊蹄山から。

この時期の北海道、個人で宿をとるのに苦労しました。結局、山の近くに取れずニセコのペンションにお泊り。

翌朝、6:30羊蹄青少年の森よりのスタートです。昨日は綺麗な姿を見せていたのに今日は朝からガス、展望は得られそうにありません。

それでも雨が降ってないだけ良しと自分を鼓舞し、歩きだします。

羊蹄山は樹木の濃い山です。初めは笹やシラカバの森、やがて屈曲したダケカンバが多く姿を見せます。

道脇はエゾノヨツバムグラが林床を埋めている。やがてマイズルソウが入れ替わってくる。

黄色のウコンウツギの花がガスの中でも目を引きます。足元の黄色はオオダイコンソウ、ハイオトギリか。

ガレ場をトラバースする辺りからイワブクロが現れる。露を見に纏ってよい感じ。

そして9合目分岐手前でシラネアオイと遭遇、今年は初見、お会いできて感激です。

更に高度を上げるとキバナシャクナゲの群落が現れます。利尻ではまだだったエゾノツガザクラも艶やかな姿を披露してくれています。

外輪山に入るとコキンバイの大競演、心を和ませてくれます。火口はガスの中、登山路が分かりにくい。

左回りに歩を進め、岩稜を慎重に越していくと1893mの三角点、その先に山頂表示杭ありました。

とてもゆっくりできる所ではないので、その先の岩陰で一休み、濃霧のうえ寒いので、パンをかじって、早々に下山に転じました。

天気があまり宜しくない、そこで外輪山巡りは止めにしてもと来た道を戻ることにしました。

帰りは往きにに撮り残した花々をチェックしながら道中を愉しみ、14時頃起点の駐車場に戻りました。

その後真狩温泉に立ち寄り汗を流し本日の工程を終えたのでした。(7/4) |

|

|

|

| 前日、こんな秀麗な姿をみせてたのに |

朝方は何とか麓が見えてました |

木立の姿が美しい |

|

|

|

| 外輪山 |

羊蹄山山頂 |

|

|

|

| ウコンウツギ |

ハイオトギリ |

チシマフウロ |

|

|

|

| キバナシャクナゲ |

シラネアオイ |

エゾノツガザクラ |

|

|

|

| イワベンケイ |

イワウメ |

イワブクロ |

|

|

|

|

| メアカンキンバイ |

?タンポポ |

マルバシモツケ |

エゾカラマツ |

|

|

|

|

|

| ミソガワソウ/ハクサンチドリ |

マイズルソウ |

エゾノヨツバムグラ |

クルマバソウ |

オオタチツボスミレ |

移動日一日を挟んで 十勝岳へ。

十勝岳温泉凌雲閣がとれまして連泊、なので行動に余裕が生まれました。

7時の朝食をいただいて7:30出発、まだ雲が多いけれど時間が経つほど晴基調、安心して出かけられます。

富良野川源頭の枯沢を渡ればいよいよ登山開始、上ホロ分岐からはひたすら階段を上り続ける。

それでも尾根上に出ればキバナシャクナゲやチングルマといったお花が出迎えてくれます。

上富良野岳までくれば一安心、時間があるのでちょいとお花畑がありそうな三峰山辺りまで行ってみましょう。

エゾコザクラやキバナシャクナゲの群生地でした。確認したら引き返しましょう。

上ホロに着くころ雲が上がり十勝岳の雄姿を望むことができ心高ぶります。

途中、左手に噴気孔を望むことができます。この山が火山であることを実感させてくれます。

火山礫を黙々と登っていくと、やがて山頂、雲量が多くて遠望が利かないのが癪だけど、良い山でした。

下りたら温泉とビールが待っている。こんな贅沢はありません。

3:30凌雲閣到着、早速予定の行動、十勝岳を満喫したのでした。(7/6) |

|

|

|

| 凌雲閣で雨が上がり |

陽が沈む |

富良野川源頭 |

|

|

|

| 富良野岳が顔をのぞかせ |

うれしや、サンカヨウにであえた |

エゾヒメクワガタ |

|

|

|

| チングルマ |

キバナシャクナゲ |

エゾノツガザクラ |

|

|

|

| イソツツジ |

イワウメ |

エゾコザクラ |

|

|

|

| 富良野岳に続く稜線 |

三峰山 |

三峰山付近のお花畑 |

|

|

|

| 上ホロカメットク山から十勝岳の雄姿 |

十勝岳山頂 |

十勝岳への稜線 |

|

|

|

| 噴火口 |

美瑛岳方向への 下り路 |

十勝川源流方向の 雪田 |

|

|

|

|

| 上ホロ避難小屋付近の雪田とエゾコザクラ |

安政火口俯瞰 |

イワヒゲ |

メアカンキンバイ |

|

| 翌朝、凌雲閣からの眺め、中央のギザギザが上ホロカメットク山 |

本日は十勝岳から阿寒湖へ移動、観光でもしようかな思っていたら、10:30過ぎには到着、

天気は良いし工程も短いしで、急遽雌阿寒岳に登ることとしました。

9:40雌阿寒温泉登山口出発、樹林帯の中を登っていきます。

今日は日曜日、ここはまさに観光地、そして晴、多くのハイカーが次々と:登っていきます。

私もその一員と同化することにします。

針葉樹の森からハイマツに入り、展望がよくなり、イワブクロ、メアカンキンバイ、メアカンフスマの花々を多く目にするようになります。

ハイマツ帯を抜け、砂礫を歩一歩と進むと火口壁上に到達、火口の噴気孔からは音を立てて蒸気を噴き出しているのが見て取れます。

そして、更に一歩、頂上に到着。風もなく好条件の登山でありました。

でもやはり長居は禁物、しっかりと展望を目に焼き付け下山しました。

14:40およそ4時間で戻ってきました。一つだけ残念なことは、野中温泉が本日休業日だったことでしょうか。(7/7) |

|

|

|

| オンネトー湖が見えます |

ハイマツ帯を抜け |

噴気孔 |

|

|

|

| 火口壁歩き山頂へ |

火口を見下ろす |

雌阿寒岳山頂 |

|

|

|

| イワツツジ |

イソツツジ |

メアカンキンバイ |

|

|

|

| イワブクロ |

メアカンフスマ |

マルバシモツケ |

阿寒湖遊覧船観光しまして斜里町清里へ。

翌日早朝6:30清岳荘登山口からスタート、斜里岳を目指します。

昨日は晴れていたのになぁ。しゃぁ~ない行きましょう。少し林道を歩いてから森に入ると、すぐ渡渉が始まります。

最初は飛び石でしたが、滝が現れると、簡単にはいかないところも出てきます。

何の滝かは憶えてないけど這いつくばうことも何度か、それでも見晴の滝を超えれば、何とか格好もついてきます。

やがて上二股、此処からは一歩一歩歩を進めていけば、やがて馬の背へ。眼前に斜里岳が大きな佇まいを見せる。

そして大展望の頂上に立つ。全く痛快・爽快である。

多くの花に出会え気持ちは更にハッピー、特に印象的だったのが山頂直下のガレ場に咲いていたミヤマオダマキ、その紫が気高く心打たれました。

帰りは上二俣から熊見峠を経由する。下二股に出れば一度とおった路、気は楽です。

13:00頃清岳荘到着。今日はこれでお終いではなくて、羅臼岳の麓、岩尾別温泉まで移動しなければなりません。

でも、あと一つ、そしてビールと温泉、楽しみ楽しみ、移動も苦になりません。(7/9) |

|

|

|

|

|

| 清里町からの斜里岳の頭/水ノ滝蓮 |

羽衣ノ滝 |

見晴ノ滝 |

龍神ノ滝 |

霊華ノ滝 |

|

|

|

|

|

| ミヤマオグルマ/ハクサンチドリ |

エゾヒメクワガタ |

チシマフウロ |

ミヤマダイコンソウ |

エゾカンゾウ |

|

|

|

| ヨツバシオガマ |

綿毛のチングルマ |

ミヤマアズマギク |

|

|

|

| ミヤマオダマキ |

エゾノツガザクラ |

ミヤマキンポウゲ |

|

|

|

| 斜里岳への稜線 |

斜里岳頂上 |

神社奥社 |

|

いよいよ ラスト、本日羅臼岳です。岩尾別温泉連泊なので慌てることはありません。

それでもみんな早いので、5:30位の出発となりました。登山路はホテルの裏側、木下小屋の前が入口です。

裏山の森に入る感じで100㍍程高度を上げて尾根に取り付き、羅臼岳に続く長い尾根を辿っていく感じです。

針広混交林の森は結構愉しい。勾配が緩いこともあり、足下の草花を探しながらひたすら歩を稼ぎます。

水場の弥三吉水で立ち止まって水を飲んでみる。水量が多い、エキノコックスの心配があるが、ちょっとだけだから自己責任で…。

此処から極楽平と呼ばれる緩やかな地形、1時間程で抜け羽衣峠と森を抜け、岩稜帯に入るのですがその周りが一大お花畑、感激です!

深紅のエゾツツジの群落の見事さ、競うように咲き乱れるエゾコザクラ、エゾノツガザクラも負けていません。正に深紅の三重奏です。

もちろんこれだけではありません。チシマクモマグサは初めてです。

嬉しい限りです。心はハイテンション、此処にいられることに感謝です。条件を満たしてくれた全てに対して。

お花畑の岩稜帯を過ぎるとハイマツが広がる羅臼平、眼前に正に溶岩ドーム、羅臼岳が堂々とした姿を見せています。

ハイマツ帯を超え、岩稜帯への取り付きは雪が残っている。でも今年は雪が少ないという。確かに苦も無く今日は通過できる。

慎重に岩を伝って山頂に飛び出す。

風も無い、少し寒い。先客が2人、後から1人、自身を含めて5人が岩陰に身を潜めて、10時ちょっと過ぎですが早めのランチ。

少し雲量が多くて遠望は得られなかったですが、僅かに見える島影は国後・択捉の一部でしょうか。

30分程休憩、たっぷりと眼福をため込んだら下りることにしましょう。

下山途中も名残を惜しむように花々に眼を向け、ゆっくり時間をかけてと下りていきます。

この贅沢、単独行ならではの醍醐味です。

2時頃、岩尾別温泉到着、早速一ッ風呂、気持ちい~い。もちろん混浴の露天風呂も、誰もいませんでしたけれどね。

此処は正に「地の涯ホテル」、なかなか居心地よろしゅうございました。(7/10)

追記 その他の旅の徒然はブログにちょこっと。 |

|

|

|

| 木下小屋 |

こんな路が続きます |

奥が深紅の渓谷? |

|

|

|

| エゾツツジ |

エゾコザクラ |

エゾノツガザクラ |

|

|

|

| チシマクモマグサ |

エゾキンポウゲ |

コメバツガザクラ |

|

|

|

| エゾノツガザクラと アオノツガザクラ |

エゾヒメクワガタ (色違い?) |

エゾヒメクワガタ(色違い?) |

|

|

|

| オトギリソウ |

エゾノキリンソウ |

エゾカワラナデシコ |

|

|

|

| ウメガサソウ |

クルマユリ |

コカラマツ |

|

|

|

| メアカンフスマ |

イソツツジ |

キタキツネ君こんにちは |

|

|

|

| 羅臼平から |

羅臼岳山頂 |

オホーツクの海 を見る |

|

長年の夢実現に今年は発進とばかりに利尻・礼文の旅を実現させてしまいました。 長年の夢実現に今年は発進とばかりに利尻・礼文の旅を実現させてしまいました。

一日目は利尻島にたどり着くだけ、旅立ちの羽田の空は雨模様です。

先ずはANAで稚内に一ッ飛び、これは賭け、早割なので3月後の天気なぞ分る筈などありません。

結果、着陸した稚内空港の空は晴基調、ラッキー!嬉しいです。

フェリー出航までの待ち時間4時間、宗谷岬空港線バスが3000円で宗谷岬まで連れて行ってくれ、最後にフェリー乗り場まで送ってくれるという、このバスを利用することにしました。普通の路線バスに乗客2名、何とも贅沢であります。

約1万年前、氷河期の凍結と融解の繰り返しで出来たといわれる宗谷丘陵を見ながら「日本最北端の地」宗谷岬へ到着。

1時間のフリータイムの後、稚内港北防波堤ドームへ。ZIOにとって樺太渡航の面影を残す建築物とか、故あって感慨深い。

隣は海上保安庁の埠頭、巡視船「りしり」が停泊していました。そして終点フェリーターミナルに着いたのでした。

稚内16:40~鴛泊18:20の船旅、利尻山がくっきり姿を見せて明日の登山を歓迎してくれている素振りに見えたのでした。

おまけに、夕食前にペシ岬展望台に。日没を楽しみました。幸い今夜のお宿は鴛泊港近くの民宿、それを可能にしてくれました。

因みに、ここの崖の石を切り出して北防波堤ドームを建設したのだとか、ふむふむ。(6/24) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二日目、いよいよ本番、5時には利尻北麓野営場に送ってくれまして登山開始です。

甘露泉を通過しなだらかな樹林帯を抜けていきます。足元にサイハイランなどがあったりして喜ばせてくれます。

ツバメオモトを多く見かけるのですが咲き終わった模様。

エゾマツ、トドマツの森から、次第に低木のダケカンバの森に。そこまではヤマブキショウマやマイズルソウが仕切っているよう。

第一展望台まで来ると、ここから尾根上の路、展望が開け気分も解放されます。頑張りましょう!と自分に活を入れます。

お花が豊富になり、目を奪われてしまいそう。圧巻は白のハクサンイチゲと紫のチシマフウロ、キクバクワガタでしょうか。

花に誘われるように利尻山山頂に。今日は360度の展望、眼下の鴛泊港を見通せるのは痛快です。

遠望は雲が多くて樺太も宗谷岬も見えなかったけど満足満足。

居合わせた5、6人の人と運の良さを互いに喜び合ったのでした。

30分程行動食を取りながら休憩したら下山しましょう。

もと来た道を、足を取られないように気を付けながら一気に下りて行きます。

13時キャンプ場到着。宿の人に迎えに来てもらって利尻富士温泉へ。

ここで風呂に入って生ビールを飲んで迎えに来てもらう、こんな結構なことはございません。極楽極楽。(6/25) |

|

|

|

|

|

|

| |

|

ミヤマアズマギク |

|

|

|

|

|

|

| マイズルソウ |

ウコンウツギ |

ヒメゴヨウイチゴ |

|

|

|

| サイハイラン |

エゾイヌナズナ |

ハクサンイチゲ |

|

|

|

| キバナノコマノツメ |

シラゲキクバクワガタ |

チシマフウロ |

|

|

|

|

|

| エゾタカネニガナ/ エゾノイワハタザオ |

イワベンケイ |

ナンブイヌナズナ |

チシマイワブキ |

ツマトリソウ |

|

|

|

|

|

| イワヒゲ/エゾノツガザクラ |

ハイオトギリ |

エゾノヨツバムグラ |

クルマバツクバネソウ |

クルマバソウ |

三日目 朝利尻・鴛泊港から礼文・香深港に向けて出航です。

天気は風強く、曇りから小雨への予報、改めて昨日登れて良かったと思うZIOめでした。

9:20~10:05定時運行、今日の宿はYH桃岩荘、迎えの車に荷物を預け、サブザックで桃岩展望コースを歩くことにしました。

フェリーターミナルで軽くラーメンを食べ、バスで桃岩登山口へ、さぁお花見物開始です。

歩き出した舗装道路の道脇からお花の展示会場、さすがです。

まず目に飛び込んでくるのが赤紫色のヨツバシオガマ、白いオオカサモチ、紫色のチシマフウロ等々、風が強くてじっとしていてくれないのが切ない。

遊歩道に導かれて歩を進めます。あいにくガスって桃岩は見えませんが散策路脇の花を見るには支障はありません。

桃岩展望台を超え、キンバイ谷を通過し、眼下の海岸線が僅かに垣間見え猫岩も確認でき、元地灯台にたどり着くと散策路の終盤です。

後は「北のカナリアパーク」目指して歩くだけです。

ここでコーヒーブレイク、トイレをお借りして映画のセットを拝見して、もうひと踏ん張り香深港まで歩きましょう。

礼文島郷土資料館で船泊縄文遺跡の展示物を見てから「うすゆきの湯」でゆっくり温泉に浸かって、仕上げは「かふか」で夕食。

生ビールで「一人打ち上げ」。18:30YH桃岩荘の迎えの車で今夜の宿泊先に向ったのでした。(6/26) |

|

|

|

| すっかり雲が巻き付いています |

ヨツバシオガマ |

チシママンテマ |

|

|

|

| オオカサモチ |

エゾノシシウド |

センダイハギ |

|

|

|

| オオダイコンソウ |

チシマフウロ |

エゾイブキトラノオとミヤマキンポウゲ |

|

|

|

| レブンソウ |

チシマゲンゲ |

レブンキンバイソウ |

|

|

|

|

|

| ミソガワソウ/チシマアザミ |

ギョウジャニンニク |

エゾカンゾウ |

ヒオウギアヤメ |

ヤマブキショウマ |

|

|

|

| 猫岩が見えました |

レブンウスユキソウ |

風強く波が泡立ちます |

四日目 天気が優れません。でも出かけますよ。

初め8時間コースを歩こうと思っていたのですが、一人はダメよということなので礼文林道コースをのんびりと歩くことにしました。

林道入口までは超えてきたトンネルを戻って桃岩展望台に行く道に出なければなりません。展望台に行く手前で右に折れ林道に入ります。

早速お出迎え、ヨツバシオガマ、サイハイラン、コケイランと役者がそろってます。さてさて、この後どんな役者が出てくるのでしょうか。

見晴台まで足を延ばすとわずかにガスが晴れ、エゾイブキトラノオ越しに元地漁港が望め良い感じでした。

レブンウスユキソウ群生地までもエゾスカシユリ等色々なお花に出会え退屈しません。

そして群生地、西側斜面にお花畑が形成されていてその各所にレブンウスユキソウがいらっしゃるという状況でした。

此処に監視小屋とトイレがあります。充分堪能したら更に進みます。

単なる林道ですが飽きさせません。礼文島恐るべしであります。

やがて宇遠内分岐に出て香深井に出ます。香深井から香深まで5㎞、歩きましょう。

昨日と同じ工程、「うすゆきの湯」で温泉に浸かってのんびり、大広間で持参のランチ、缶ビールも添えましょう。

暫し居眠りをしながら時を過ごし、外に夕食へ。

18:30のお迎えのYH桃岩荘の車に乗って本日の工程を終えたのでした。(6/27) |

|

|

|

| 桃岩猫岩方向を振り返って |

香深港にフェリーが入ってきます |

見晴台から元地漁港を望む |

|

|

|

| ヨツバシオガマ(レブンシオガマ) |

サイハイラン |

コケイラン |

|

|

|

| エゾスカシユリ |

エゾノシモツケソウ |

オオタカネイバラ |

|

|

|

| クサフジ |

エゾイブキトラノオ |

ハクサンチドリ |

|

|

|

| レブンウスユキソウ |

ウツボグサ |

エゾカワラナデシコ |

|

|

|

|

|

| ミヤマタニタデ/オククルマバソウ |

タカネグンバイ |

|

イヌナズナ |

コメバツガザクラ |

シロヤシオの季節、何処が良いかなと思案中に女峰山へのお誘い、二つ返事でお出かけです。 シロヤシオの季節、何処が良いかなと思案中に女峰山へのお誘い、二つ返事でお出かけです。

8:16分東武日光駅着、トイレを済ませてタクシーで行者堂までと。

が、運転手さん西参道に入らないで雲竜渓谷への道を選んで滝尾神社付近に案内、下車してウロウロ。

登山道にに出るのに30分以上ロスしてしまいました。

9:20頃登山道に合流、ここを女峰山の入口としたということにしましょう。

清水があり磐座ともみえる石が祀られ、いかにも勝道上人所縁の地とも思えます。

殺生禁断碑まで来て、やっと女峰山登山路を辿ってるという気分になれたのでした。

そこからはツツジ街道、初めはヤマツツジの咲き残りが多く、少し訪れるのが遅かったのかなという悔恨に囚われたのですが、徐々に高度を上げ、稚児ヶ墓を通過する頃から満開の木も現れ、レンゲツツジもヤマツツジに寄り添うように咲いていて、思わず「ひゅーひゅー」でした。

白樺金剛付近では本命シロヤシオが登場、極上の喜びを与えてくれます。

楽しんだ後はここから登りの本番、まずは樹林帯を抜け、八風を超えガレ場へ。

このころから次第にガスが立ち込めてきて展望は不可に、雲竜瀑遠望はやめ巻き道で遥拝石へ。

そこから四苦八苦して、今夜の宿唐沢避難小屋に辿り着きました。16時過ぎになってしまいました。

これで終わりではありません。水場まで水汲み往復20分、それ以上に感じる水汲みでした。

避難小屋は結構広く2階建て構造、そして今夜は我々のグループ4人だけ、早速4隅に陣取って夕餉の支度です。

それぞれに、それぞれ持ち上げた食材での食事、そして早々と寝袋の人となったのでした。

さすがに深夜におしっこ、小屋の外に出ると満点の星空、天の川まで久しぶりに見られてハッピーでした。

(ちなみにこの避難小屋にはトイレが無く、スコップ持参の用足しが定番、何とかしてほしいものです)

翌朝快晴、手早く食事を済ませ6:10出発します。

ゆっくり山頂へ1時間後に山頂に立ちます。見事360度の展望です。

本当は2回目だけど半世紀前、ほとんど初めてであります。

男体山への縦走路に思いを馳せ、大きな日光白根を見つけ、遠く白い山並みは那須連山であろうか。

展望を楽しんだら赤薙山に向かって歩き出します。

稜線には雪もチラホラ、シャクナゲはまだ蕾、深紅の蕾も見かけますが少数、花芽が少ないようにも感じました。

赤薙山まで辿り着けばもう少し、笹原に出、鹿よけゲートをくぐるとそこは観光客のテリトリー、格段に整備され異次元感覚。

そして田中陽希君が駆け上った1445段の木の階段が現れました。なるほどこれはすごい。

ここを荷物を担いで登りたくはない!霧降高原レストハウスで「日光霧降珈琲」頂いて打ち上げ13:36発のバスで家路についたのでした。(5/3.4) |

|

|

|

| 滝尾神社 |

稚児ヶ墓 |

ミヤマザクラ |

|

|

|

|

| ヤマツツジ、レンゲツツジ咲き競う |

|

|

|

| こんにちわ!シロヤシオ |

唐沢避難小屋 |

|

|

|

| 奥社 |

女峰山頂、後ろに日光白根 |

女峰山を振り返る |

|

|

|

|

| 赤薙山 |

シャクナゲはこんな感じ |

|

|

|

| イワカガミ |

ミツバオウレン |

ヒメイチゲ |

|

|

|

| キスゲ平に向かって |

キスゲ平園地を鹿から守る |

天空回廊 |

さて、GWが終わりました。まさに疾風怒濤の十日間でした。 さて、GWが終わりました。まさに疾風怒濤の十日間でした。

ご都合主義の連休政策、国民が賢くなるしかありませんね。

兎も角解放されて、さて何処へ?

桜も終わりクマガイソウが咲き出す頃かな。

チェックしている福島・松川町のHPを見てみると今シーズンは遅れているらしい。

KさんのHPを見ていると、倉見山とクマガイソウの記事が、明日は好天予報、これだ!と思いました。

早起きして混雑する首都高C3を通り抜け目指すは西桂町町民グランド、少々迷いましたが無事到着しました。

取り敢えずクマガイソウの群生地へ。ところが早すぎて群生地はフェンスに囲まれていて施錠、登山の帰りに寄ることにしましょう。

中央道沿いに厄神社へ。(へぇ~ここで牛頭天王関連に出くわすとは、ここではそっと通り抜けることにしましょう。)

舗装道路を尽き、堰堤が現れ、沢沿いの登山道に入ります。

沢から外れ主稜線へ出るころから台風の傷跡か倒木の処理した風景が、この辺り風当たりがつよいのかなぁ等と考えたりして進みます。

さすの平はこの辺りなのかな。このコース結構な急登ですね。それでも間もなく頂上、良かった、良い山というべきでしょう。

西桂町の富士八景の一つとか、今日の富士山ははきれいです。ミツバツツジは終わったみたい、ちょっと残念、画になったのに。

それはともかく南アルプス見えてて最高、足は運んでみるものです。

登山路脇にはスミレが、フデリンドウが一杯。でも最大のご褒美は、やはり富士山の展望でしょうか。

杓子山分岐を見送り、堂尾山公園目指して下ります。こちらのルートは歩きやすく、のんびり登山にはピッタリのようです。

そしてクマガイソウ群生地へ。ボランティア関係者が詰めていて保護地も解放されている。

フェンスが気に入らないけど仕方がない、見事に咲いておりました。

見学者は左程多くもなく楽しむことができました。

車に戻ってゆっくりランチ、これで本日のミッション終了、時間は13:30、早いけど帰ることにしましょう。(5/8) |

|

|

|

| 三つ峠を見ながら |

厄神社 |

倒木目立つ登山路 |

|

|

|

|

|

| カキドウシ ヒメオドリコソウ |

オドリコソウ |

クサノオウ |

キランソウ |

ニョイスミレ |

|

|

|

|

|

| ヒトリシズカ エビネ |

チゴユリ |

ジュウニヒトエ |

ホタルカズラ |

|

|

|

|

|

|

| マムシグサ マルバスミレ |

イカリソウ |

ホウチャクソウ |

キケマン |

ムラサキケマン |

|

|

|

| 倉見山からの展望 |

倉見山 |

|

|

|

| アカネスミレ |

フデリンドウ |

タチツボスミレ |

|

|

|

| クマガイソウ三態 |

GWを前にもうちょと歩いて見ましょう。 GWを前にもうちょと歩いて見ましょう。

前回歩きそびれた三国山付近を歩くのが私的にはストレスが少なくて良いのかな。

そこで前が武蔵がわなら今回は相模がわからと、藤野・鎌沢に向かいます。

今日は初夏の陽気、もう桜はお終いかなと思いきや、里の上の方ではまだまだ名残が楽しめそうな感じです。

鎌沢集落は陣馬街道からかなり上、登山口まで登りが一番きつい気がします。

休憩所を越して山路へ。入口で桜が迎えてくれます。

足元を見るとジロボウエンゴサクやムラサキケマンが歓迎のご様子、タチツボスミレも賑やか正に我が世の春です。

チゴユリも可愛い。尾根に上がると八重桜がいい加減、よしよし。

路沿いはヤマブキの花も一杯、昏い樹林下でヒトリシズカがひときわ輝いて見えます。

甘草水に立ち寄って三国山、今日はそこから醍醐丸まで足を延ばしてみましょう。

その道すがらは、きょうもスミレがたくさん、嬉しい限りです。その上にミツバスミレが真っ盛り。赤紫の花の色は強烈です。

少し早いけど醍醐峠で下りることにしましょう。

陣馬街道にでて鎌沢へ、今の季節、里山は正に「山笑う」、家々の軒先の花々も百花繚乱、舗装道路の歩きも苦になりません。

こんな感じで軽く歩きを楽しんできました。(4/23) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| チゴユリ |

ヒトリシズカ |

カテンソウ |

|

|

|

| ナガバノスミレサイシン |

エイザンスミレ |

アケボノスミレ |

|

|

|

| マルバスミレ |

ミミガタテンナンショウ |

ミツバツツジ |

|

|

|

| ニリンソウ |

キランソウ |

陣馬山の麓、まさに山笑う |

今日は終日晴天という。 今日は終日晴天という。

ならば出かけてみましょうか。

桜の季節、迷います。高尾はパスしましょう。小峰公園、戸倉三山も魅力的かな。

奥多摩湖起点の山も良いかな等々。

結局、上川乘起点の笹尾根~万六尾根を歩いて見ようかなと結論。

7:40上川乗登山口から歩き出します。

最初は暗い植林地帯、尾根まで頑張りましょう。

何も無いかなと思いきや、直ぐにスミレちゃんがお出迎え、春は良いですね。

見るところナガバノスミレサイシンのようだ。一度見つけると後は次々と飛び込んでくる、不思議なものです。

700㍍付近まで高度を稼ぎ支尾根に取り付けば植林帯を抜け明るい尾根道、まさに陽だまりハイクです。

木株の根元に隠れるように咲いていた薄紫の主はスミレと思いきやイカリソウ、白いスミレはマルバスミレかなぁ~。

エイザンスミレも見かけるようになりました。赤紫のスミレはヒナスミレでしょうか。

ひざまずいたり寝転んだり、なかなか歩を稼げませんが楽しい道中です。

そして、傍には雪を頂いた富士山が、今日は良く見えています。

浅間峠、熊倉山、三国峠と超えて生藤山に到着。

里の桜が見ごろ、ヤマザクラはこれからかなと、甘草水まで下らなかったけど、これは今回の残念!かな。

茅丸を超え連行峰で万六尾根へ。

だいぶ歩きやすくなったような気がする。

明るい陽射しの中、ここでもスミレを楽しみながらの下山路、万六ノ頭周りもスッキリした感じです。

万六ノ頭を少し下った日当たりの良い平坦地でランチとすることにしました。

ここは静か一人きり、ちょっくらまったりしましょう。高尾山縦走路とは雲泥の差です。

そこから急降下、里に近づくとヒトリシズカ、ヤマルリソウ、モミジイチゴ、ヤマブキがお出迎え、山桜を満喫できなかったけど愉しい工程でした。

柏木野BSに到着。13:40頃、時刻表を見ると14:05の数馬行きのバスがある、ずるして上川乗までバスで戻ることにしました。

やはり楽ちんですね。こうして今日の山行は終了です。

藤野に抜ける途中の猪丸地区の景観が好ましくて途中下車してパチリ、山里の桜の記憶も留めました。(4/16) |

|

|

|

| ナガバノスミレサイシン |

エイザンスミレ |

|

|

|

|

|

|

|

| カタクリ |

イカリソウ |

ワサビ |

|

|

|

| 笹尾根へ |

軍刀利神社奥社から |

万六ノ頭 |

|

|

|

| ヒトリシズカ |

ミミガタテンナンショウ |

ヤマブキ |

|

|

|

| ヤマルリソウ |

モミジイチゴ |

アセビ |

|

|

|

花の季節がやって参りました。 花の季節がやって参りました。

そこで定番ながら、野草観察に裏高尾・日陰沢に行ってきました。

平日で一般客はすくないものの、野草好きの方々がいっぱい。

駅北口は集合場所、いくつものグループがたむろ、自分のグループと間違いそうです。

集まれば早速出発、線路沿い小仏川沿いに歩いていきます。

駒木野公園辺りであれこれと、そこまでたどり着くまでにもあれこれと。

そして、八王子JC辺りまで歩いて、そこでランチです。

ランチ後は日影沢林道を、線路沿いで高尾スミレを見かけたので、こちらでも見ることができそうと踏んだわけです。

林道入口で下ってきたハイカーに聞くと、咲いてるとか、行きましょう、というわけです。

お見せできそうな写真だけアップしておきます。(3/26) |

|

|

|

| ジロボウエンゴサク |

ヤマエンゴサク |

ユリワサビ |

|

|

|

| ヒメスミレ |

コスミレ |

ナガバノスミレサイシン |

|

|

|

| ヨゴレネコノメ |

キバナノアマナ |

ハナネコノメ |

|

|

|

| アオイスミレ |

コチャルメルソウ |

ニリンソウ |

|

|

|

| ヤマルリソウ |

キクザキイチゲ |

カタクリ |

|

|

|

| ミヤマカタバミ |

シュンラン |

ナツトウダイ |

|

|

|

|

|

| セントウソウ/カテンソウ |

マルバコンロンソウ |

ミミガタテンナンショウ |

フサザクラ |

キブシ・アブラチャン |

|

|

|

| タカオスミレ三態 |

今年は雪が少なく、やはり暖冬傾向、花の開花も早そう。 今年は雪が少なく、やはり暖冬傾向、花の開花も早そう。

今日は(3/12)快晴予想、ならば大ドッケの福寿草はそろそろかな、と下見気分で出かけてみました。

浦山大日堂BSに到着したのが7時過ぎ、時間は十分、のんびりと行きましょう。

二人ずれのご婦人と一緒になり、旅は道連れ、つかず離れず進んでいきます。

大杉のある廃屋の道を通り、沢への路へトラバース、鹿よけネットを通過すればコースの半分はクリア。

後はひたすらカラ沢を上り詰めるだけです。その地点からおよそ2時間弱、10時20分、お花畑到着です。

おぉ!蕾だけと思っていたのに咲いているではありませんか。

見上げれば紺碧の空、陽光を浴びて福寿草の正に花の群れが、パラボラアンテナのように一斉に光を集めているさまは壮観です。

葉があまり目立たない咲き出しが一番ですね。そんな場に同行の3人だけ、独り占めの贅沢を味わわせていただきました。ご馳走様!!

お花に囲まれてのランチは菓子パンにお茶とみすぼらしいものでしたけどね。((;´д`)トホホ、これが実体です)

満喫したら、峠ノ尾根に上がって、大ドッケを通過して尾根に沿って下るだけです。

1時15分浦山大日堂BS到着、自宅までの道中が長いので早めだけど帰路に付くことにしましょう。(3/12) |

|

|

|

| 廃屋の脇を、よく目にする光景に😢… |

巻いていきます |

鹿よけネット、意外にこのネット超えが難関 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 峠の尾根、雪が少ない |

木の間越しの武甲山 |

峠の祠 |

今回も起点は小田原から。 今回も起点は小田原から。

天気は冬と春とを行きつ戻りつ、里ではけっこう雨が降って山は雪かなという感じ。

丹沢も高いところは雪模様、そして明け方は晴れ、これは行くしかないでしょう。

今日は西丹沢自然教室から大室山を目指すことにします。

今期雨も少ないし、登りに白石沢を詰めるコースをとることにしました。

道すがらの植栽のミツマタが花をつけ始め、花の季節がもう真近と、感じさせてくれます。

見上げれば、紺碧の空に雪景色の山がおいでおいでしているよう、心躍ります。

林道をから道標に従って白石沢を幾度か渡り返し、沢から離れ左側斜面に取り付けば、次は白石の滝を目指して登ります。

大理石の滝と呼ばれる白石の滝、丹沢の成り立ちをTVで見かける今日この頃、興味深く眺めました(何気に以前は通り過ぎていたのに)。

そこからの峠への急登、ここで左側枯沢へ、正規の登山道から外れひと思案。

尾根に上がれそうだったので少々頑張って尾根へ、その後緩斜面を登りきると縦走路に突き当たります。

登山道は予想通りの雪道、予想外は天気が急速に下り坂、嫌な雲がまとわりつき始めたことです。

淡雪を踏みながら歩き出します。足跡はなし、間もなく白石峠、そして加入道山に到着、ここでランチにしましょう。

一人だけ先客が居たようだけど今は居ません。私の方が歩き出しが遅かったからでしょう。それと道志側からの登山だったのでしょう。

陽が陰り、周りが白の世界に急速に変化、大急ぎで天むすを口に放り込んで、出発です。

大室山への路はブナの路、巨木もあり趣のある路です。

ただ、どんどん天気が悪化、分岐に着いた頃にはホワイトアウト状態に。

時間も2時を過ぎてしまっているので、初めてでも無いし亦くれば良しと判断、そのまま下ることにしました。

30分も下ると、まとい付くガスはきれ、周りも明るくなってきました。

蛭ヶ岳方面は見えているのですが、大室山頂上にはしっかり雲が淀んでいる。

しょうがない、そういうこともあるさ。

そして、1221㍍ポイント辺りまで下った頃には、すっかり穏やかな春の陽気に。

大きなブナの木の根元で大休止しましょう。静かでいい気分です。西丹沢の良いところですね。

此処からは下りに専念、犬越路を過ぎ用木沢出会へ。

むき出しの花崗岩に地質学的興味という、後ろ髪を引かれながら西丹沢自然教室にたどり着いたのでありました。

時は5時過ぎ、やはり真っすぐ下りてきて正解だったようです。(3/5) |

|

|

|

| あの山に向かって |

ミツマタ咲き始め |

長いのでかなり揺れます |

|

|

|

| 白石の滝 |

大室山が見えていたのに |

|

|

|

| 白石峠分岐 |

加入道山 |

ブナの森 |

|

|

|

| 気持ち良い木道 |

大室山分岐 |

蛭ヶ岳方面 |

|

|

|

| ここでまったり |

犬越路避難小屋 |

地層に惹かれます |

起点は小田原から。 起点は小田原から。

いつものスタイルでちょっくら丹沢へという感じで大倉尾根から塔ノ岳へ。

朝、富士山が輝いていて、これは良し今日は晴れ、と思って出発。でも、そうは上手くいきませんでした。

寝坊して9時半過ぎの出発になってしまいましたがピストンでしたら楽勝でしょう。

いつも素通りしている神社にお参りしてから行こうかな。大山祇命さんに安全を祈願して登山開始です。

神社から登山道への路は鹿よけフェンスで隔てられていて、ちょっと見では分からない感じ、フムフム。

大倉尾根登山路である石畳みの路を進みます。見晴茶屋で展望は、なんか曇ってきてスッキリしない。

ま、これも良し、歩きそのものを楽しむことにしましょう。自分の今年の体力チェックにもなりますし。

堀山の家、花立山荘とこなしていきます。ここからの木の階段が結構大変でした。年ですかね~ェ。

まぁ、認めましょう。太陽は完全に姿を消しガスってきました。コースタイムで何とか塔ノ岳到着、風も出てきて寒いです。

コンロを持ってますが、そんな気分ではありません。尊仏山荘でH・コーヒーをいただいてアンパンでもかじることにしましょう。

二体の観音像が祭られていました。知らなかった何時の建立かな(平成13年のよう)、気付かなかったのかな。

修験道ゆかりの山名にふさわしい形かもしれません。

山小屋で人心地取り戻して、さて下山することにしましょう。

途中で、木道の設置作業中を目撃、ツツジのシーズンも真近ですものね、仕事とはいえご苦労様です。

帰りに大倉高原展望所に立ち寄っていきましょう。ハッキリしないものの相模湾の向こうに伊豆大島を見て取ることができました。

そして大倉BSに向かう深く掘れた登山道は富士山の安永の噴火による2㍍に及ぶ火山灰の痕跡の露出地だとか、これも新しい発見、

やはり足を運べば、何かしら新しい出会いがあり、愉しい限りです。

翌日、ついでにと寄のロウバイ園へ。なかなか見ごたえがありました。(2/12.13) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 塔ノ岳・大倉尾根 |

|

|

|

| 寄ロウバイ園 |

今日は小田原からのお呼び出し、その駄賃にと子連れハイキングを所望、開花ま近い梅の幕山を訪ねました。 今日は小田原からのお呼び出し、その駄賃にと子連れハイキングを所望、開花ま近い梅の幕山を訪ねました。

梅まつりは1週間後の2/2からだとか、車で乗りつける都合上、シーズンオフは駐車場無料を狙ったわけです。

出るのが遅いこともあり、到着の10時過ぎには駐車場は、ほぼ満杯、それでも確保できてまずは一安心といったところでしょうか。

思いもよりませんが、駐車場から登山口までには、大人にとっては大きな障害物、フィールドアスレチックスもどきが設置してあるのです。こんなのいつ設置されたんだ?銘板によるとふるさと納税のおかげだとか、役人は何を考えているのだか 。 。

30分経過して、やっと登山口へ。早咲きの紅梅が咲いていて青空に映えきれいです。

陽だまり登山のグループ、ファミリー登山の一家を多く見かけます。

それより目立つのが此処の岩場をゲレンデとする岩登りグループでしょうか。とても良い光景です。

暫し、羨ましく感じながら見入ってしまいました。

さて、我が家族隊はなかなか進みません。奥の手はエサで釣るしかありません。

ラムネ一粒で50メートル、これではグリコにも負けます。5歳児には手を焼きます。

ZIOめ、しびれを切らして様子見で先行するといううことでグループを離脱、取り敢えず幕山登山を果たしたのでした。

山頂では、ハイカー達が三々五々ランチ中、心地よい風景です。ファミリーの中に5歳児もおりました。

さて、我が家族隊は、四阿をちょっと越した辺り、今回は四阿で休憩して帰ることにトホホ 。 。

帰りの餌は回転すし、湯河原も海沿い、おいしゅうございました。大人も満足、愉しいファミリー登山でありました。(1/27) |

|

|

|

|

|

|

皆様、あけましておめでとうございます。 皆様、あけましておめでとうございます。

全くのノロノロ始動、やっとこさ行動開始、HPの更新にも手を付けました。

ということは、初山登りをして来たということです。

その山は道志の倉岳山。

理由は初富士が見たかったこと。比較的近場で行きやすかったこと。

上野原ICで下りまして浜沢BSを目指します。

二十六夜山登山口脇に廃校のグランドが利用できそうなのでそこに決定、トイレもあり良かったです。

空模様は晴、ただ昼頃から雲が出てきそうなので秀麗富嶽12選の倉岳山を先に登り、残りの時間を周回に充てることにしました。

道を横切り橋を渡り、神社の横を脇に逸れて山に入ります。

雑木林の路は陽光の中、とても気持ち良い。

そして立野峠に、尾根筋に到着です。ここまでくれば比較的楽、冬木立越に富士山が見えて嬉しがらせてくれます。南アルプスも見えます。まもなく倉岳山、直前の急な登りは通過儀礼、登った感を出すアイテムですね。

さてこれからが長丁場、高畑山目指して出発です。

穴路峠超えると間もなく高畑山、こちらも富士山の展望地です。

山頂手前の雛鶴峠への分岐からバリエーションルートぽっくなってきます。

大ダビ山、高岩を超え、進む方向が南東が南東に変わると何やら大きな施設が見えてきます。リニア実験線の駅らしい。

その方向に見えるはずの富士山は雲の中、三つ峠が送電線の延長上に見えています。

雛鶴峠からサンショウ平までの路が結構長い、倒木が目立ち路をふさぐ。崩壊個所もあり、油断できない。

赤鞍山は次回に、そして二十六山も登るつもりでしたが次回に先送り。

こうして三日月峠から、せっせと起点の浜沢BSを目指したのでした。嫌になりましたし、足の爪が痛くなったからです。

チャンチャン。(1/10) |

|

|

|

| 浜沢BS |

|

立野峠 |

|

|

|

| 木の間越の富士山 |

木の間越の南ア |

倉岳山 |

|

|

|

| 倉岳山からの富士山 |

穴路峠 |

|

|

|

|

| 高畑山からの富士山 |

高畑山 |

|

|

|

|

| 山梨リニア実験線駅 |

高圧線鉄塔からの三つ峠 |

雛鶴峠 |

雛鶴峠 |

|

|

| |

|

棚ノ入山 |

|

|

|

| |

三日月峠 |

棚ノ入尾根より北方向を望む |

|

|